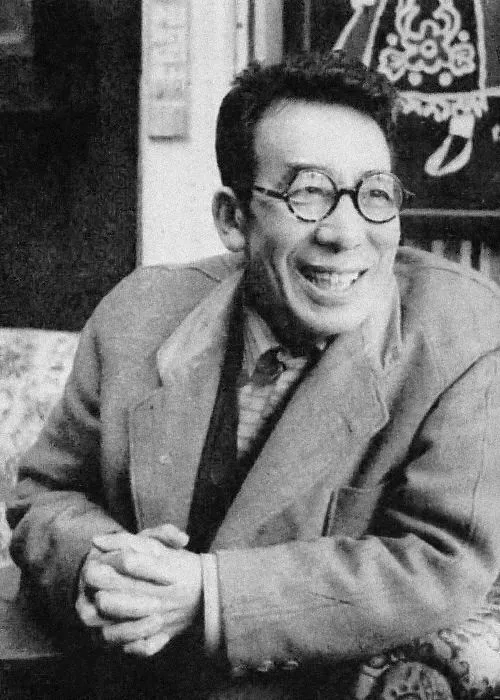

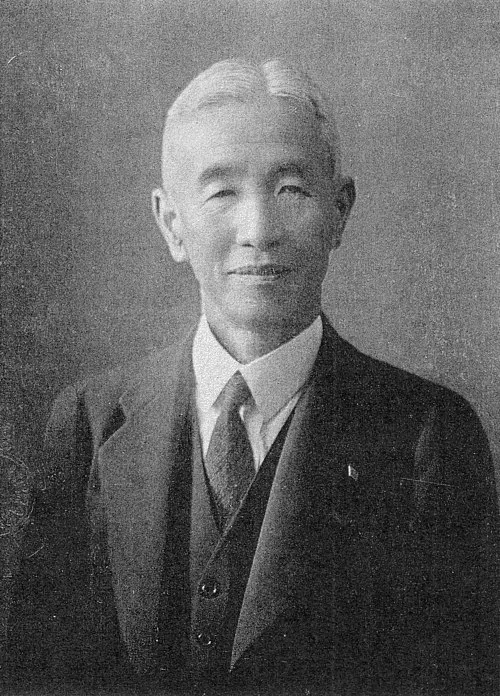

名前: 花月亭九里丸

職業: 漫談家

生年: 1891年

没年: 1962年

花月亭九里丸日本の漫談界の巨星

年に生まれた花月亭九里丸は漫談家として日本のエンターテイメント界に不朽の足跡を残した人物です彼の人生はただ単に漫才やコメディーを追求するだけでなく社会への鋭い洞察と深い人間理解を通じて多くの人に愛されたものですしかしその道程は決して平坦ではありませんでした

幼少期と初期キャリア

九里丸が育った町は静かな漁村でしたおそらく彼がこの環境から持っていたユーモアセンスは後の漫談家としての活動に大きな影響を与えたでしょう子供時代から周囲のおじさんたちによる話芸や風刺的な会話を聞いて育った彼はおそらくその中で笑いが持つ力を感じ取っていたかもしれません

少年時代九里丸は地元のお祭りで小さな出し物を行うこともありましたそれにもかかわらず本格的な舞台には若干縁遠かったようです彼が本格的に演技活動を開始したのは代になってからでした皮肉なことに様な職業につきながらも自分自身が何者なのか模索し続けていたという背景があります

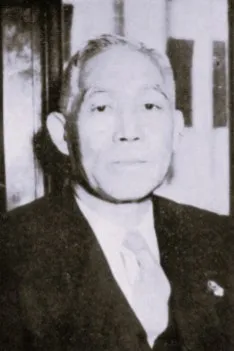

漫談家としての成功

年代その名声が高まるにつれて多くの観客が彼の舞台へ詰めかけましたおばあちゃんと称されるキャラクターや地域ネタ満載のお話で観衆を笑わせる姿には多くのお客さんがお腹を抱えて笑う光景が広がりましたしかしそれにもかかわらず時折見せる真剣な表情には深刻さも垣間見えましたそれこそが彼独自のスタイルだったのでしょう

戦争とその影響

しかし年代には第二次世界大戦という暗雲が立ち込めていました劇場業界も多大なる影響を受け人の日常生活も一変しましたその中でも九里丸自身も人に笑顔を届けるという使命感から一層精力的に活動し続けましたそれにも関わらずこの暗い時代ではあったものの商品やメディアへの批判的見解も忘れませんでした

後半生と現代への遺産

年代になると日本社会全体が高度経済成長へ向けて突き進んでいましたそしてその潮流に乗りつつある中でも花月亭九里丸は新しいスタイルへの適応力とも言える独特な演技スタイルで多くファンとの信頼関係を築いていきました記者会見では私たちは楽しく生きるべきだと語り自身の日常生活にもユーモアというスパイス欠かせないと言及しています

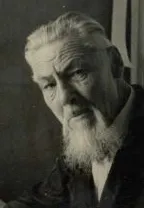

晩年と功績

しかしその健康状態は徐に悪化してゆきましたそれでも意欲的だった九里丸ですが自身最後となった舞台上ではまた戻ってこれればいいと後輩たちへエール送ったと言われていますこの言葉にはおそらく自身また戻れる場所舞台があるという強い思い入れ込み込まれていたことでしょうしかし年この世との別れとなりましたその死去後多くファンや同業者達から惜しまれる声殺到しました

現代との繋がり

今なお花月亭九里丸 の名声は色褪せず日本各地では今なおその精神文化伝承されていますまた新しい世代によって再解釈されたネタや表現法等も受け継ぎながら令和時代まで存続する事実がありますこのような遺産こそ人生そのものそれぞれ世代ごと違う形態になり得ますねそして年代初頭多数あるコメディアン達によってユーモアの意味合いや重要性について再評価され始めていますこの流れこそ彼のお陰とも言えるでしょう

皮肉ながら人類皆平等だとは言いつつその中でも確実なる個性形成し続けていますよね今日まで受け継ぎ守り抜かれる作品群それこそ歴史的人物方同様そして当たり前だけど我自身によって新しい形態進化させてゆけば良いと思います