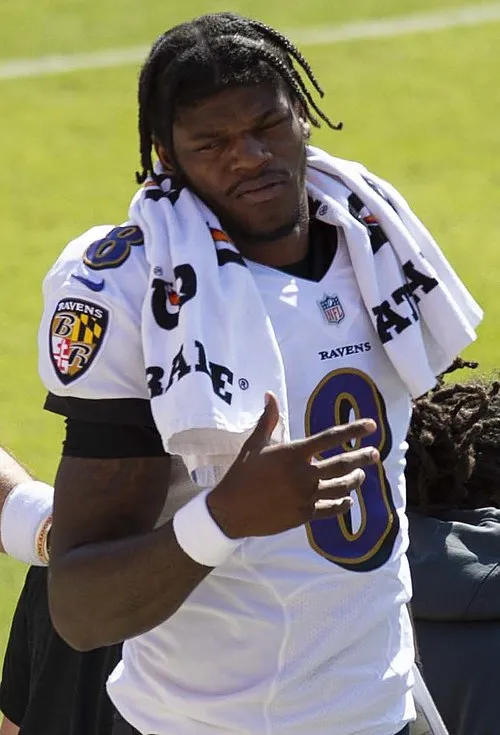

2021年 - 菅義偉首相が、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、首都圏の1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)に対し、2度目の緊急事態宣言を発令(期間は8日から2月7日まで)。

1月7 の日付

8

重要な日

43

重要な出来事

375

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

健康に優れた七草粥の魅力とは

七草粥は、日本における正月の伝統的な料理であり、新しい年の始まりを祝う重要な儀式として親しまれています。この料理は、特に1月7日に食べることが一般的で、七種類の野菜(七草)を用いて作られます。これには、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(大根)が含まれ、それぞれが春を告げる意味合いを持ちます。古くから「無病息災」を願う意味合いも込められており、この風習は平安時代から続いているとされています。春の訪れ:自然との調和を感じてこの日になると、大地から顔を出す新鮮な野菜たちが待ちきれないように私たちの食卓に並ぶ様子はまさに春の到来そのものです。台所には清々しい香りが漂い、「これぞ新年の恵み」と思わず微笑んでしまいます。その瞬間、小さな子供たちは興奮しながら母親について回り、「今日は何が入っているかな?」と期待する声が聞こえます。夜明け前… 七草探し正月明けの日差しが薄明かりになる頃、一家そろって近くの里山や畑へ出かけていきます。「あっ!あそこにあるよ!」子供たちが指差す場所には、小さな緑色の葉っぱたちが顔を覗かせています。大人たちはその姿を見る度に、「これはセリだね」「こっちはゴギョウかな?」と知識を披露します。その場面では、大自然との一体感や家族団欒の日常生活への感謝も感じられることでしょう。古き良き風習:栄養満点のおかゆ七草粥はただのお米料理ではなく、その背後には深い歴史があります。この料理は元々、不老長寿や健康祈願として提供されていました。「一年間無病息災」と願いながら心を込めて煮込むその姿勢は、日本人特有とも言える儀礼感です。薄味のおかゆに新鮮な香味野菜が加わり、その香りは家庭内全体へ広がります。また、その優しい味わいは心も身体も癒してくれることでしょう。記憶の中で生き続ける味わい今でも多くの家庭では、この伝統行事が守られている光景を見ることがあります。しかし、それぞれのお宅によって入れる具材やアレンジ方法にも違いがあります。「我が家ではダシ汁で煮込む」あるいは「豚肉を少し加えてボリュームアップ」など、多様性こそこの国ならではと言えます。それでも共通する思いや意義があります。それこそ家族みんなで囲む温かなお鍋です。「無病息災」の願掛け:幸福への道標"無病息災" という言葉には、人々の日常生活への祈りや希望、自分自身だけでなく愛する者へ向ける気持ちも含まれているでしょう。そして、この素朴なおかゆにその思念を書き留めておくことで、日本人特有の精神文化とも言える柔軟性や自然との調和、人とのつながりについて再認識できる機会となります。ひと匙ごとの豊穣 — 未来への希望実際、一杯また一杯とすすればすすむほど、人々はいろんな想いや夢を書くためのお手本となります。「今年こそ旅行したい」「健康第一!」そして次第に会話も盛り上がります。その時ふと思うでしょう、「これはただのお粥じゃない。ただ食べ物だけじゃなく、大切なのだ」と。そしてそれぞれ人生という舞台上ではそれぞれストーリーがあります。この小さなお椀から、新しい年への一歩につながっていると思えば、それだけでも嬉しくなる瞬間ですね。結論 — 七草粥から見る日本文化"しかし、本当に無病息災とは何だろう?それとは単なる幸福だったり安寧だったりするだけなのだろうか?" 日本文化全般に流れる哲学的問いとして捉えたいところです。それとも私達自身の日常生活そのものから生まれる繊細な絆なのかもしれません。こうして「七草粥」を囲んだ時、不安定さより豊穣さへ繋げる力強さとは何なのか考え続けたいものですね。私達自身の日常生活にも語源として根付いた小さなお話しでした。 ...

知っておきたい爪切りの日の意味と健康への影響

毎年6月の第一日曜日、日本では「爪切りの日」が祝われます。この日は、爪を清潔に保つことや健康管理の重要性を再認識する機会として設定されました。古来より、爪は私たちの身体の一部であり、その手入れは美しさや健康を象徴するものでした。特に日本では、爪は外見だけでなく、精神的な面でも重要視されてきました。歴史的に見ても、日本人は細部へのこだわりが強く、美しさを追求する文化があります。武士が戦う前に身だしなみを整えたり、女性が美しい着物を着る際には爪にも気配りをしたりしてきました。このような伝統から、「爪切りの日」はただ単に爪を切るという行為以上の意味合いを持っています。桜舞う日:日本人とともに歩んできた道春になると、街中が桜で埋め尽くされ、人々はその美しさに心奪われます。その時期、多くの家庭では「身だしなみ」を意識して自分自身だけでなく家族全員で爪のお手入れも行います。「爪切りの日」も、このような春の気配と共鳴しています。まるで桜が咲き誇る中、新たな出発への準備として自らを整えるかのようです。夜明け前… 父と子どもの会話ある家族の朝、小さな男の子が目覚めて父親に駆け寄ります。「ねえ、お父さん!今日は何の日?」少年は目を輝かせながら尋ねます。父親は微笑み、「今日は特別な日なんだよ」と言いながら、大きなハサミと小さなお皿をごそごそ引っ張り出しました。「これから一緒にあなたの大事な爪を整えよう!」この瞬間、小さなお子さんには、自分自身への愛情や大事にされている感覚が芽生えていくことでしょう。男児は嬉しそうになって、お父さんとの時間楽しみにしています。そして、二人揃って鏡を見ることで、自分自身について新しい気づきを得たりします。このように、「爪切りの日」は単なる作業ではなく、人間関係や絆づくりにも寄与していると言えるでしょう。清浄なる刃… 古来より続く信仰昔から、日本では「刃物」に対して神聖視する文化があります。鋭利な刃物によって自らとなる清潔感や純粋さ。それこそが、この「刃」であるハサミによって生まれるとも言われています。また、それぞれには神々しい力すら宿っていると言われ、多くの場合、家族内でも儀式的に用いられることがあります。"ナイフで傷つければ病気になる" (古代日本語)この言葉からもわかる通り、古代より多様性ある信仰体系によって育まれてきた文化的背景があります。それゆえ、「爪切りの日」は形式上だけではなく心身共々洗浄された新たなスタート地点として捉えられているわけです。つむじ風:現代社会との調和現代社会では忙しい生活リズムによって、自分自身のお手入れがおろそかになってしまうこともしばしばあります。しかし、この特別なお祝いの日には、それまで放置していた自分自身へ目を向け直すチャンスです。一度立ち止まり、自分自身と向き合う時間。それこそが精神衛生にも繋がります。忙しい合間でも少しずつ自己ケアへシフトすることで、美容面のみならず心にも余裕が生まれるでしょう。再び花開く… 家族との思い出帳"これからまた新しく成長するんだよ。" (母親から子供へ)This phrase becomes a mantra. Each cut, each nail that falls to the ground symbolizes not an end, but a beginning—just like the petals that fall from cherry blossoms, they nourish the earth for future blooms. Cultural Significance: Beyond Just Nails "A culture that forgets to care for itself is one in which beauty fades." The act of cutting nails transcends mere hygiene; it’s an act of self-love, reminiscent of old traditions where every small detail mattered...

昭和天皇祭とは?日本の歴史と文化を感じる祭事

昭和天皇祭は、日本の歴史と文化に深く根ざした重要な行事であり、昭和天皇の崇敬を表す日として広く知られています。この祭りは、毎年11月に行われ、昭和天皇が亡くなった日を記念するものです。彼は日本の歴史の中で最も長い在位期間を持ち、1926年から1989年まで国民を見守り続けました。その時代は戦争と平和、発展と混乱が交錯した激動の時代でした。彼の存在は日本人にとって大きな象徴であり続けました。この祭りでは、多くの場合、国民が集まり故人を偲ぶ儀式や祈りが捧げられます。また、その背後には戦後日本が歩んできた道筋や、経済成長に向けた努力も忘れてはいけません。昭和天皇自身が愛した自然や文化への深い愛情も、この日に反映されています。かつては多くの人々が祭典に参加し、その姿勢や言葉によって彼らの日常生活にも影響を与えました。静寂なる祈り:心をつなぐ瞬間薄暗い空から差し込む光、一筋一筋が心に静かな感動を与える瞬間です。この日のために全国各地から集まる人々。それぞれの思い出と思い入れを胸に秘めながら、それでも彼らは同じ時間軸上で共鳴していること実感します。夜明け前…新しい日の訪れおそらく、この日の特別さは朝早くから始まります。寺院では鐘の音が響き渡り、人々はそれぞれ心静かになどんどん集まってきます。その瞬間、誰もが息を飲むような緊張感と期待感があります。そして特別な儀式へ進む準備が整う中、大地から感じる冷たい風には何か特別な力があります。子供の思い出帳:受け継ぎゆく想い親子三代にわたり参加する家族も少なくありません。それぞれのおじいさん、おばあさん、そのまた先祖たちとのつながり。それぞれ世代ごとの思いや伝承されてきた物語があります。「昔話」として子供たちへ伝える中で、自分たちの日常とも重ね合わせて受け継ぐ瞬間、それこそが今につながる大切な営みなのです。深まる絆:伝統的な意義この祭りには、日本社会全体への影響力だけではなく、一人ひとりへのメッセージがあります。それぞれの日常生活や価値観について考えさせられる機会となっています。皆んな違う視点で臨みます。しかし共通して「尊敬」の念によって結びついています。それこそ歴史あるこの行事独自の魅力です。古(いにしえ)より語られることば…強さとは何か? 「強さ」と言われても、その定義には幅広さがあります。その背景には多様性という言葉も隠れていることでしょう。時代ごとの不安定要素など、日本国民としてどう対処してきたのでしょうか。またこれからどう歩むべきなのか…。そうした問い掛けにも応えている気配すらあります。"希望"とは新しい芽吹き…大地への信頼 そして、この日は過去だけではなく未来への期待にもあふれているでしょう。「私たちは何者なのだろう」という哲学的質問。そしてそれでもなお繰返される問い掛け…。古(いつ)とも近(これ)ともない不変なる命令書として機能しています。このこと自体こそ、「昭和天皇」そのものとも言えるでしょう。"生死"という道しるべ…我々はいずこへ? そしてこう考えてみてください。「我々はいずこへ向かう?」という問い…。それ自体に明確なる答えなんてない。でも一緒になることで温まった空気、それこそ仲間意識そのものだと言えませんか? だからこういう日に再確認できる絆というもの、美しさだと思います。このようにして私達自身改めて見直す機会なのです。"夢"という名のお土産:これから歩む道筋 夢を見る権利、生涯持ち続けたい願望。ただただ流れる時間、それによって形づくられること。そして一度限りしかない人生だから大切ですね。この瞬間ふっと忘却されてもいい。しかし振返れば必ず目指すべき方向性示唆していることでしょう。それゆえ相互理解・共存本来求め合う姿勢必要不可欠でしょうね! "伝承"とは次世代への贈物:色褪せぬ約束ごと 我々自身の日常生活普通ならば気づかなかった喜び、自分以外との結び付きを感じたり知った無邪気さ。またそれ以上になれば周囲認識変わりますよね!こうした試みによって生まれる新しい動きを実現するため、「暁」を迎えるまで励み続けようではありませんか! ...

やぶさめ神事:日本の伝統的な馬術祭りの魅力

やぶさめ神事は、日本の伝統的な行事であり、特に武士道精神を象徴する儀式として古くから行われてきました。この儀式は、馬に乗った射手が矢を放ちながら走り抜けるもので、緊張感と美しさが同居する瞬間を生み出します。神社で行われることが多く、その起源は平安時代まで遡ります。やぶさめは、収穫の無事や戦勝祈願、さらには地域の平和を願う意味合いも持ちます。この神事では、射手たちは美しい衣装をまとい、その姿はまるで戦国時代に戻ったかのような感覚を与えます。また、馬の背から放たれる矢とその音色は、人々の心に深い印象を残します。近年では、多くの観光客がこの伝統的なイベントを見るために訪れ、日本文化への理解と興味を深めています。勝利の風:この地の名誉の旅風が吹き抜ける中で、その瞬間、弓矢が天へ舞い上がり、大地へと沈んでいく様子は圧巻です。射手たちは集中し、自らとの戦いとも言える姿勢で挑む。その背後には、何世代にもわたり受け継がれてきた技術と精神があります。この伝統行事はただのパフォーマンスではなく、日本人にとって誇り高い文化遺産でもあることを忘れてはいけません。夜明け前…暗闇から明るみへ移り変わるその瞬間、人々は息を呑みます。緊張感あふれる場面では、一つ一つ弓矢が放たれ、それぞれ異なる道筋で空気を切り裂いてゆく様子に目を奪われます。その美しさと言ったらありません。「ああ、この瞬間こそ日本文化だ」と思わず口走ってしまうほどです。そして次第に、人々も心ひそかに祈ります。「どうか良き結果となりますように」と。子供の思い出帳昔、自分も親と共に見物したやぶさめ神事。その日、大きな馬上から響く拍手や歓声。それだけでなく、お祭り屋台から漂っていた甘辛い香りも忘れられません。まるで時間旅行したような感覚でした。それ以来、この行事を見る度、その日の思い出にも胸打たれるものがあります。そして今、自分自身もまた家族へその素晴らしさを伝えていること自体、新しいストーリーを書いているようです。歴史的背景:武士道精神との関連性やぶさめ神事には武士道精神との関連性があります。この儀式は元々、防御能力や戦闘力向上への願掛けとして始まりました。特定の日程には地域ごとの特色あるスタイルがあり、それぞれ独自の日常生活とは異なる「非日常」が演じられることでしょう。また、中世以降、この儀式はいよいよ多彩になりました。それこそ、大名によって贅沢版とも言える形態になったものもありました。現在への継承:観光資源としてのお祭りA現代でも、多くのお祭り同様、観光資源として大切な位置づけになっています。ただ見るだけではない体験型イベントなど、新しい形態への変化にも対応しています。しかし本来持つ意味合いや歴史背景もしっかり忘れてはいないでしょう。「それでも昔ながら」の部分が強調されているところも魅力なのかもしれませんね。そして各地のお祭りでも若者たちによる競技など新旧入り交じった楽しみ方があります。大和魂:心意気と思いやりすべてには理由があります!そしてここまで来れば言いたかったことがあります。一見単純そうですが、人それぞれ違う側面から受け取られるこの儀式こそ、本質的日本人ならば皆共通認識として捉えている「心意気」なのだと思います。また参加者同士助け合う様子にもどこか温かな雰囲気…。お互いや信仰対象など周囲への想像力(思いやり)なしには成就できない場面とも言えますね!終焉後…新たなる始まり?(考察)さて最後になります。私達自身、「私」という存在とは何でしょう?それについて思索してみたいと思います。この美しい景色・声・匂いや触覚・味わいたち…。全て繋げて一つになる存在!そして「今」感じている喜びだった頃より尊重され大切になっていますよね?しかし結局、「本当」は何なのだろう?愉しむこと=魂育成?!果敢なる戦(自己探求)の先解明され続けば良し!...

夕霧忌(日本)を知ろう!伝統と味わいの祭り

夕霧忌は、日本の伝統的な行事の一つであり、特に著名な作家や詩人を追悼するために設けられた日です。この記念日は、文学と芸術を愛する人々によって広く認識されており、亡くなった作家の業績や影響を振り返る大切な機会となっています。特にこの行事が行われる時期には、多くの人々が集まり、その作品について語り合い、詩や文を朗読します。これは単なる追悼の場ではなく、日本文化と文学への深い愛情が表れる瞬間でもあるのです。追憶の香り:夕霧に包まれた思い出夕暮れ時、静寂が支配する中で、人々は集まり、薄明かりの中で灯されたろうそくの柔らかな光が浮かび上がります。そこには心地よい香りが漂ってきて、それはまるで過去から訪れる誰かのおもてなし。その瞬間、一瞬だけ時間は止まり、美しい言葉たちが空気を満たします。歴史的背景とその意義夕霧忌という名称自体は、日本語では「夕暮れ」を意味し、その背景には深い歴史的な意味があります。この祭りは主に文豪である与謝野晶子や夏目漱石など、多くの著名な文学者への敬意を表すために設けられました。それぞれの日には異なる作家が選ばれており、その作家ごとの特徴や作品について語られることになります。これによって、参加者たちは彼らと共鳴し、自身の感情を再確認する機会となります。子供たちとのひとときこの特別な日の準備として、多くの場合子供たちも参加します。彼らは父母から教わった昔話や短歌を朗読したり、絵本を持参してお話したりします。その姿はまさに未来への希望です。「あの日、この詩を書いた人も同じように感じていたんだね」と、小さなお子さんも言うことでしょう。このようにして、大人だけではなく若い世代にも文学的感性が根付いている様子を見ることができます。風景描写:文字から溢れる情熱秋空には柔らかな雲が流れていて、その隙間から差し込む光線は金色色彩となって周囲を照らしています。そしてその美しい光景とも相まって、人々は静かにつぶやきます。「美しい言葉」と「古典」というテーマについて考える時間…。そこで耳元で囁かれるような物語。それこそ、本当に素晴らしいひと時なのです。フィナーレへ向けて:旋律豊かな夜明け夜も深まり、人々はいよいよ本格的な祭典へ突入します。抑えきれない興奮と緊張感、高揚した空気。その時、不意に夜空から星明かりとして降下してきた流星群。長年忘れていた思いや夢が再燃し、「私にもできる!」という確信があります。そして、この流星群を見ることで新しい希望や道筋も見えてくることでしょう。結論:遺産とは何か?それとも新たなる道筋?"しかし、本当に大切なのは何でしょう?それこそ過去とのつながりなのか、それとも未来への開放感なのか?""この問いこそ『夕霧忌』によって提起され続けています。" "毎年、新しく芽生える命として存在する文学作品。その先導者として存在した作家達…彼らこそ私達自身なのです。" ...

白馬神事:日本の伝統的な祭りとその魅力

白馬神事(あおうましんじ)は、日本の伝統的な祭りの一つで、特に信州地方で行われています。この神事は、古くから行われているもので、主に農業の豊作を祈る儀式として知られています。白馬は古代日本において神聖視されており、その存在は稲作や自然との関わりを象徴しています。祭りでは、白馬が大きな役割を果たし、人々はその姿を見守ることで自然と共生する心を再確認します。歴史的には、この祭りは奈良時代まで遡ることができ、その後も各地で形を変えながら続いてきました。例えば、信州の松本市では毎年秋に開催され、多くの人々が集い賑わいます。この祭りでは、白馬が穀物の霊獣として迎え入れられ、その存在によって天候や作物の成長に感謝し祈願することが目的です。勝利の風:この地の名誉の旅「さあ、今宵も風が吹き抜けていく…」人々はそう呟きながら、美しい白馬を目指して集まります。その瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、大勢が手拍子を打ち鳴らす様子は圧巻です。美しい衣装に身を包んだ人々が、一歩一歩進みながら心躍る音楽に合わせて踊ります。それぞれが持つ思い出や願いごと、一つずつ刻み込まれてゆく…。夜明け前…夜明け前、まだ薄暗かった頃。この土地で育った子供たちは早朝から家族と共に集まり、自分たちのお気に入りのお面や飾り付けた鞭を持っていました。「今日は特別な日だよ」と親たちは教えます。そして、おじいちゃんやおばあちゃんから受け継ぐ言葉、「これこそ幸運への道」という教えもあります。その目には期待感と興奮が輝いています。この時期になると、大地から新鮮な土臭さ漂う中、多くのお供え物も準備されます。色鮮やかな野菜や果物、それぞれには意味があります。「私たちの日常生活への感謝」「自然との調和」を表現したものなのです。子供たち思い出帳そして舞台上では、大人たちによる真剣勝負!彼らは技術だけでなく、自分自身や地域への愛情も示しています。「これぞ我ら!この土地のみんな!」という声援響き渡る中、人々は自分自身以上に何か大きなものと結びつこうとしているようです。その瞬間、「どんな小さな行動でも、それが未来へ繋がっている」という強烈なメッセージ感じ取れるでしょう。「私たちは忘れてはいない。」それこそ、この日だけでなく常日頃より皆がお互い支え合うためだろう、といつしか気づかされます。結論: 何か大切なもの…?✓ しかし、この奇跡の日とは何なのか?ただ過ぎ去った過去なのか、それとも未来へ繋げてゆく種なのか…。恐れること無く疑問符投げ掛けたいと思います。...

東方正教会のクリスマス:ロシアの祝日の特別な意味

クリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う重要な宗教的行事であり、特に東方正教会においては、その意味と儀式が深く根付いています。ロシアでは、この日は特別な祝日として認識され、多くの人々が家族や友人と共に過ごす大切な時期です。クリスマスは、単なる祭りではなく、信仰心や伝統を再確認する機会でもあります。歴史的には、ロシア正教会ではクリスマスは1月7日に祝われます。これはユリウス暦に基づいているため、西側のキリスト教徒たちが12月25日に祝うのとは異なります。この違いは、キリスト教の早期から続くカレンダーの変遷によるものであり、それぞれの地域で独自の文化が発展してきたことを物語っています。静寂なる夜:星空に描かれた運命ロシアではクリスマス前夜、「聖なる夜」と呼ばれる時間が訪れます。この晩、多くの人々が典礼を通じて祈りを捧げたり、キャンドルを灯したりします。特有な静寂感が漂い、「神聖なる光」がこの地を包み込む瞬間、人々は信仰心に満ち溢れ、自身と向き合う時間となります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような情景です。子供たちへの贈り物:夢見る朝朝になると、子供たちは目覚めてサンタクロース(ドゥデ・モローズ)から贈られたプレゼントを見るために飛び起きます。家族で集まり、一緒に食事を楽しむこともこの日ならではです。「オリャダ」の伝統的料理や干し魚など、日本とは異なる風味豊かな料理が食卓を彩ります。その瞬間、誰もが息を呑んだように幸福感で満ち溢れます。歴史的背景:忘却されし過去との対話ソビエト連邦時代にはクリスマスのお祝いは禁じられていました。それにも関わらず、人々は密かに家庭内でこの神聖な儀式を守っていたという話も多く存在します。このような背景から見ると、この祭典はいかにして人々の日常生活や精神性とも関連しているか分かります。その結果、人々には昔ながらのお祝いごとの大切さが根付いたままと言えるでしょう。祈りと奉納:天へ響く音色"求めよ、さらば与えられん"A少しずつ薄暗い夕暮れになっていく中、多くの信者たちが主教や神父によって導かれる礼拝へ向かいます。そして、その場には美しい賛美歌が響き渡ります。その旋律はまるで天使たちによる歌声と思わせるほど清らかなものです。「サンクト・ペテルブルク」など歴史ある都市では荘厳さだけでも感じ取れる空気があります。未来への願い:新年への期待感また、この季節になると新年も近づいていることから、新しい年への希望や願望について考える時でもあります。「来年こそ良いことがありますように」と思わず口走ってしまいますよね。その思いや願望こそ人間存在する以上絶えないものなのだと思わせてくれる瞬間でもあります。そしてその先にはいつの日か実現する夢があります。終わらぬ愛:永遠なる繋がり"何故私達はいまだ途上なのだろう?"しかしながら、こうした儀式や習慣そのもの以外にも何故我々はいまだ「途上」にあるのでしょう?それこそ成長するためなのか、それともただ単純に生き続けること自体だからなのか…そう考えてみれば、お互いがお互いにつながっている感覚、それこそ絆と言える「愛」の部分こそ最重要なのかもしれません。そしてそれこそ私達一人一人だけでなく全世界全体にも必要不可欠なのでしょう。Coda: 未来へ繋ぐメッセージ"忘却された風景 - そこには希望満載!"最終的には、この世代から世代へ受け継ぐべき重要性として何より我々自身自身同士について意識し続ける努力、その姿勢すべてまとめることで次世代につないでゆけばいい…。「あなた」という存在自体もまた他者との関係性へ立脚したものだから…そんな意味合いや解釈含めここまで読んできました無限大!...

虐殺政権からの解放の日:カンボジアの歴史と希望

1979年1月7日、カンボジアの歴史において重要な日として刻まれています。この日は、クメール・ルージュ政権による恐怖政治と虐殺からの解放の日です。ポル・ポト指導下での4年間にわたる過酷な統治は、推定200万人以上の命を奪い、国民を無惨な運命へと導きました。しかし、この悲劇的な暗闇から、新たな光が差し込んだ瞬間が訪れました。勝利の風:この地の名誉の旅この日、ベトナム軍がカンボジアに侵攻し、クメール・ルージュ政権を崩壊させたことで、多くの人々は生還しました。家族や友人を失った者たちは、安堵と悲しみが交錯する中で新たな生活を始めることができました。彼らはかつてない自由を手に入れ、その自由とはまさしく希望であり未来への第一歩だったのです。夜明け前…1975年4月17日、それは悲劇的な夜明けでした。ポル・ポト率いるクメール・ルージュはプノンペンに進軍し、多くの市民を強制移住させました。「都市から農村へ」と唱えられたスローガンは、一見したところ美しい響きを持っていましたが、その実態は恐ろしいものでした。人々は家族と引き離され、生存競争へと駆り立てられていった。その際には、赤いカーネーションの鋭い香りすら感じられることなく、人々はただその場から逃げ出すことだけを考えていました。子供の思い出帳多くの場合、大人だけでなく子供も犠牲となりました。幼かった彼らもまた、夢や希望など持つ余裕もなく、大地に向かって這いつくばりながら過ごしていました。しかし、その中にも小さな希望が芽生える瞬間があります。一部では秘密裏に教育が行われたり、小規模ながら文化活動が続けられることもありました。それでも彼らの日常には常に恐怖という影が付きまといました。解放の日—新しい息吹1979年1月7日はただ単なる「解放の日」ではありません。それは歴史的転換点でした。その朝、多くの人々は久しぶりに青空を見ることになりました。そして町には新鮮な空気が流れ込み、「もう大丈夫」という声も聞こえ始めます。その瞬間、自分自身や愛する者との再会を果たす喜びと同時に、自分自身や家族への反省という重荷も抱えていたことでしょう。忘却された旋律…心弾む復興へしかし、新しい政府による復興プロジェクトや国際社会との連携などによって、人々には再び音楽や文化、美術などあふれる創造性への道筋が開かれていきます。「忘却された旋律」として記憶されていたこれまでとは異なる時代。この日に立ち上げた国家再建への志向こそ、新しい章として語り継ぐべきものなのです。悲劇から学ぶ教訓:我々はいかなる未来を見るべきか?私たちはその教訓を決して忘れてはいけません。- 数百万人もの尊厳ある命と夢、それでもなお振り返る価値ある時間です。この日の重要性とは何なのか?そしてそれ以上に私たち現代社会ではどんな教訓として受け取るべきなのでしょうか?平和とは偶然訪れるものではありません。それこそ努力と思いやりによって築いてゆくものです。そしてそれぞれ一人ひとりにも自覚があります。最後まで灯され続けるキャンドル…次世代へ送るメッセージ"そうだ、人類には共通する想いや願望があります。” - それこそ我々全員意識するべき思考でしょう。愛情溢れる未来、一つになった世界へ。我々自身への問い掛けとなります。“勝利とは何なのか?”単なる過去だけでなく未来につながる種でもあります。この祝福された土地こそ、その恵みそのものなのです。"しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?ただ単なる記憶なのでしょうか、それとも土壌へ蒔かれた種なのでしょう?” ...