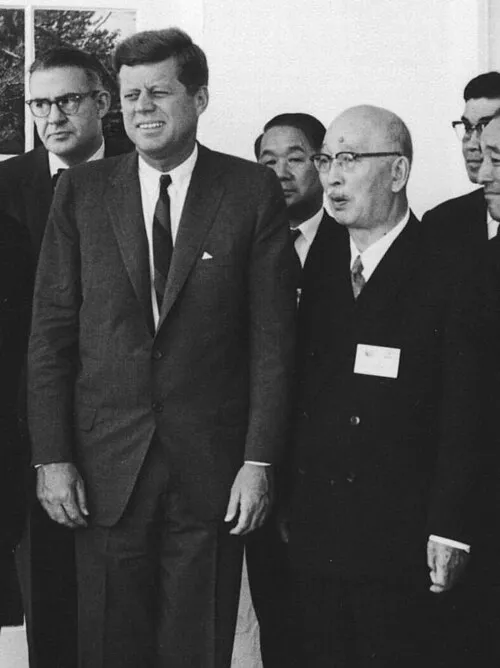

名前: ジョン・ベーン

職業: 薬理学者

生年: 1927年

没年: 2004年

年 ジョン・ベーン薬理学者 年

年科学界において一つの大きな転機が訪れたその年薬理学の巨星ジョン・ベーンがその生涯を閉じた彼は年に誕生しまさに医療と科学の最前線で活躍する道を歩んだ幼少期から彼は自然と人間の関係に興味を持ちその情熱が後の偉大な研究へとつながることになる若かりし頃ベーンは学校で常にトップクラスの成績を収めていたしかしそれにもかかわらず彼はただ優秀な学生であるだけではなくその探究心と疑問力が周囲から特異な存在として見られていたやがて大学へ進学し薬理学という新しい世界への扉を開く彼は特に神経伝達物質や受容体研究に魅了されそれが後のキャリアにつながる基盤となった大学時代には多くの論文を書き上げその独自性から教授陣にも注目される存在となったしかしそれにもかかわらず当時はまだ確立された分野ではなく多くの人がその重要性を理解していなかった歴史家たちはこう語っている彼は何度も壁にぶつかったもののそれでも研究を続けた卒業後ベーンは様な研究機関で経験を積むその過程で出会った数多くの先駆者との交流によって新しい視点や方法論を獲得していったそして年代には自身も一流薬理学者として名声を博することになるこの時期多くの画期的な成果を発表しその影響力は計り知れないものだったしかし皮肉なことにその成功とは裏腹に健康問題が徐に彼の日常生活へ影響してきたストレスフルな環境下で働くうちに体調不良になり一時期研究から距離を置かなければならなくなるそれでもどんな困難も乗り越えられるという信念が彼自身を支えていたそして再び科学界へ復帰した再び舞台へ戻ったベーンだが今度はより熟考されたアプローチで臨んだ特定分野への深入りではなく人間全体を見るよう努め患者中心の医療という理念を推進したこの考え方こそおそらく今でも多くの医療従事者によって支持されている価値観なのだろうその結果多数派との議論や対立もあったしかし実際にはその中から新しい道筋が生まれたこともまた事実だったジョン・ベーンによって築かれた知識体系はいまだ広範囲な影響力を持つおそらく医療界全体への貢献と評されるようになり多数決的判断よりもデータ重視主義という風潮すら芽生え始めているそして年月日この世から去るまで活発だった姿勢とは裏腹に一部では静かな余韻だけが残された今日でも医学界では脳内化学物質の重要性について語られる際には必ず彼のお名前が挙げられるこのようすべて見渡せば現代社会でもなおその思想や理念について議論され続けていると言える一方で皮肉なのはこの偉業などどれほど称賛されても生前十分評価されないこともしばしば起こるつまり人間とは自身遺産によって本当に測られる存在なのかもしれないジョン・ベーンという名前とともに忘れてはいけないもう一つ重要な要素それは成長だけではなく共感がいかなる科学技術より価値ある原動力になっていく可能性について考えることである医学とは人助けと言われる理由とも深いつながり合いながら最後まで付き合ってくださったあなたには一言伝えたいこの物語こそ人類全体への恩恵として記憶され続けるべきなのです未来への希望として