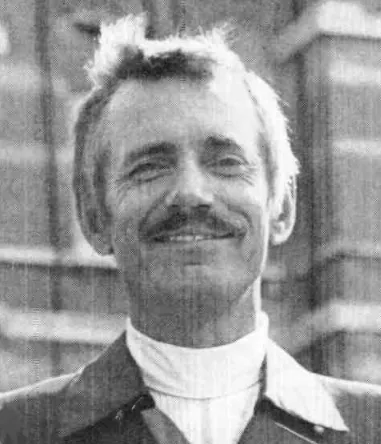

名前: ジャン・フルネ

職業: 指揮者

生年月日: 1913年

没年: 2008年

年 ジャン・フルネ指揮者 年

年音楽界において一つの時代が幕を閉じたその年ジャン・フルネという名の指揮者が他界した彼は年に生まれかつては音楽の神秘を解き明かす者として世界中で知られていたしかし彼の人生はただ単なる音楽家の道ではなかった

幼少期から彼はその才能を示していた家族も音楽に情熱を持っていたためおそらく家庭環境が彼の感性を育んだことは間違いないしかしそれにもかかわらず若き日のフルネは思春期特有の不安定な心境に悩まされていたという音楽への強い欲望と社会との関わり方について葛藤する姿が想像できる

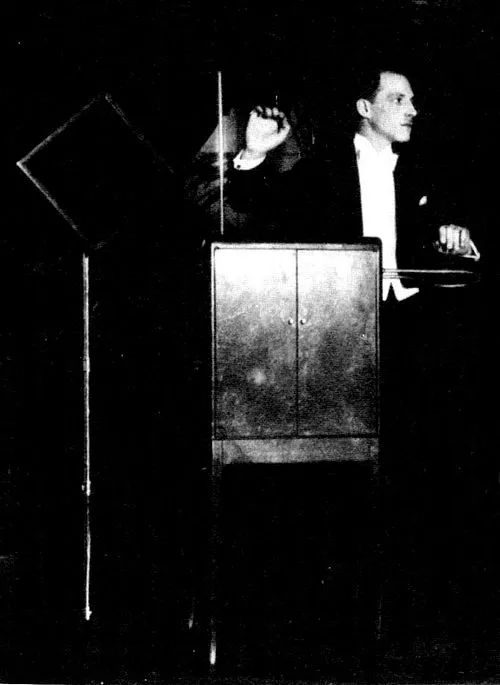

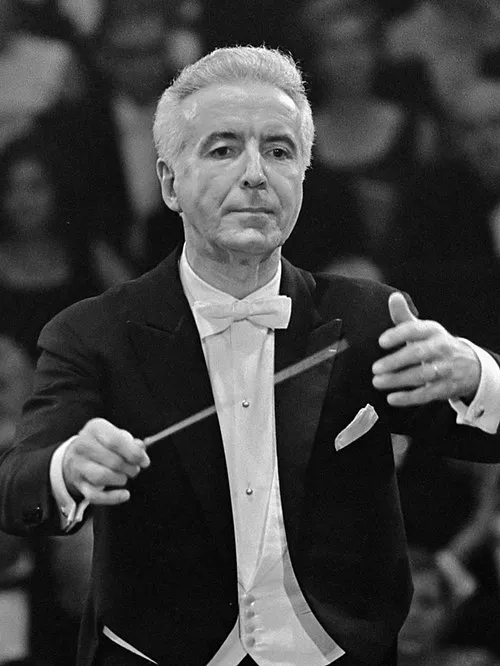

彼が初めてオーケストラと対峙した瞬間それは一種の運命的な出会いだったと言われている演奏者たちとのコミュニケーションや指揮棒さばきには独自のスタイルがあり多くの人を惹きつけたそれでも皮肉なことにその才能が評価されるまでには長い道程があった

第二次世界大戦中フルネは様な困難に直面した彼自身も兵役につかなければならず一時的に音楽から離れることとなったそれにもかかわらずこの経験こそが後の作品へとつながる重要な要素となった戦争による悲劇や人の苦悩への理解が深まったことであるこの時期に培った感受性や表現力こそ後フルネ・スタイルと呼ばれる指揮法へと昇華されたのである

戦後徐に名声を得始めたフルネだがそれでも多くの場合自身との戦いとも言える存在であった特定の日には公演前夜自宅で緊張し過ぎて眠れないというエピソードも残っているこのような内面的葛藤もまた一流アーティストとして成長する要因となっていただろう

記録映画やドキュメンタリーによれば音楽とは感情そのものだという信念で生涯を貫いたと言われているそれにもかかわらず公私共に多忙だったため大切な人たちとの関係性には苦労もあったようだおそらく多くの場合自分自身との対話より他者とのコミュニケーションを優先してしまう傾向があったとも考えられる

最盛期には様なオーケストラと共演しその幅広いレパートリーにはクラシックのみならず現代作品まで含まれていたそして年代から年代初頭にかけてミューズと称されるほど数多くの若手アーティストへ影響を与え続けたその活動範囲は国境を越え北米からヨーロッパへと広まり多彩なるコンサートホールで歓声を浴びる日だった

しかしながら成功とは裏腹にその背後には孤独感とも言えるものも漂っていたもしかするとこの成功によって得た名声以上に失われた時間や関係性への懸念が常につきまとっていた可能性すらあるその点についてファンから語られるエピソードはいくつか存在する

近年になりフルネ氏への再評価とも言える動きが見受けられ始め高校や大学など教育機関でもその功績について学ぶ機会がありますこの世代では珍しくマエストロとして多面的才能を持ち合わせていたためその影響力はいまだ色褪せることなく残り続けていますそして亡くなる直前まで精力的に活動しており最後まで舞台上で輝きを放ちながらと締め括るべき人生だったでしょう

年以降その死去から現在まで年以上経過した今なお多くのコンサートホールではジャン・フルネ記念祭が開催されていますまた不朽なる名作として残された録音群のお陰で新しい世代にもその魅力的な指揮スタイルや作品解釈へ触れる機会があります今日でもなお古典的名曲群さえ新鮮さ感じさせるそれこそがおそらく彼自身生涯追求し続けた理想美なのだろう