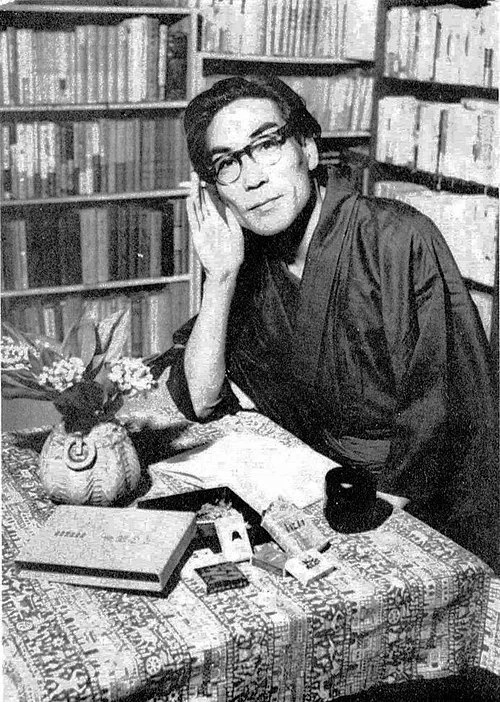

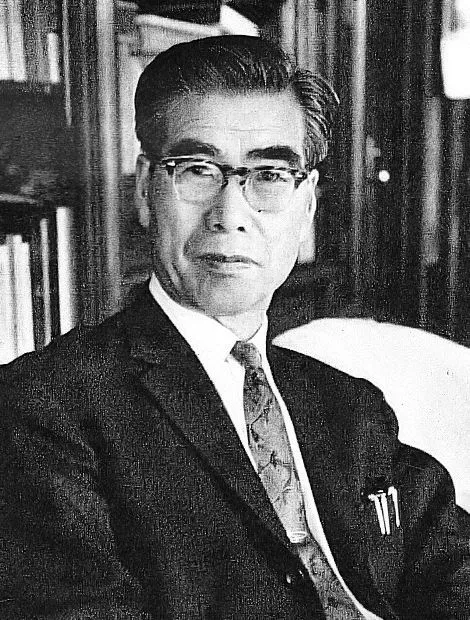

ヤン・フルスケル

国籍: ポーランド

死亡日: 2002年11月9日

年 ヤン・フルスケル美術史研究者 年

ヤン・フルスケルは世紀の美術史において重要な役割を果たした人物である彼が生まれた年その時代はまだ新しい芸術運動が芽生え始めていたしかし彼の道のりは平坦ではなく数の困難を乗り越える必要があった

幼少期フルスケルは芸術への強い興味を抱きながら育った彼のお気に入りは祖母の家に飾られていた古い絵画だったそれにもかかわらずその環境は彼にとって必ずしも支持的ではなく家族から美術に進むことを反対されることもあったしかしフルスケルは自らの情熱を貫く決意を固めた

大学で美術史を学んだ後彼は特定のスタイルや作家だけでなく美術全般への理解を深めることに焦点を当てたそれにもかかわらず新興芸術家や流派が次と現れる中でそれぞれの影響力や重要性について論じることには挑戦が伴った皮肉なことに多くの場合美術界そのものからの反発も受けることになった

年代になるとフルスケルは欧州各地で活動するようになり多くのアート展覧会や学会にも参加したその中にはナチスによる迫害から逃れるため海外へ脱出したアーティストたちとの交流も含まれておりこの経験が彼自身の視野を広げる要因となったある専門家によればこの期間に形成された国際的な視点こそが後年における彼の研究成果につながっていると言えるだろう

第二次世界大戦後美術界には復興と再構築という課題が立ちはだかったこれこそがフルスケル自身にも新しい研究テーマとして浮上してきた部分だった特に戦争中失われたり隠されたりした作品について調査することで一部では忘れ去られた巨匠と称されるような作家たちについて掘り下げていく機会も得ているその過程でアートとは何かという問い直しとも言うべき議論へと突入していく

年代になると美術史という学問分野そのものが大きな変革期を迎えていた伝統的な価値観だけではなく多様性や文化的背景への配慮など新しい視点から評価され始めていたのであるこの時期若手研究者から注目された存在として名声が高まっていく一方で自身もまたその潮流について行こうとしているようだったしかしそれでもなお従来型美術史教育への批判的姿勢は変わらず持ち続けていたこの矛盾こそ人間として苦悩する部分でもあったと思われる

そして年フルスケルは世を去るこの瞬間まで多くの著書を書き続けただけではなく多様性豊かな見解で美術界へ寄与していたことで人から敬愛され続けたそして今なおその遺産はいろんな形で受け継がれているようだただし実際には歴史上無名となってしまう作品群やアーティスト達さえ多く存在し続けているこの不均衡さこそ人間社会そのものでもあり

亡き後数十年経つ今でもヤン・フルスケルについて語られる際にはその探求心旺盛な姿勢や知識欲のみならず自身との葛藤まで描写され続けている不完全さそれこそこの分野への貢献者全員共通する部分なのかもしれないまた同時にそれゆえ人との関係性すべても映し出す鏡でもあろう