2005年 - 欧州宇宙機関 (ESA) の金星探査機「ビーナス・エクスプレス」が打ち上げ。

‹

9

11月

11月9

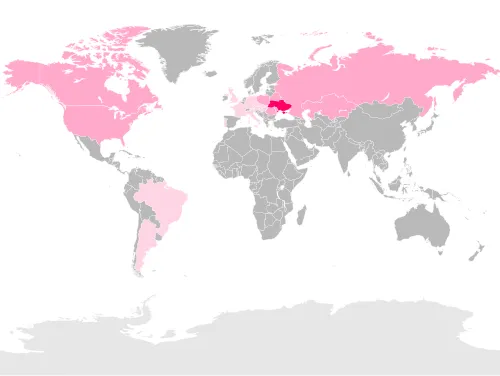

ウクライナ語の日 - 文化とアイデンティティを祝う

ウクライナ語の日は、ウクライナにおける国家的な文化イベントであり、国の豊かな言語的遺産を称える日です。この日は毎年2月21日に祝われ、世界中で多くの国々が同様にこの言語の重要性を認識し、尊重することを促しています。ウクライナ語は、スラヴ系言語の一つであり、その歴史は数世紀にわたります。古代キエフ大公国時代から現在に至るまで、ウクライナ人はこの言葉を通じて彼らの文化やアイデンティティを形成してきました。青空の下で響く歌:母国への愛と誇りその日、人々は青空の下で集まり、自らが大切に思う詩や歌を朗読し合い、共に楽しむことで母国への愛と誇りを再確認します。街角には音楽が流れ、小さな子供たちがそのメロディーに合わせて踊ります。そして、おばあちゃんたちは赤いカーネーションを手にし、その花から漂う鋭い香りが太鼓やバイオリンの深い音と混ざり合った瞬間、一体感というものが生まれるんです。歴史的な歩み:苦難と復興しかし、この素晴らしい日には複雑な歴史も隠されています。20世紀初頭には、多くの政治的抑圧によってウクライナ語は危機的状況に置かれました。当時ソ連によって行われた「コルホーズ政策」は、多くの場合農村部から都市部へ移動することを強制し、この過程で多くの方言や地域特有の表現も失われてしまいました。それでもなお、人々は地下でこっそりとその美しい言葉を守り続け、「地下文学」として今でも尊敬されています。夜明け前…新しい道への決意2000年代になるにつれ、西側との関係改善や独立運動などによって再び注目されるようになりました。その背景には、多様性や自己表現への欲求があったと言えるでしょう。「もう二度と押し込めない!」という強い思いが人々を奮い立たせました。そして2019年には新しい法律が制定され、公用語としてさらに強化されることとなります。この決定は、地域社会全体に勇気と希望を与えました。子供たちと思春期の日々:未来への架け橋また、この日には特別なイベントも開催されます。学校では絵画コンテストや朗読会などが行われ、多くの場合、それらは生徒自身によって企画されたものです。その場面では、小さな子供たちが緊張した表情ながらも自信満々で発表します。「私たちこそ未来なのだ」という思いからでしょうか。彼らから放たれる真剣さや無邪気さは、新しい時代への架け橋となることでしょう。甘酸っぱい記憶…家族との時間家族団欒として過ごす時間も大切です。この日の夕食時、大皿いっぱいのおばあちゃん特製ボルシチ(ビーツスープ)がテーブルいっぱい並びます。「これこそ私のおふくろ料理」と皆が口ぐせになっています。それぞれがお互いについて話す中、「このスープには愛情という秘密成分も入っていますよね」と笑顔になります。そして温かい家族団欒では、「私たちは一つだ」という感覚があります。結論:アイデンティティとは何か?最後になりますが、この「ウクライナ語の日」が私たちにも教えていることがあります。それはアイデンティティとは何なのかという問いです。それぞれ異なるバックグラウンドや文化があります。しかし、大切なのはいかなる状況でも自分自身を見失わないこと。そしてそれぞれ異なる色合いや香り、それぞれ特有なストーリーがあります。しかし、本当に忘れてはいけない大事な質問「我々とは誰なのか?」そして「それぞれ持つべきものとは何なのか?」これこそ今後も考え続けて行かなければならない哲学的命題なのでしょう。...

カンボジアの独立記念日:歴史と文化を祝う重要な祝日

独立記念日は、カンボジアにおいて1949年11月9日にフランスからの完全な独立を果たしたことを祝う重要な日です。この日は、国民が国の歴史と文化を再確認し、未来への希望を抱く瞬間でもあります。カンボジアは長い間植民地支配に苦しみ、その影響は今日でも残っていますが、この記念日は国としてのアイデンティティを強める象徴となっています。歴史的には、カンボジアは1863年にフランスの保護領となり、それ以来多くの試練や困難に直面しました。特に第二次世界大戦中には、日本による占領がありましたが、その後もフランスはその影響力を維持していました。しかし、1945年、日本の敗戦とともに一時的な自由が訪れます。最終的には、1953年にノロドム・シハヌーク王子による独立運動が実り、この歴史的な勝利の日として記憶されている11月9日が誕生しました。勝利の風:この地の名誉の旅「勝利」という言葉には、多くの物語があります。それは単なる出来事ではなく、一つひとつ積み重ねられた努力や犠牲、その背後にある希望や夢なのです。この日、カンボジア全土で様々なセレモニーやパレードが行われ、人々はその喜びと感謝を分かち合います。街角では、小さな子供たちが赤いリボンで飾った小旗を振りながら笑顔で走り回ります。その姿を見るだけで、大人たちも心温まる瞬間です。そして耳元には太鼓の音が響き渡り、それぞれのお祝いごとが織り成すメロディーとなって街全体を包み込みます。夜明け前…新しい始まりへの期待独立記念日の前夜、静寂につつまれた街並みに灯りがともります。人々は家族とともにキャンドルライトサービスへ向かい、自分たちの過去や未来について語り合います。「この自由な土地で私たちは何を成し遂げたいか?」それぞれ異なる思いや夢、それぞれ違う物語があります。しかし、この日に限って言えば、「私たちは一つ」と感じられる瞬間なのです。古い伝説にもあるように、「新しい朝」を迎えることこそ真実なのです。暗闇から光へ移行する過程は、多くの場合試練と選択によって彩られるものですが、それでも人々は希望という名の光で道筋を見ることになるでしょう。その光景には、一筋ずつ灯されたろうそくも加わります。子供の思い出帳:未来へのバトンタッチそして、この特別な日の忘れられない部分。それは何世代にもわたり受け継ぐ「思い出」です。祖父母から孫へ語られる故事や体験談。そしてその中には辛苦だけではなく、多くの場合楽しいエピソードも含まれているものです。「あの日、おじいちゃんおばあちゃんもこのパレードに参加していた」とか「彼らもこうして笑ったんだ」という思い出話。それこそ私たち自身だけではない、お互い結び付ける糸になっています。Cambodia's Path to Freedom: A Shared Heritage of HopeThis day is not just a commemoration; it is a living legacy that binds the generations. The fragrant aroma of lotus flowers used in traditional ceremonies lingers in the air, while the rhythmic sound of traditional instruments reverberates in celebration. These sensory experiences create an emotional tapestry that reminds everyone—young and old alike—of their shared past and the importance of unity.The Eternal Flame: Reflection and AspirationThe question remains: What does freedom truly mean? Is it merely the absence of chains, or is it a promise unfulfilled? As Cambodians reflect on their history, they recognize that independence is more than a date on a calendar; it is an ongoing journey toward empowerment and dignity...

ムハンマド・イクバール誕生日を祝おう!

ムハンマド・イクバールは、1877年11月9日に生まれたパキスタンの詩人、哲学者、政治家であり、その影響は今なおパキスタンの文化と思想に息づいています。彼は「詩と哲学を通じて人々に力を与える」ことを信じ、その作品は言語や国境を越えて、多くの人々にインスピレーションを与えています。イクバールの思想は、特にイスラム教徒としてのアイデンティティや独立した国家への渇望に根ざしています。彼が提唱した「イスラーム的復興」は、20世紀初頭のインド亜大陸で広まりました。当時、多くのイスラム教徒が植民地支配や社会的不平等に苦しんでおり、イクバールはその解決策として自己認識と共同体意識を促進しました。彼は多くの詩を書き、それらはモダニズムと伝統主義との橋渡しとなりました。夢見る魂:イクバールが描いた未来ムハンマド・イクバールが描いた未来には、すべての民族が共存し、お互いを尊重する世界がありました。その夢を見る目には、民族的アイデンティティだけでなく、人類全体への愛情も宿っていました。「自分自身を知れ」と彼は呼びかけ、自ら探求することこそが自由への道だと訴えました。『シャクスィヤト』という詩集では、「自己」をテーマにしており、人間一人一人が持つ内なる可能性について深く考察しています。その言葉には、「君自身になる勇気を持ちなさい」という力強いメッセージがあります。そして、そのメッセージこそ、現代にも通じる普遍的な真理なのです。夜明け前…運命への第一歩1916年、シンド州で行われた大会では彼自身が講演し、多くの聴衆から熱烈な支持を受けました。その瞬間、人々の心には新しい希望が灯りました。「私たちは団結し、新たな時代へ向かうべきだ」と熱心に語る姿勢には、自信と決意しかありませんでした。聴衆全員から漏れる拍手と歓声、その熱気はまるで太陽の日差しによって新しい朝が訪れるようでした。このような背景からも分かるように、多くの場合、歴史上重要な出来事というものは、一人一人の思考や行動から生まれるものなのです。そしてそれこそが、人々の日常生活や未来へ向けたビジョンにつながっていると言えるでしょう。子供たちと思い出帳"子供たちよ!君達こそ未来だ"今回、生誕記念日として私たちが振り返るムハンマド・イクバールですが、彼自身も子供時代よりその才能を発揮していました。教育者として、新しい世代へアプローチすることにも力点を置いていた彼。この思い出帳には、不屈な精神と革新的な考え方によって数多くの若者たちへ影響を与え続けています。それぞれ異なる背景や環境でも、一つ共通していることがあります。それは「理想」を持つことであり、それこそ未来への扉となります。大地よ捧げよ!民衆への贈り物"私は願う。この土地から新しい芽吹きあれ" という想いも忘れてはいけませんでした。ムハンマド・イクバールによる「国民意識」の形成、それによって国として独立するため努力した皆さんへの希望とも言えるでしょう。また、この意識そのものもまた、「未來」の象徴でもあります。しかしそれだけではなく、「過去」に対する敬意も込められているのでしょう。結論:存在とは何か?"我々存在する理由とはなんだろう?""存在とはただこの瞬間だけではなく、この先どうなるかでもある" #歴史的見地から見る時、自分自身について考えることで道筋を見る事になりそうです。しかし果たして、本当に進むべき方向性とは何なのでしょう?今この瞬間にも、新しく芽生える感情や疑問。それこそ私達自身そして社会全体とも繋げているテーマなのです。この問いかけこそ忘れてはいけないことでしょう。そしてその答え探す旅、それ自体がお互い認め合う架橋となります…...

発明家の日:ドイツ・オーストリア・スイスを祝う日

発明家の日は、ドイツ、オーストリア、スイスで特に重要視される祝日です。この日は、技術革新や創造的な発想を持つ発明家たちへの敬意を表し、その業績を称えることが目的とされています。歴史的には、この地域は多くの著名な発明家や科学者を輩出しており、その影響は今日の技術社会にも色濃く残っています。例えば、19世紀にはドイツの工業化が進み、多くの機械工学者や化学者が誕生しました。中でも有名なのは、自動車の父とも言われるカール・ベンツや電気技術に貢献したニコラ・テスラです。また、オーストリアでは飛行機の先駆者であるフリードリッヒ・シラーや音楽にも多大な影響を与えたウィーン楽派が存在しました。そしてスイスでは医療分野で画期的な研究を行ったアレクサンダー・フレミングなどが知られています。未来への光:創造性という翼この日を祝うことによって、人々はその創造的な精神に触れ、自らも新しいアイデアに挑戦する勇気を持つことができるかもしれません。その瞬間、人々はまるで星空に向かって羽ばたく鳥のように自由になり、新しい未来への扉を開きます。夜明け前…新しい考え方の出現昔、この地域では様々な知識人たちが集い、新しい考え方について熱心に語り合っていました。例えば、中世ヨーロッパでは修道院が知識と学問の中心地となり、多くの若者たちがそこから啓蒙されました。その後、ルネサンス期には科学と芸術との融合が進み、人々は新しい可能性に目覚めました。それまで当たり前だと思われていた常識さえ疑い、新しい視点から物事を見ることのできる力強さこそがこの日の原点なのです。子供の思い出帳:若き才能との対話小さな町で育ったある少年、その名前はハインリッヒでした。彼は毎晩、自分のおもちゃ箱から無限の冒険へと思いを馳せていました。「どうして飛行機は空を飛ぶんだろう?」「エネルギーとは何だろう?」彼はいろんな質問とともに自ら実験し、新たな発見へと導かれる日々でした。このような体験こそが未来につながる重要なしっぽになっているのでしょう。連なる道:文化的遺産としての革新歴史的には、この地域特有の文化背景も大切です。ドイツ語圏では職人制度(ギルド)が根付いており、それぞれ異なる専門技術や知恵を磨いていました。また、ウィーンなどでは音楽学校も多く存在し、有名作曲家たちによる革新的な音楽スタイルも生まれてきました。それによって多様性豊かなアイデア交換も促進され、新しい「発明」が次々と生まれる土壌となりました。夢追う者たち…そして成功へ至る道筋成功した発明家たちは決して一朝一夕でその成果を手に入れられたわけではありませんでした。数え切れない試行錯誤と失敗から得られる教訓こそ、本当のお宝だったと言えるでしょう。そしてそれこそ、一歩踏み出す勇気だったとも言えるでしょう。「失敗とは成長するため必ず必要」という言葉があります。それこそ全て始まりだったと言える瞬間がありますね。光差す先…希望へのメッセージ今年もまたこの日には、多くの日常生活で使われている製品やサービスについて改めて考える良い機会となります。「どんな小さなおしゃれでも、大きなお宝になるかもしれない」と思わせてくれる出来事こそ、日本のみならず他国でも同じ感覚ですね。この日の意義深い意味合いを噛み締めながら、自分自身でも何かチャレンジする勇気ある姿勢で過ごしたいものです。結論として…革新とは何か?未来への問い掛け「しかし、本当に革新とは何なのでしょう?それはただ古きを捨て去って新しきを求めるだけなのでしょうか、それとも私たち自身という土壌から育った果実なのでしょう?」 ...

運命の日(ドイツ)の重要性と歴史的背景

「運命の日」とは、ドイツにおける重要な歴史的出来事が連続して起こった日を指し、その中でも特に1945年5月8日は、第二次世界大戦の終結を象徴する日として記憶されています。この日は、ナチス・ドイツが連合国に無条件降伏し、多くの人々が解放される瞬間でありました。それは単なる戦争の終わりではなく、新たな未来への第一歩でもあったのです。この日が持つ意味は計り知れません。過去数年間、恐怖と苦悩が蔓延していたヨーロッパ大陸で、人々はようやく自由を手に入れることができました。そして、この日の出来事は単なる政治的勝利だけではなく、多くの家族や友人との再会、希望と絶望を抱える人々の物語でもあるのです。静寂と歓喜:自由への扉その瞬間、人々はどんな思いだったのでしょうか。長い暗闇から明るい光へと導かれる感覚、それはまさに夜明け前の静寂から一気に歓喜へと変わる瞬間でした。「もう二度とこんな悲劇を繰り返さない」と誓った人々。その声が街中に響き渡り、「自由」が何よりも貴重であることを再認識させてくれました。混沌から生まれた希望この運命の日以前には、多くの困難な時代がありました。1933年から続いたナチス政権下では、数百万もの無実の市民が弾圧され、その影響は今なお色濃く残っています。「誰も見ていない場所で」のような言葉に代表されるような苦痛や悲しみ。その背後には無数の物語があります。それらすべてが、この一日に集約されたとも言えるでしょう。夜明け前…家族との再会1945年5月8日の朝、小雨模様だったベルリンでは、人々がお互いに抱き合い涙を流していました。「あなた、生きていたんだ!」という叫び声、それは簡単には忘れられないでしょう。この時期、多くの兵士たちも故郷へ戻り始め、自分たちが守ってきた者たちとの再会シーンがあります。しかし、一方で失われたものも多かったことも忘れてはいけません。街角で交わされた約束伝説的とも言えるこの日は、ただ戦争によって引き裂かれた絆だけではなく、新しい未来への約束とも言えます。「私たちは絶対に許さない」という意志、それこそが平和への原動力となりました。街角で交わされた約束や涙ながら強調された「平和」の意味、その根底には多様性や共生という価値観があります。振り返れば…記憶として残る日"運命の日"とは何か?それぞれ異なる背景を持つ人々によって捉え方も変わります。しかし、確かなことは、この日は彼らすべてに共通する思いや願望を象徴しているということです。夢見る子供たち…未来への期待"あの日以来私たちは自由になった""夢見る子供たち" その笑顔にも隠されたいろんな感情、それこそ未来へ向けて羽ばたこうとしている希望そのものです。第二次世界大戦後、生まれて初めて見上げる青空。それまで暗闇しか知らなかった彼らですが、この日はそうした光景すべてを見る機会でもありました。その思い出帳には、「自由」という文字しか残っていませんでした。そして今…新しい現実として"過去から学ぶ" それこそ運命の日以降私達全員にも与えられている使命でもあります。この日以降、日本とは異なる方法で進化した西ドイツ及び東ドイツ。そのストーリー同士はいまだ繋ぎ合わせる必要があります。また文化面にも反映されています。しかし近づいている現実なのだと思います。"永遠" というテーマについて考えてみてもよろしいかもしれませんね。さらに私達自身内面的にも向き合う契機となります。"果敢な行動" と "隠遁生活” の狭間で揺れる自分自身という存在、それ自体不確定要素ですがそこにも可能性感じざる得ない今日この頃。ただフリーダム=幸せなのか?それについて皆さんどう考えてますか?想像以上になるべく高みに登頂するため努力する意義とは何なのだろう...?...

換気の日の重要性と実践方法

日本における「換気の日」は、毎年6月8日に設定されており、快適で健康的な生活環境を維持するための意義深い日です。この日は、室内空気の質を改善し、換気の重要性を再認識することを目的としています。特に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、室内空間における換気が注目され、その必要性が強調されています。歴史的には、日本は四季折々の自然環境によって影響を受けやすく、人々は古くから風通しの良い家づくりや生活習慣を大切にしてきました。特に冬場には暖房器具が普及したことで、それらから発生する一酸化炭素や湿気による健康被害が問題視され、換気が欠かせない要素となりました。また、戦後の高度経済成長期には、多くの家庭やオフィスビルでエアコンが普及しました。その結果、人々は外部との接触を減らす傾向になり、新鮮な空気の供給がおろそかになることも多かったと言われています。風通し:暮らしへの贈り物ある日の早朝、小さな町に住むAさんは、自宅で静かな時間を過ごしていました。外では小鳥たちがさえずり、日の光がカーテン越しに差し込んできました。しかし、その瞬間彼女は感じました。「今日も窓を開けずにはいられない」と。まさにその瞬間、新鮮な空気と共に夏草の香りや朝露の冷たい感触が彼女の心を癒しました。子供たちと学ぶ換気Aさんは自分自身だけではなく、小学生になる娘にもこの大切さを教えようと思いました。「ねぇ、お父さん!どうして窓を開けることが大事なの?」と聞かれた時、その質問への答え方に少し悩みました。それでも、「外から新しい空気が入ってくることで、お家全体も元気になるんだよ」と笑顔で応えるAさん。その言葉通り、本当に窓から流れ込む爽やかな風は、心地よい解放感と共につながっていました。地域社会とのつながりさらに地域でも、この「換気の日」を利用してイベントなども開催されています。例えば、防災活動として地域一丸となって集合住宅等で一斉点検したり、高齢者向けには簡単な家庭用エアコンフィルター掃除講座なども行われています。これによって、新鮮な空間作りだけではなく、人々同士のお互いへの理解・助け合いも深まります。時代背景と現代的課題2020年以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中で広まりました。この影響下では私たちは自宅時間も増え、「閉じ込められた」ような印象すら抱くこともしばしばでした。しかし、この試練こそ私たちに自然界との調和、生き生きした環境づくりについて再考する機会となりました。そして、それこそ「換気の日」の真髄でもあると思うわけです。哲学的問い:健康とは何か?しかし、本当に健康とは何なのでしょう?それはただ身体的状態だけなのでしょうか、それとも心まで満たすものなのでしょうか?日常生活の中でこそ見出せるこの「健康」の定義について、一緒になって考えてみませんか?...

119番の日:日本の消防と応急処置の重要性を考える

119番の日は、日本において火災や救急、災害時に使用される緊急通報番号「119」を記念する日です。この日は毎年11月9日に定められており、火災や救急事態が発生した際に迅速な対応を促進することを目的としています。119番の日は、1970年に制定されたもので、日本全国で火災や救急対応の意識を高めるためのキャンペーンが行われています。この日の背景には、日本が直面してきた多くの自然災害や都市の火災があります。特に歴史的には、1945年の東京大空襲など、多くの人命が失われた出来事がありました。このような悲劇から得た教訓は、人々がいかに早く適切な助けを求められるかということへの理解を深め、その重要性を再確認させました。焰と水:危険から命へ119番の日は、まさに焰と水との対峙です。炎は私たちの生活に温もりをもたらす一方で、その危険性も秘めています。そして、水はその炎から私たちを守ってくれる存在。しかし、その瞬間、誰もが息を飲んだ瞬間があります。ある日、夜明け前、大きな火事が発生し、街全体が真っ赤な光で染まった。その時、人々は電話機へ手を伸ばし、自らの安全だけでなく他者への助けも願ったことでしょう。歴史的背景:忘れえぬ教訓日本では古くから「火」は神聖視されてきました。しかし、その裏には火による悲劇的な出来事も多かったです。江戸時代には大規模な火事「江戸城大火」が何度も起こり、多くの人々が命を落としていきました。それ以来、人々は自衛策として消防団など地域密着型の防災組織を形成していきます。このような流れから、「119」という緊急通報番号へとつながりました。子供たちへの伝承:未来への道筋子供たちにとって、この119番の日は単なる数字ではありません。それは、大切な家族や友達、自分自身の安全について考える機会なのです。学校では避難訓練や消防士との交流など、様々なイベントがあります。その中で子供たちは消火器について学び、自分自身で何か問題がおこった時どうすればよいか考える時間でもあります。月明かり下で織り成す絆月明かり下- 静かな夜にも、不安や恐怖心で眠れない人々がいます。しかし、それこそまさしく困難とは仲良しになるチャンスとも言えます。一緒になって声援し合うことで、生まれる絆があります。その日、この特別なお祝いとして各地では防災訓練イベントだけではなく、防犯パトロール活動など地域コミュニティーとの協力関係も深まります。また、お互い助け合う精神、新しい友情、新しい出会い…それぞれ小さながらも心温まる物語となります。意識改革:響き渡るメッセージ- そしてまた新しい日常へ…- COVID-19という未曾有の試練とも重なるこの数年間、多くのお店や企業でも感染症対策と共に防災意識向上活動・啓蒙活動にも力入れている場面を見るようになりました。「もしもの時」への備えというテーマについて話し合うこと自体、新しい生活様式として浸透しているようです。そしてその意識改革こそ1219番の日そのものなのだと思います。それぞれ個人レベルでも家庭内でも話題になることで、一層必要性への理解・実践につながっていますね!皆さん一緒になって、“助け合う” そんな世代交代できれば嬉しいですね! 哲学的問い:安全とは何だろう?"しかし、安全とは何だろう?ただ身近にある数字なのか、それとも心構えそのものなのか?"...

太陽暦採用記念日: 日本の歴史とその意義を探る

日本において、太陽暦採用記念日は1873年に導入された新しいカレンダーシステムを祝う重要な日です。この日は、明治政府がそれまでの旧暦(太陰暦)から西洋の太陽暦(グレゴリオ暦)への移行を決定したことを記念しています。国際的な連携や近代化を目指す中で、日本はこの改革を通じて国内外との時間的整合性を図ることになりました。これは単なるカレンダーの変更ではなく、国家としての新たなアイデンティティと未来への希望が込められた象徴的な出来事でした。時空を超える革新:月から太陽へこの日の背後には、数世代にわたり続いた日本の文化と習慣がありました。旧暦は自然と密接に結びついていました。しかし、世界は急速に変わりつつあり、西洋諸国との交易や外交が進む中で、日本もまたその波に乗らざるを得なくなったのです。その瞬間、多くの人々が「これまでとは違う、新しい何か」が始まる予感を感じたことでしょう。まるで春風が冷たい冬から温かい夏へと変わっていくようでした。夜明け前…歴史的選択1868年、日本では明治維新という大きな変革が起こりました。この歴史的背景には、多くの人々による努力や葛藤があります。その時期、西洋列強国との関係構築は急務となり、西洋諸国では既に広く使われていた太陽暦がその解決策として浮上したわけです。政府はまず教育機関や行政機関などで実験的に導入し、その結果、民間にも徐々に普及していったと言われています。このプロセスには恐れや戸惑いもあったでしょう。しかし、それでも彼らは未来へ向かうため、この道を選んだのでした。子供の思い出帳:日常生活への影響太陽暦採用後、日本人の日常生活も大きく変わりました。季節感や伝統行事の日付も変更され、人々は新たなリズムで生活するようになったのです。「花見」と「桜祭り」は春特有のお祝いですが、それらの日付が固定されたことで全国各地で同じタイミングで楽しむことができました。そして、その時期になると街中には赤色やピンク色のお花見スポットへ向かう人々の姿があります。それぞれ心踊らせながら持参したお弁当片手に、「あぁ、またこの季節になったんだ!」と嬉しそうにつぶやいている光景はいまだに心温まります。潮流とは何か?社会への影響さらに、この改革によって日本社会全体にも様々な影響が及びました。商業活動も活発になり、市場経済は一層成長しました。また、新しいカレンダーによって農業活動とも整合性が生まれ、生産性向上につながります。そして、その成果として次第に多くの商品流通網も確立されてゆきます。「晴天続きの日曜日」という言葉から連想される明るさは、この改革によって得られる安定感とも言えます。それほどまでに彼らの日常生活やビジネスシーンには大きな転換点だったでしょう。私たちの現在:過去から未来への橋渡し現在でも日本では毎年4月1日にこの記念日を祝うイベントなどがあります。当日は学校などでも特別授業として「時間について」学ぶ機会など設けられており、「太陽」の恩恵について考える場となっています。その瞬間、生徒たち一人ひとりはいろんな疑問を持ち始めます。「どうしてこの日付なんだろう?」「昔とはどれほど違っているんだろう?」そんな思考こそ、新世代へのメッセージなのです。また、地域ごとの特色ある催し物も盛況です。「今」と「過去」を繋ぐ架け橋として、このイベントは確固たる存在意義があります。哲学的問い:時間とは何か?さて、私たちはここまで「太陽」と共存する道筋について振り返ってきました。しかし、一つ問い掛けたいと思います。「時間とは何なのか?」それぞれ異なる文化圏ごとにつくられてきた無数の日付があります。それでもなお、人々はそれぞれ意義深い経験・思考・感情と思い出しています。それ故こそ、新しい時代への期待感とも言えます。果たして私達一人一人にはどんな意味合いや重み付きを与えているのでしょう?ただ単なる数字なのか、それとも未来への指針なのか…。答え探しは永遠ですが、この記念日だけでも多面的視野から感じ取れるでしょう。...

出来事

2004年 - Firefox 1.0リリース。

2000年 - アメリカ合衆国ワシントンD.C.において、『全米日系米国人記念碑』の除幕式が執り行われる。

1994年 - ドイツ・ダルムシュタットの重イオン研究所で110番原子ダームスタチウムが発見される。

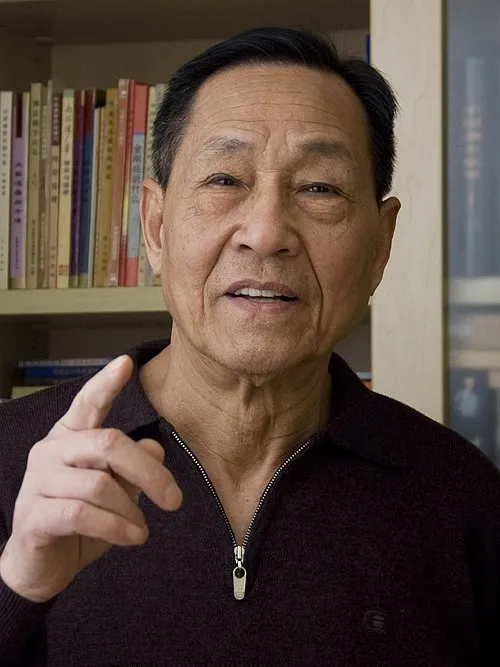

1989年 - 鄧小平が、最後のポストである中国共産党中央軍事委員会主席から引退。

1989年 - ベルリンの壁崩壊: 西ベルリンへの国境検問所が開放される。

1987年 - 東京ドーム建設のため、後楽園球場の解体を開始。

1985年 - 22歳のガルリ・カスパロフがアナトリー・カルポフを破り、史上最年少のチェスの世界チャンピオンとなる。

1974年 - 東京湾でLPG・石油タンカー「第十雄洋丸」が衝突炎上事故を起こす。(第十雄洋丸事件)

1967年 - 米軍が押収していた原爆記録映画が22年ぶりに日本に返還。

1967年 - 武満徹作曲の『ノヴェンバー・ステップス』がニューヨークで初演。

1967年 - NASAのサターンVロケットの初の発射実験として無人宇宙機「アポロ4号」が打ち上げ。

1965年 - 1965年北アメリカ大停電。

1964年 - 池田勇人首相が病気により辞任。第1次佐藤榮作内閣が発足し池田内閣の全閣僚を再任。

1963年 - 鶴見事故。横浜市鶴見区の東海道貨物線で貨物列車が脱線。東海道線上下線の旅客列車の多重衝突事故を引き起こし、死者161人。本事故と上記の事故は同日に発生し、両事故とも多数の犠牲者を出したことから、「血塗られた土曜日」「魔の土曜日」とも呼ばれた。

1963年 - 三井三池三川炭鉱炭じん爆発。死者458人。

1962年 - 廖承志と高碕達之助が「日中長期総合貿易に関する覚書」(LT貿易覚書)に調印。

1960年 - フォード・モーターの社長に、初めてフォード家以外の人物であるロバート・マクナマラが就任。

1954年 - 警視庁が御徒町の親善マーケットを一斉摘発。ヒロポンの密造、使用違反で2900人を検挙。

1953年 - カンボジアがフランスから独立。

誕生日

死亡

2023年 - ユハ・レイヴィスカ、建築家、デザイナー(* 1936年)

2022年 - ガル・コスタ、歌手(* 1945年)

2022年 - 鮑彤、政治家、元中華人民共和国中央委員(* 1932年)

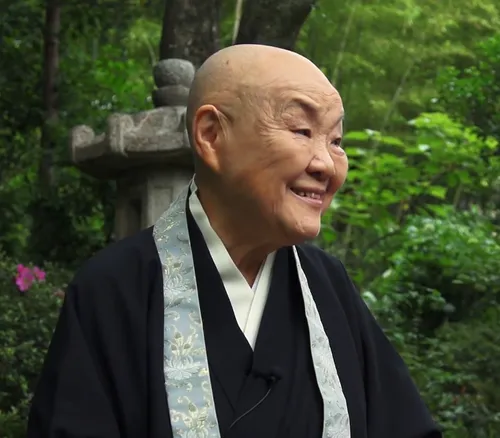

2021年 - 瀬戸内寂聴、小説家、僧侶(* 1922年)

2020年 - 坪井一宇、政治家(* 1939年)

2020年 - 金昌圭、元軍人、実業家、政治家(* 1920年)

2019年 - 桂三金、落語家(* 1971年)

2017年 - 瀬戸口勉、騎手、調教師(* 1936年)

2015年 - トミー・ハンソン、プロ野球選手(* 1986年)

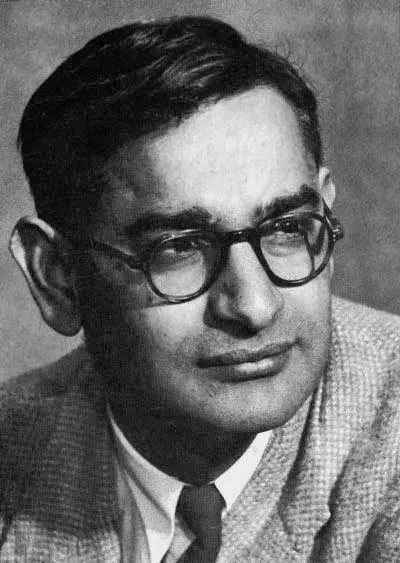

2011年 - ハー・ゴビンド・コラナ、分子生物学者、ノーベル生理学・医学賞受賞者(* 1922年)