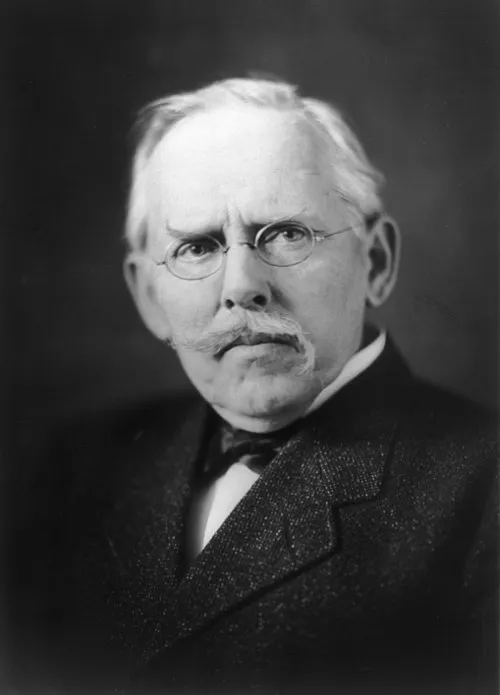

生年: 1849年

職業: フォトジャーナリスト

死亡年: 1914年

主な業績: 貧困層の生活を記録し、社会問題に光を当てた

年 ジェイコブ・リースフォトジャーナリスト 年

彼の名前は貧困と闘う勇気の象徴として語り継がれている年デンマークの小さな町で生まれたジェイコブ・リースは幼少期から過酷な環境に身を置くことになったしかし移民としてアメリカに渡った後も彼の人生はさらなる試練を迎えることになる

彼がニューヨークに到着したときその街には夢と希望が溢れていたしかしそれと同時に貧困や犯罪社会的不平等が蔓延している現実もあったリースはこの混沌とした都市で多くの人が見落としている真実を目撃することになる多くの移民や労働者たちが厳しい生活環境に苦しむ姿を目の当たりにしそれらを記録する決意を固めた

それにもかかわらず初めてフォトジャーナリズムという分野に足を踏み入れた彼は一筋縄ではいかない道だった記者として成功するためには自らの視点だけではなく人の痛みや喜びを理解する必要があったからだ果敢にもリースはこの挑戦を受け入れ多くの著名な新聞社で働き始めるそして年貧困地区と呼ばれるスラム街について執筆した著書アメリカの日常生活でその名声は一気に広まることとなる

おそらくこの作品こそ彼自身が経験した苦悩や葛藤そして成功への渇望を反映していたその内容には多くの場合見過ごされてしまう社会的問題への深い洞察が盛り込まれており人に衝撃と共感を与えたそして皮肉なことにその書籍によって彼は富裕層だけではなく多数の社会運動家や改革者とのつながりも持つようになった

しかし彼自身もまた偏見や無理解との戦いから逃れることはできなかったそれでもなお自身が伝えたいメッセージつまり人間性とは何かを問い続ける姿勢こそが人へ影響力あるメッセージとなっていったのであるそれゆえアメリカの日常生活という作品によって明かされた真実は日本語版でも広まり続けている

年代その写真と言葉で築いた地位から発信されたメッセージには本質的な力強さとともに脆弱さもあったしかしながらこの活動によって生まれた改革運動のおかげで多くの場合立ち去るしかないと思われていた人にも新しい希望が生まれる兆しを見るようになってきたこのような活動への支持こそがおそらくリース自身へ勇気与えるものとなり生涯通じてその信念を曲げることなく進んで行けた要因だったと言えるだろう

年代初頭まで続いた活動によって高名なジャーナリストとしてだけではなく人権擁護者としても名声確立していった一方で皮肉にも大正デモクラシーという潮流から外れ自身の日常生活特に家庭内でも様な苦悩との対峙も求められる時代へ突入して行こうともしていたこの矛盾した状況下でもなおリースならび各地へ赴いて取材し続けその成果物について真摯的考察して見る努力など一切妥協せず進んできただろう

年月日この世から姿を消す前日まで活発的活動家だったジェイコブ・リースしかしその死後その名声はいまだ消えてはいない不幸にも長寿とは言えぬ人生だったもののおそらく次世代への影響という観点から見るべき要素こそ今日まで引き継ぎ向上し続けいている証左だろう現代でも多く人によって忘れ去られるどころか新しい価値観形成へ寄与するとともに再評価され続けている事実だ

今日多様性尊重されつつあるこの社会でも不平等問題存在しそれゆえ新しいアイコン誕生する時期余地持ち合わせても良かったそれゆえ皮肉にも死後百年以上経とうとも今なお人権運動家フェミニストなど多岐万遍ヒューマン・ライツに関心持ちな方など大勢居ればこその意味合いや価値戻され何度となれば意義問われ続いて見落とす事無かろうただ単なる偉人賛美以上意味あたり思考すれば更なる視野拡大及ぶ可能性への誘因考慮意識できただろう