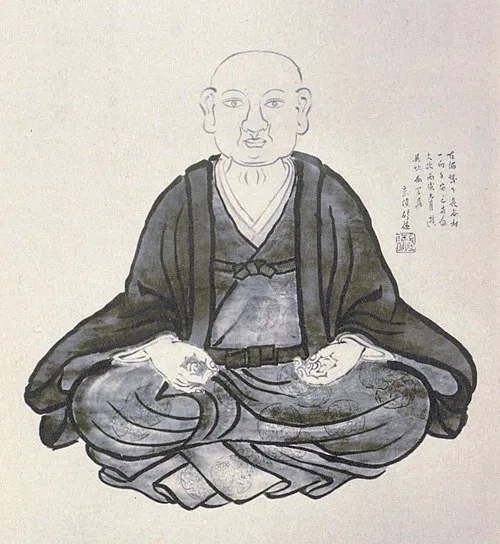

生年: 1805年(文化2年)4月5日

名前: 市橋長発

役職: 第8代近江国仁正寺藩主

没年: 1822年

年文化年月日 市橋長発第代近江国仁正寺藩主 年

文化年月日近江国の仁正寺藩で市橋長発が誕生した彼は生まれた時から藩主という重責を担う運命にあったしかしその誕生は単なる地位の継承ではなく地域の歴史と文化に深く関わる物語の始まりだった

市橋家は代仁正寺藩を治めてきた名家でありその血筋には数多くの武士や知恵者がいた彼の父もまた藩主として国を守っていたがそれにもかかわらず若い長発には平穏な日など存在しなかった彼は幼少期からさまざまな政治的陰謀や家族内の権力争いに巻き込まれ自らの立ち位置を理解するために多くの苦悩を経験した

若干歳で藩主となった長発は急速に迫る責任感とプレッシャーに晒されることになる皮肉なことに彼が即位した年には不穏な政治状況が続いていたそのため市橋家内ではさまざまな意見や策略が渦巻き一部の忠臣たちは彼を支える一方で他方では裏切り者も存在していた

その後も彼は成長し続け多くの重要政策を実施するようになったある時期には農業改革に取り組み領民たちとの信頼関係を築こうと努力していたしかしそれにもかかわらずその試みは簡単ではなく多くの場合反発や抵抗に直面したそれでも諦めない姿勢は多くの人から評価されていたと言われている

特筆すべき点として長発は外交政策にも積極的だったようだ当時日本全体が外敵との接触によって揺れている中市橋氏として外部との連携を模索していたこの行動について一部歴史家たちは近江国として独自路線を歩もうとした試みと評価しているしかしその思惑とは裏腹に反感も買いその結果さえ影響力低下につながることになった

年市橋長発は亡くなるその死去によって仁正寺藩政局面には新しい風が吹き込むことになるその後継者となった息子たちによって新たな時代へと進んでいったものだしかしながらその理念や政策はいまだ語り草となりこの地域住民だけでなく日本全体への影響力も持つ結果となるこのように見ても市橋長発という人物こそが未来への架け橋だったとも言えるだろう

今から年以上経過した現在でも市橋氏ゆかりの地へ訪れる観光客や研究者たちは少なくない仁正寺の名声はいまだ健在でありその名所巡りなども盛況だそして現代日本社会でもなお人はこの悲劇的かつ崇高なるリーダーシップについて語り継ぎひとりひとりがどれほど歴史的役割を担っているか再認識する機会となっているこのような視点から見ることで市橋長発という人物像も新しい解釈へと導かれているのである