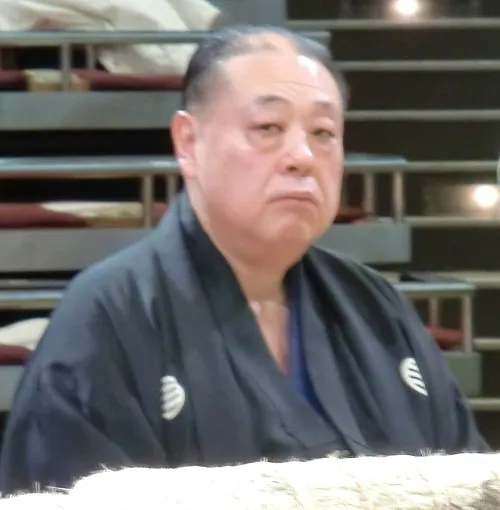

生年月日: 1958年

名前: 石兼公博

職業: 最高裁判所判事

年 石兼公博最高裁判所判事

年静岡県の小さな町で生まれた石兼公博彼は幼少期から法律に対する興味を抱いていたしかしその背景には父親の影響があったと言われている父は地元の弁護士であり石兼少年にとって法廷は一種の神秘的な世界だったそのため学校での成績は常にトップクラスであり進学先も法律学部が視野に入っていた

大学ではその才能を遺憾なく発揮し特に民法と憲法への深い理解を示したそれにもかかわらず彼が特筆すべきキャリアの第一歩を踏み出したのは新卒として司法試験を合格した後だった皮肉なことに多くの仲間が大手法律事務所へ就職する中で石兼は地方裁判所へ赴任することになったその選択肢には反発もあっただろうが自ら裁判官として人の生活に直接関与できる機会を選んだことには意味があった

裁判官として数年働く中で彼は多くの著名な事件や複雑な訴訟に直面したそれらの日は決して容易ではなく多くの場合ストレスや不安と向き合わざるを得なかったしかしその経験こそが彼を鍛え上げたのである記録によると正義とは何かという問いについて深く考える機会が増えそれが後最高裁判所への道を開く要因となった

そして年運命的とも言える年彼は最高裁判所判事として任命されるこの時点では日本全体から注目されていた存在となっていた特に労働法や人権問題への積極的な取り組みから多くの国民から支持されるようになったのであるしかしながらこの名声には裏側もあった反対意見も多く自身の信念との板挟みに悩む日だったとも考えられる

議論となるケーススタディーでも知られるようになりときにはマスメディアにも取り上げられた新しい法律解釈を提示することで国民との距離感も縮めていこうとした石兼ただしその立場ゆえ公正さを保つ難しさも感じていたかもしれない一方で人権擁護活動家からもっと声を上げてほしいと求められることもしばしばだったこの矛盾した状況下でも冷静さを失わず自身の判断基準によって判断していく姿勢には多くの日注目された

おそらく最も象徴的なのは年大規模デモにつながる重要な判断だろう安全保障関連法案が話題となっている中で出された意見書この文書では憲法第条との整合性について言及し多様性ある社会構築への期待感も示されたただこの動き自体には賛否両論ありそれぞれ異なる立場から厳しい批評にもさらされたことであろうそれにもかかわらず彼自身は自分自身信じる道を貫いて行動していた様子だ

その後も数年間高度経済成長期以降続いてきた日本社会特有の諸問題例えば高齢化社会や移民問題などについて積極的な発言や提言を行い続けた皮肉にもこの時期日本国内外問わず様なお祭り騒ぎとなりながら政治的課題解決へ向けた努力だけではなく人権意識醸成という視点でも役割を果たそうと奮闘しているようだった

しかし悲劇的なのは年それまで全国各地で活動してきた影響力ある人物として知られていた石兼公博が突然この世を去ったことであるその死によって日本社会全体はいまだ混乱状態に陥り人権擁護活動家や若手弁護士などから感謝と惜別の声が多数寄せられたまた同時に一部メディアではこれまで以上に彼の記事・著作物によって新しい世代へ継承すべきと称賛されてもいる

今日でも石兼氏への思いや業績について語り継ぐことこそ日本社会全体が目指すべき未来像とも言えるかもしれないそして今後どんな形でも改革・革新者として記憶され続けていくだろうそれこそ私たち一人ひとりにも課せられた責任だからこそ大切なのである