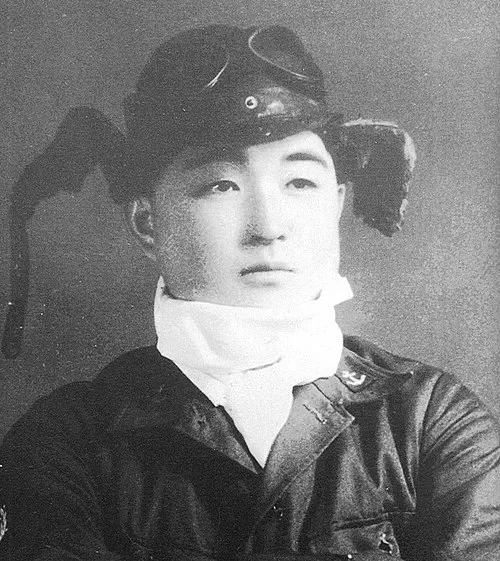

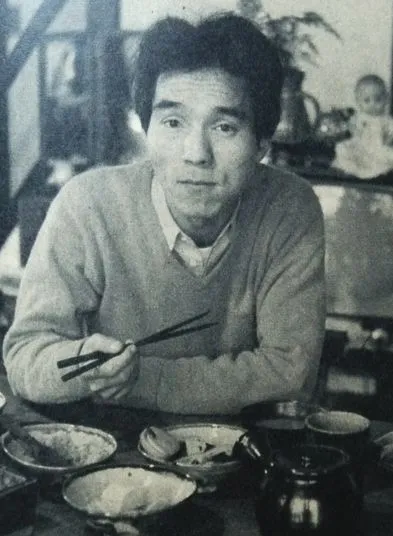

名前: 井上隆明

職業: 文芸評論家

生年: 1930年

活動開始年: 2021年

井上隆明 文芸評論家としての道程

井上隆明は年に日本の文化と文学が大きな変革を迎えようとしていた時代に生まれたしかし彼の人生は単なる年号で語れるものではない彼の誕生は戦後の混乱期と日本文学が新たな方向性を模索する中で多くの波乱を含んでいた

青年期には彼自身が文学に目覚める瞬間があったおそらくそれは代半ば頃だっただろう古典文学から現代作品まで幅広く読み漁りその中から自らの文芸観を形成していっただがその頃彼はすでに将来の文芸評論家としての道を歩み始めていたわけではなかった

大学進学後彼は文芸評論という世界への扉を開けることになるここで出会った教授や仲間たちは彼に多大な影響を与えたしかしながら学生生活も順風満帆とは言えず一時期は学業よりも喫煙や音楽活動に没頭してしまうこともあったそれにもかかわらずその経験こそが後彼自身の批評スタイルや視点形成に繋がっていくのである

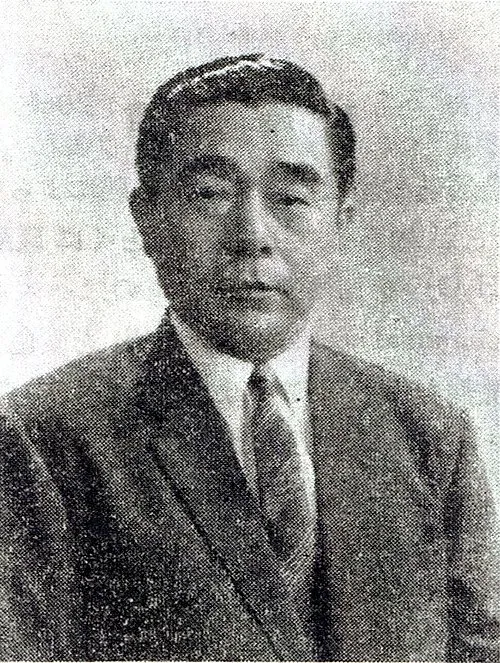

キャリア初期と批評家としての出発

卒業後しばらくしてから本格的な文筆活動を開始した井上氏しかしこの選択肢は決して安易ではなく多くの困難と向き合うことになった初めて書いた文章は評価されず多くの場合却下されたそれにもかかわらず皮肉なことにその挫折こそが彼にさらなる挑戦意欲を与えたと言える

実際にはその苦労のおかげで自己反省や自己分析が進み自身独自の文体と批評眼を磨いていったその結果現代日本文学というテーマについて執筆した記事が注目され一躍名声を得るきっかけとなるしかしながらこの成功には常に陰りも伴っており著名になることで自由度が失われると感じていたとも伝えられている

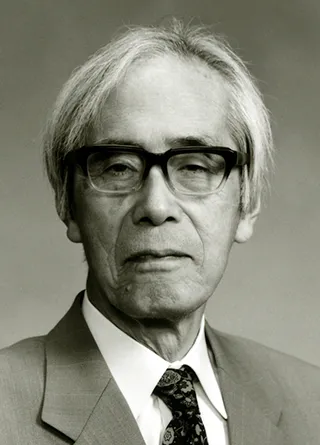

全盛期と確立された地位

年代から年代初頭日本文学界では井上隆明という名前が知られるようになっていったこの時期多数の記事や書籍によって日本文学への貢献度はいっそう高まり新世代作家との対話も重視されるようになった作家と読者の橋渡し役として位置づけられつつありそれによって自身のみならず日本文学全体への影響力も増す結果となった

しかしながらそれでもなお議論すべきポイントはいくつかあった一部から商業主義的と非難されたり自身との相違点について異論も巻き起こすこともしばしばだったこうした背景には本物と偽物について考える深い哲学的思索何より自分自身との対話があったと思われるそしておそらくこの反発心こそ人間味溢れる批評家像へつながる一因となっていたのである

晩年及びその遺産

晩年になるにつれて井上氏はいわゆる老舗の批評家として認識され続けているそして年この著名人はいよいよその最後の日へ向かう過程となりますこの時期までにも数多くの記事やエッセイを書き続け新しい才能への支援活動などでも存在感を放ち続けていたまた一方で老齢による健康問題とも闘いつつありましたそれにも関わらず大衆的評価とは裏腹に自身内面との葛藤もまた続いていることでしょう

死去後の文化的影響

人について考える際トレンドという言葉だけでは測れない深さがありますそれにも関わらず年以降多くの場合井上隆明氏の記事や著作物を見る機会は増加しています未完に近い形で残された思想や感情それこそ今でも次世代作家たちへインスピレーション源として作用している可能性がありますまた同時に一部ファンから好意的評価とは裏腹に厳しい視線も浴びせ続けていますただ本当ならもっと若者層へのアプローチ方法など工夫できたかもしれませんね