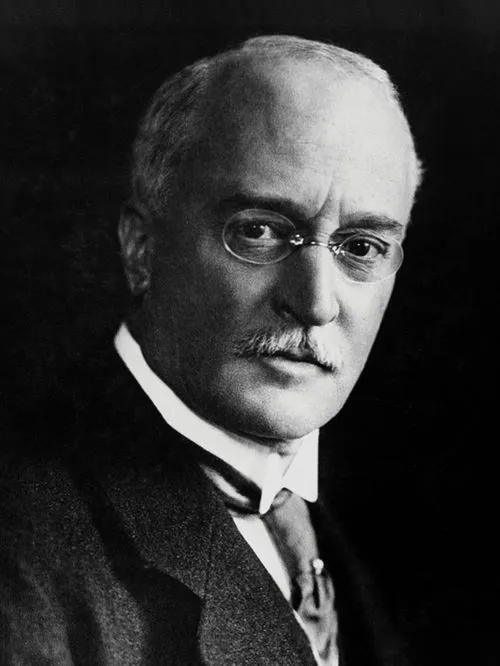

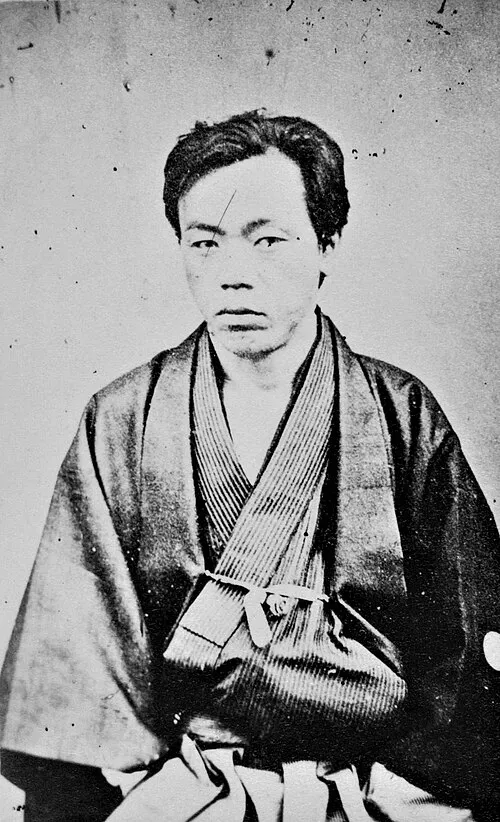

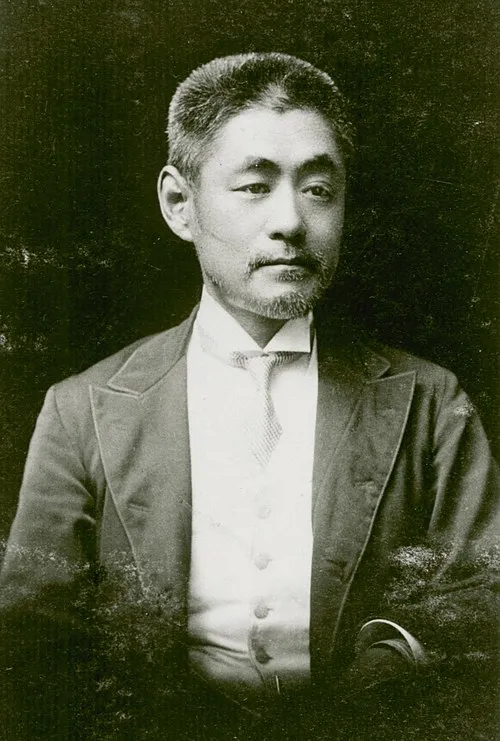

生年月日: 1858年2月4日

没年月日: 1919年

職業: 仏教哲学者、教育家

時代: 明治時代

年安政年月日 井上円了仏教哲学者教育家 年

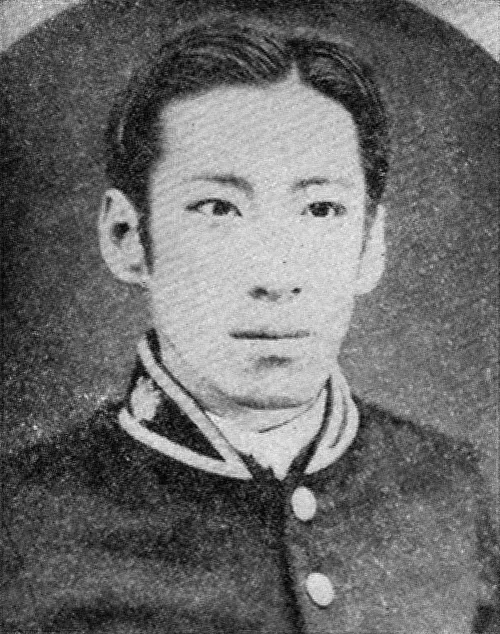

年静かな山村に生まれた井上円了はその誕生が未来の教育界に革命をもたらす人物となることを誰が予見しただろうかしかし彼の人生はただの教養人のそれではなかった若き日の円了は知識への渇望と共に仏教の奥深さを探求し始めたその道程で彼は単なる哲学者としてではなく教育者としても名を馳せていくことになる

彼が教育に目覚めた背景には日本が明治維新によって大きく変革する時代があった西洋思想と伝統的な日本文化が交錯する中で円了は新しい時代の教育システムを構築する必要性を感じ取った皮肉なことにこのような転換期には多くの人が過去への執着から抜け出せずにいたそれにもかかわらず彼は前向きな視点から新しい価値観を受け入れようとした

井上円了は年仏教大学を設立し日本初の仏教系高等教育機関としてスタートさせるこの決断は多くの賛同者だけでなく反発も招いた特に保守的な宗教団体から本来あるべき仏教とは何かという疑問が投げかけられたしかしおそらく円了自身もこの挑戦には自信と不安が入り混じっていたことだろうそんな中でも彼は真理追求こそ教育だという信念を貫いていった

その後一連の講演や著作活動によって彼はいっそう名声を高めていくしかしそれにもかかわらず社会から受ける批判や孤独感にも苦しんだと思われる特に若い世代との接点作りには常に苦心しており新しい思想と古き良きものの狭間で葛藤していたと言われている

年井上円了という名前は歴史書には残されることになったその死去後多くの追悼文や評伝が発表されたがその中でも特筆すべきなのは現代人への警鐘だった議論の余地こそあるものの思考停止は決して許されないというメッセージだったそしてそれ以来年以上経った今でも多様性や個人として生きる力強さについて語り継ぐ声があります

今日まで続くその影響力例えば新しい教育方針やカリキュラム開発などこれらはいずれも円了氏のお陰とも言える一方で現代社会では自己啓発や哲学が流行し自分自身を見つめ直すため様な手法へとアクセスできるようになっているしかしながらこの現象を見る限り人のおそらく根底には未解決な課題自己理解と他者理解とのバランスが存在している気配も感じ取れるこの点について議論する際大正時代から今日まで続いている思想家・教育者たちとの対話も欠かせないだろう

確実なのは井上円了という人物こそ自身だけでなく他者にも影響与え続けている存在なのだそしてその遺産とも言える価値観生徒一人一人との対話への重視これこそ我現代人へ送られた大切なメッセージなのではないか