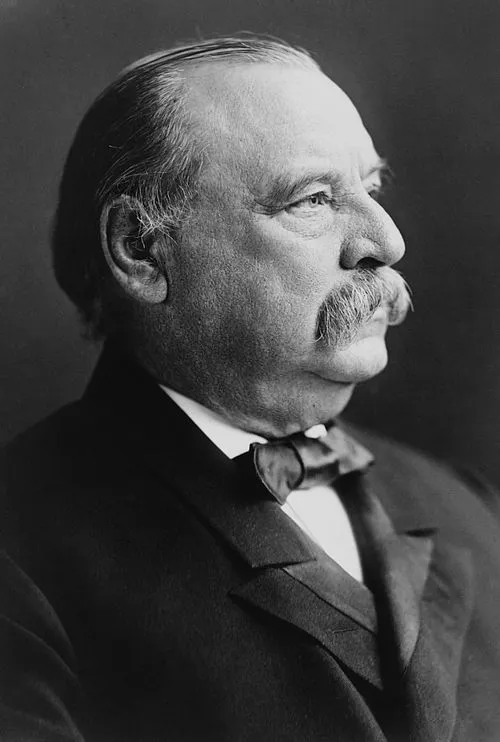

生年月日: 1851年(嘉永4年2月16日)

死亡年: 1927年

氏名: 柳生俊益

役職: 第13代柳生藩主・子爵

柳生俊益武士の血を引く子爵の物語

年静かな春の日江戸時代の日本に一人の男が誕生した彼の名は柳生俊益この瞬間彼は単なる赤ん坊ではなく歴史的な運命を背負った存在となった柳生家は古くから続く武士の家系でありその名は剣術と武道において数の伝説を持っていたしかしそれにもかかわらず彼が果たすべき役割や運命は予測できないものであった

若き俊益は多感な青春期を迎えるとともにその家柄にふさわしい教育を受けることとなる侍として求められる教養や技術さらには哲学的な思索まで彼の周囲には常に武士として成長するための影響があったしかし皮肉なことに西洋列強による圧力が高まる中日本全体が変革を求められていた幕末という激動の時代その波乱万丈な運命が彼自身にも影響を及ぼし始めた

年日本全土で明治維新という大きな変革が起こったそれまでとは異なる新たな国家像が浮かび上がり従来の封建制度への疑問も叫ばれ始めていた俊益もまたこの流れから逃れることはできず自身の立場について悩む日を送っていたおそらく自分には何か特別な使命があると心密かに感じていたもののそれが何であるか明確ではないままだった

その後年になってようやく大きな転機を迎える先代藩主から継承された地位第代柳生藩主として正式に任命されるこの瞬間おそらく彼自身も胸中で熱い想いと不安感が交錯していただろう藩主として権力と責任を背負う一方で新しい時代への適応という重圧も感じていたしかしながら歴史的背景や政治情勢への理解なしにはこの重責を果たすことなど到底できないそう考え始めた矢先だった

その後数年間新政府との関係構築や地域社会との連携強化に尽力することで知られるようになる一方で西洋文化と日本文化との融合について多く考えさせられた結果どうすれば自分自身もこの変化について行けるだろうかという疑問から解放されない日だったただしこの過程で得た経験と思索こそ今後自己成長につながる基盤となっていくことになるそして彼は最終的に年までその職務を全うした

政治活動だけではなく文化面でも積極的だった俊益そのため多様性ある意見交換や思想形成にも寄与したその一環として近代教育制度への移行推進にも関与し多くの若者へ向けた未来志向的な取り組みも行っていたおそらくこれは私自身だけではなくこの土地全体への投資でもあると感じつつ自信と共に前進していたしかしそれでも不安定さは常につきまとい本当にこの選択肢しかないだろうかという思いも抱えてしまった

年それぞれ異なる道筋を歩んできた人によって構成された社会へ向けて静かなる旅立ちの日しかし皮肉にもその死去から数十年後日本社会はいよいよ新しい局面へ進もうとしている最中だったそして今日多様性や国際交流など現代社会特有課題について考える度ご存知でしょうか まさしくこの俊益こそその礎となり得る象徴的人物と言えるだろう

実際新しい時代で必要となるリーダーシップとは何なのかその問い掛け自体がおそらく過去・現在・未来へ繋げ合わさり続けていることこそ意味深だと言えるこの人物のお陰で日本国内外双方から多角的視点によって再評価され続けているそして現代人ひいては次世代への刺激剤とも言える存在なのです