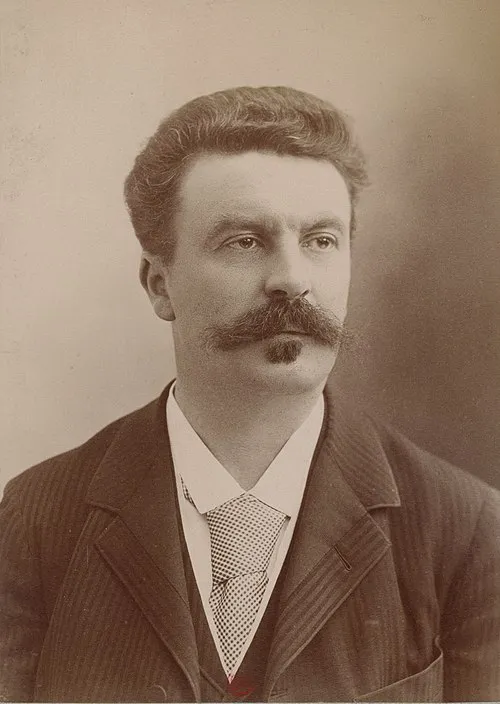

生年月日: 1854年(嘉永7年7月12日)

死去年月日: 1920年

名前: 稲垣長敬

役職: 第8代鳥羽藩主

年嘉永年月日 稲垣長敬第代鳥羽藩主 年

稲垣長敬は年嘉永年の夏鳥羽藩の地に誕生した彼の出生は幕末の動乱が日本を覆い尽くしている時代でありその小さな体に宿る運命はまるで激流に飲み込まれるようなものだった彼が成長するにつれ日本は急速に変化し続けていた家族や社会から受け継いだ武士としての教養や価値観が彼を未来へと導く羅針盤となるしかしそれにもかかわらず若き日の長敬には幾多の試練が待ち受けていた年大政奉還によって幕府が終焉を迎えた瞬間彼はまだ歳だったこの歴史的事件は日本全土に混乱をもたらし多くの藩主たちが自らの立場を再評価せざるを得なくなったその混沌とした時代背景の中で長敬は静かなる覚悟を抱えていたことであろう年日本政府は藩制廃止という大改革に着手したこの頃にはすでに少しずつ出世街道を歩んでいた長敬だがそれでも新しい政治体制への適応には困難も伴ったおそらくその過程で彼自身も心中複雑な思いを抱えたことだろうこれまで何世代にもわたり続いてきた家柄や伝統とは一体何なのかと自問自答する日それこそが未来への模索だったかもしれない年代になると稲垣家の新しい時代への挑戦として明治政府との関係構築や地域振興活動などにも力を注ぐようになったしかしながらこの行動はいまだ根強い封建制度から抜け出すためには不十分だったそれでも皮肉なことにこの努力こそが後評価される礎となったのであるその中で彼自身も周囲との摩擦や対立と向き合いながら自身の信念と理想を貫こうとしていた様子もうかがえるまた長敬は多様な文化交流にも積極的だったと言われている例えば西洋文化や技術への関心から自ら進んで学び舎へ足繁く通ったという話もあるその姿勢から考えるにおそらく若者たちへ未来志向のメッセージを送りたいという思いもあっただろうそして年には第代鳥羽藩主として正式に就任すると新しい視点から地域発展へ寄与する方針へ転換したのであるここまで来れば一見順調とも思えるキャリアしかしその裏側では様な葛藤と努力の日があったことも忘れてはいけない当時の日本では地方分権化という流れが強まり一方では国民意識というものも台頭してきたそしてその中でどう立ち位置を確保するかこれは決して簡単ではない選択肢だったと言える年月日稲垣長敬はその生涯を閉じたこの時その年間という人生には数多くの波瀾万丈な出来事や挑戦・勝利・失敗さまざまな経験が詰め込まれていたことであろうしかし彼のお陰で鳥羽藩及びその周辺地域には新しい価値観や社会貢献活動など多大なる影響力残すこととなりそれゆえ今なお語り継ばれる存在となっているそして彼逝去から年以上経つ今日でもその遺産について語り合う人がおり名君と称賛され続けている背景には一種独特且つ魅力的な人間性があります皮肉なのは人類全体として未解決問題ばかり溢れる現在このようなお先祖様達によって築かれた歴史的背景こそ新しい解決策模索への参考になるということでしょうまた最近では上でも稲垣長敬というハッシュタグ付き投稿を見る機会増えており人がお互い知恵絞って問題解決策提案するため盛況ぶりですこの現象或る意味では古き良き伝統持ちながら新しい波作ろうとしている姿勢それこそ今なら納得できるアプローチかなと思います