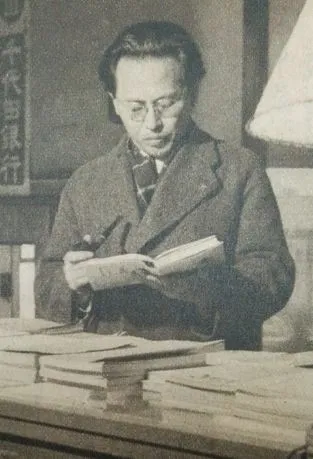

名前: 今和次郎

職業: 民俗学者

生年: 1888年

死亡年: 1973年

年 今和次郎民俗学者 年

年和次郎は山梨県にある小さな村で生を受けた彼の幼少期は自然と共に過ごすことが多く周囲の伝説や民間信仰に興味を抱くようになったおそらくその影響が彼の人生の道筋を決定づけることになるとは当時の彼には知る由もなかっただろうしかし彼が成長するにつれてその好奇心は学問への情熱へと変わり始めた

若い頃から多くの古典文学や民話に親しんだ和次郎は大学で日本文学を学びその中で民俗学という新しい分野に出会う民俗学とは人の日常生活や文化を研究する学問でありそれまで知られていなかった日本各地の伝承や風習について探求する道が開かれたしかしこの分野に進む決断は容易ではなかった周囲からはそんなものには意味がないと冷たい視線も向けられた

それにもかかわらず彼は自ら選んだ道を歩み続けることになる年代初頭日本民俗学会の設立メンバーとして活動し始め多くのフィールドワークによって地方文化を研究した地方へ足を運び村人たちと交流しながら得られた知識は他では得難い宝物だったこの頃からおそらく彼自身も意識していた通り日本文化への愛情と理解が深まっていった

皮肉なことに彼が本格的に注目されるようになったのは日本が戦争へ向かう緊迫した時代背景だったそれでもなお自身の信念として文化こそ人間同士を結ぶものと語り続けていたこの言葉には本来持つべき人との絆や共感への願望が込められていたそれゆえか戦後には急速に復興する日本社会で再評価されるようになった

年代には大規模な調査プロジェクトにも関与し多様性あふれる地域文化について多くの記事を書いたその中でも特筆すべきなのは日本民俗誌として編纂された資料集だこの作品群では日本各地で行われている祭りや行事について詳細な記述がされておりそれによって多くの国民へその魅力を発信したその結果多くの若者たちもまた自身と同じように民族的ルーツや地域文化への興味を持つようになった可能性が高い

そして年生涯現役として研究活動を続けていた和次郎だったがこの年齢になってもなお新しい発見への情熱は衰えない様子だったしかしその年夏の日差しよりも強烈な運命的瞬間惜しくもこの世との別れとなる出来事が待ち受けていたのであるそしてその死後数十年経った今でも日本社会にはまだ彼のおよぼした影響を見ることできるその遺産こそ暮らしの大切さであり人との繋がり方なのだ

現代社会では人とのコミュニケーション手段としてインターネットなど新しい技術ばかり注目されているしかしおそらく和次郎ならば実際に顔を合わせ人との交流から得るものこそ重要だと言うだろうそしてその言葉には重みがありますね今日でも日本各地で行われている伝統行事や祭りを見るにつれ私たちはその根底には和次郎によって形成された価値観があります地域文化こそ私たち自身そんな気持ちになる瞬間です