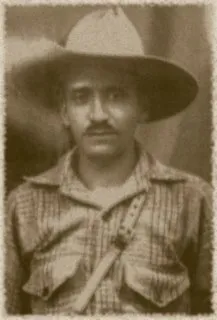

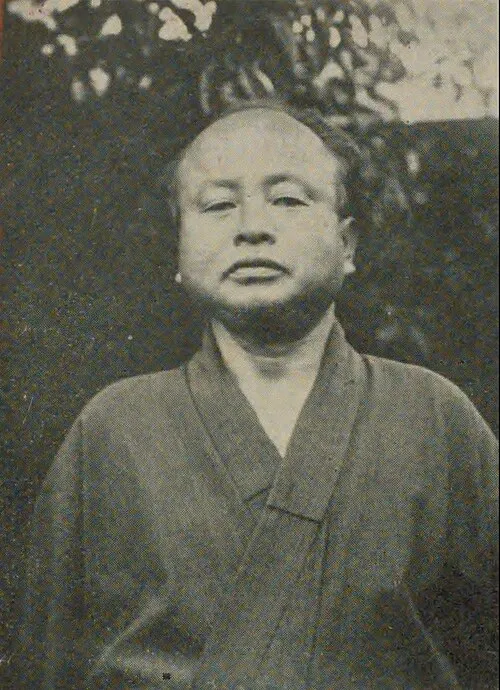

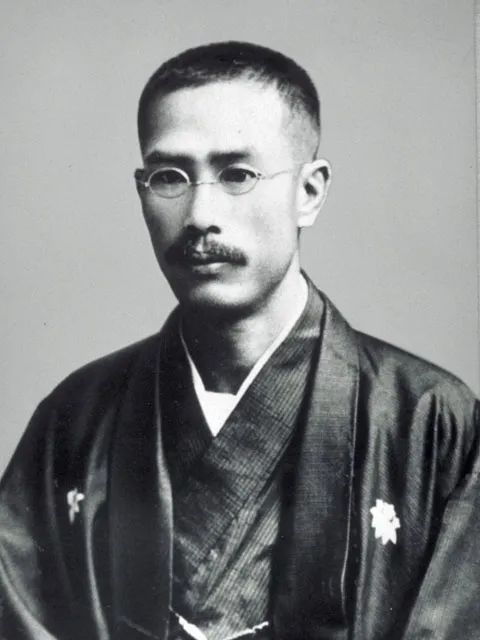

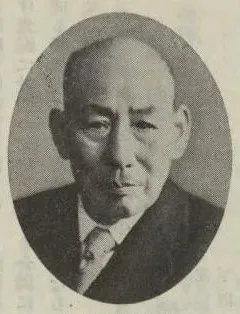

名前: 市川三升

職業: 歌舞伎役者

称号: 十代目市川團十郎

生年: 1882年

没年: 1956年

市川三升歌舞伎の未来を担った男

年その年日本の伝統芸能である歌舞伎において一つの時代が幕を閉じた若くして市川團十郎という名を受け継ぎ演技力と魅力で観客を魅了してきた市川三升その誕生は彼が果たすべき役割を暗示するかのようだった年に生まれた十代目市川團十郎は初代から続く名門の血筋を持ち常に新しい挑戦と革新を求めていた

しかし彼の人生は平坦な道ではなかった少年時代市川三升は父親から厳しい教育を受けながらも自身のスタイルや演技方法に悩んだと言われているこの葛藤こそが後に彼が独自の色合いを持つ役者へと成長する土壌となったのであろう

やがて彼は舞台デビューを果たしたしかしその瞬間も苦難との始まりだった多くの期待とプレッシャーが彼には重く圧し掛かっていたそれにもかかわらず市川三升は自身の実力以上とも思える大胆な役柄への挑戦によって次第にその名声は広まっていった

伝統と革新この二つの要素は市川三升が抱え続けるテーマでもあった古典的な作品への出演だけでなく新しい表現形式にも果敢に取り組むことで知られその姿勢には批判もあったしかし皮肉なことにそれこそが彼自身の個性やスタイルとして認知されるようになり多くのファンから支持されるようになったのである

おそらく市川三升最大の功績は歌舞伎界全体への影響と言えるだろう歌舞伎とは何かという問いに対し彼自身で答えを見出す過程でもあったそれゆえ年代以降日本社会全体が変化し始める中で多様性や国際化へ向けて開かれた視点も見逃せないポイントだ

悲劇的な別れ

年その年市川三升自身も多忙な日から解放されることなく活動していたそして突然訪れた運命の日病魔によって倒れてしまうこの出来事は多くのファンや同業者だけでなく日本文化全体にも衝撃となり次世代へのバトンタッチが叫ばれることとなったしかしそれでもなお彼には一切妥協せず新しい境地へ踏み込む姿勢が感じられていたためこの時期にはさまざまな試みや企画が進行中だったという

そして市川三升亡き後その名前だけではなく日本全国各地で演じられる作品群にも影響を見ることになる教え子たちによる再演や新作上演などその精神性はいまだ息づいているそれにもかかわらず多くの場合この偉大なる役者なしでは成り立たない部分も大きいしかし時折見せる笑顔それこそ彼方につながっているように感じさせる瞬間だ

現代との接点

今日でも市川三升という名声は日本全国どこでも聞かれるそしてその影響力は単なる過去のお話では終わらない特定の日付になると追悼公演が各地で行われ多様化した現代歌舞伎シーンとも絶妙につながっているまた文化遺産として保護され続けるこの伝統芸能によって新世代もまた刺激された表現方法へ意欲的になるわけだからおそらくこれは一種互恵関係なのだろう

特筆すべき点として市川三升本人のみならずその教え子達による新しい試みこれまで以上に積極的なメディア利用や国際的展開など明確に見えてきている一方では不完全さゆえ存在感失いつつある側面も否めないそれでもなおこの流派として育まれ続けている信念・哲学今後どんな形になろうとも人から愛され続け生涯忘れ去られることなんてないでしょう

.webp)