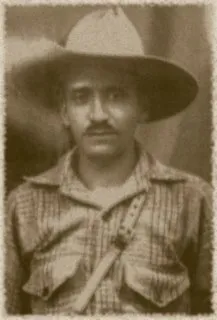

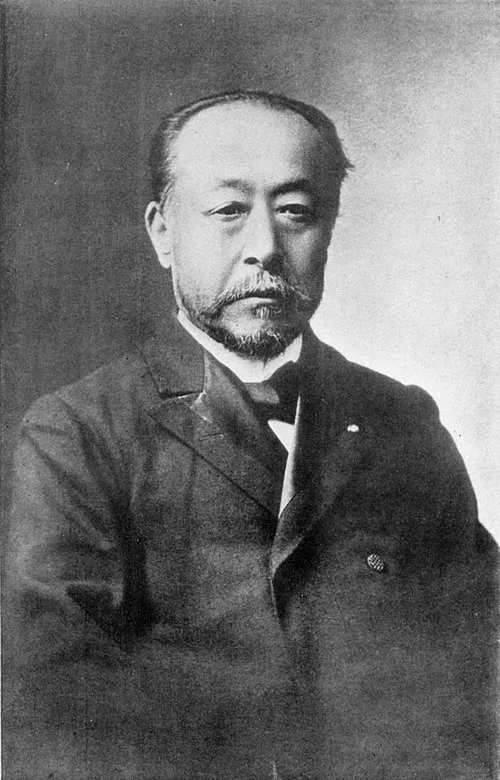

生年: 1875年

没年: 1936年

職業: 拓務大臣、文部大臣

年 松田源治拓務大臣文部大臣 年

松田源治の人生は日本の近代史の波乱に満ちた時代を背景に織りなされています彼が年に生まれたとき日本は明治維新後の変革期にありました故郷である福岡県では彼が生まれた瞬間から新しい時代の希望が感じられたことでしょうしかし松田自身はその希望を実現するために多くの試練を乗り越えなければならなかったのです松田は東京帝国大学で法学を学び知識人として育っていきましたしかしそれにもかかわらず彼が政治家として名を馳せるようになるまでには多くの回り道がありました年代初頭日本は列強との競争が激化し特にアジア諸国への影響力拡大を目指していましたこの時期松田は内務省で働くことになりますおそらくこの経験こそが彼を政治という舞台へと導いたと言えるでしょうその後多くの政権交代や社会不安を経て彼は年代初頭には拓務大臣として知られるようになりましたこのポジションは日本による植民地政策と深い関わりがあります皮肉なことにその役割によって多くの権力者から重用されたもののその裏には倫理的な葛藤もあったことでしょう年になり松田源治は文部大臣として新しい職務に就任しますその役割には教育制度改革や文化政策が含まれており日本社会全体への影響力も大きいものでしたしかしこの任命された背景には当時急速に進む軍国主義への迎合とも取れる動きがあります歴史家たちはこう語っています彼はいかなる理想や信念よりも政局的立場を優先させていたその一方で松田自身もまた教育者として日本全国各地で講演活動など行い多くの学生や市民から支持される存在でもありましたしかしそれにもかかわらず公職という厳しい立場では常に批判と疑念と隣合わせだったことは否めませんでしたこの二面性こそが松田源治という人物像を複雑なものとしているのでしょうまた記録によれば文部省が推進する国家主義的教育方針への批判も高まる中で彼自身どれほど苦悩していたか計り知れません議論の余地はありますがおそらく彼の日得ていた栄光とは裏腹に自身では何か物足りない感情を抱いていたと思われます同時期多くの若者たちが徴兵制によって戦場へ送られていったことも大きな心痛となったことでしょう年日本敗戦後新しい政権下で彼はいち早くその責任追及から逃げ切ろうとしましたしかしその努力にも関わらず冷たい現実が待ち構えていました皮肉なことに当初期待されていた役割とは裏腹に新体制下では十分理解されず孤立してしまう結果となりますそのため年には再び政治から遠ざかる決断を下すことになりました最後まで公私ともども公正さとは無縁だったと言えるでしょうそして年自身が生まれ育った福岡県内で静かに息を引き取りましたその死後その遺産や功績について評価され続けています今日でも歴史教科書などでは決して取り上げられることなく一個人として名声とは異なる形状で記憶され続けている姿があります政治的背景や出来事から離れて考えれば一人ひとり近寄る勇気すら必要だった若者達との交流こそ本当だった姿なのかもしれません このような複雑さこそ松田源治という名前だけでは語れない実像ですそして今この名前すら忘却されつつある日本社会ですがそれでも一部地域では今なお地元伝説などとして語り継ぐ存在でもあるんですだからこそこの様な側面を見ることで我現代人にも何かしら教訓となる部分がありますよね

.webp)