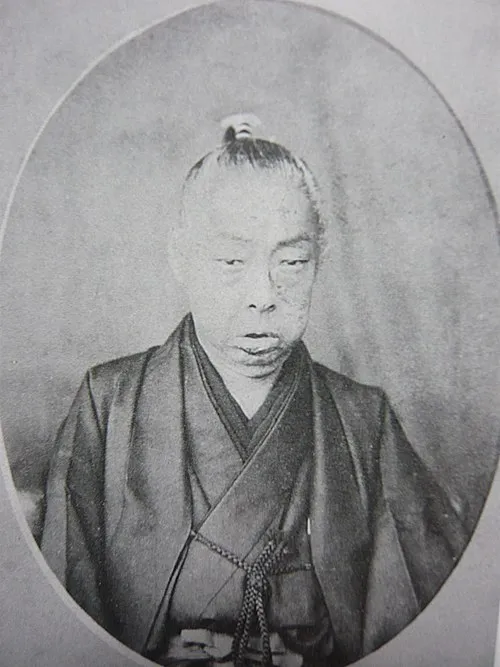

生誕年: 1839年

死去年: 1893年

役職: 熊本藩知事

名前: 細川護久

年 細川護久熊本藩知事 年

細川護久は年に熊本藩の名家に生まれた彼の幼少期は武士としての誇りと伝統に囲まれていたがそれでも彼自身は家族の期待を背負いながらも内心では新しい時代への憧れを抱いていた青年時代彼は西洋文化や政治思想に興味を持ち始めこれは後のキャリアに大きな影響を与えることとなる年日本が明治維新によって大きく変革する中で護久もその波に飲み込まれるしかしその一方で旧体制への愛着も捨てきれず複雑な感情が心中を渦巻いていた明治政府が成立し新たな秩序が確立されるとともに彼は熊本藩知事としてその運営に関わることになるしかしこの新たな役職には多くの挑戦が待ち受けていた当初多くの期待と希望を抱いて知事職についた護久だったが新政府との対立や地域住民との摩擦から苦悩の日が続く特に彼の政策には反発する者も多く時代遅れと見なされることもしばしばだったそれにもかかわらず護久は自ら信じた道を進む決意を固めたこの姿勢こそが多くの人から支持された理由でもあった年その年には歴史的な出来事もあったそれまで蓄積された不満と問題点がついに噴出し大規模な反乱へとつながってしまうこの騒動は西南戦争として知られるようになり多くの志士たちが立ち上がりその渦中で護久も再び試練へ直面した皮肉にも自身が知事として率いる地域で勃発したこの反乱はかつて自分自身が信じていた理念とは全く異なる形となったからだある歴史家によれば細川護久こそこの混沌とした時代背景を最も象徴する人物と評されるようだその評価にはおそらく強い感情的側面や複雑さへの共鳴など人間的要素も含まれているのであろうそしてこの戦争から帰還した後自身の日記や書簡には深い思索や葛藤を書き留めている姿勢を見ることができるしかしこの激動の日だけではなく更なる困難にも直面する運命だった反乱鎮圧後の熊本藩ではその傷跡から復興策など数の困難課題への取り組みへと移行してゆかなければならなくなるそれでもなお改革は常につまずきを伴う道だった特に財政問題や教育制度改革など新政府体制下で求められる要求は高まり続けそれに応えるため躍起になる日しかし多様化する価値観や地域社会との軋轢はいっそう増すばかりだった皮肉なことに西南戦争という悲劇的事件によって守ろうとしていた秩序が崩壊しそれ以降ますます混迷へ向かう日本社会どう足掻いても思うようには進展せずそれどころか国民間でさらなる不安感だけがお互いを際立たせ始めるおそらくこの状況下では護久自身すら何度となく無力さを感じただろうまたそれゆえ自身の日常生活さえ著しく変わってしまったことであろう年頃まで活動してきた細川護久だがその業績や行動について未だ議論され続けているその後医療系・文化系団体による調査研究等では地方政治家という立場だけではない広範囲な影響力について語られるただし一方通行になり果てない数多ある作品群その真意すら測定できぬ他者視点様評価方法論あり得ずそのため現存資料収集作業等各地進捗著しく頼りなし目指す方向性とか今現在何処なんだとも考えてしまいますね最終的には年この激流の時代を生き抜き長寿歳で亡くなるその死去まで奔走して築かれて来た基盤さて果敢にも歩んできた其処その結果とは今日でもその名声は引継ぎ踏襲され続けています熊本県内各所話題上げたり舞台化された公演事案登場ありですものねそして現在この流通網こそ彼無しても言及不可避なのです人間的欠陥と言える部分あれど如何せん社会背景持参ですしバランス取れてる施策実施願望有無問われようともそれ相応ですね明暗共存傑作如是海路山河既往展開故皆さん再考願えれば幸いです