生年月日: 1502年7月30日

没年: 不明

職業: 連歌師

時代: 室町時代

出身年: 1421年

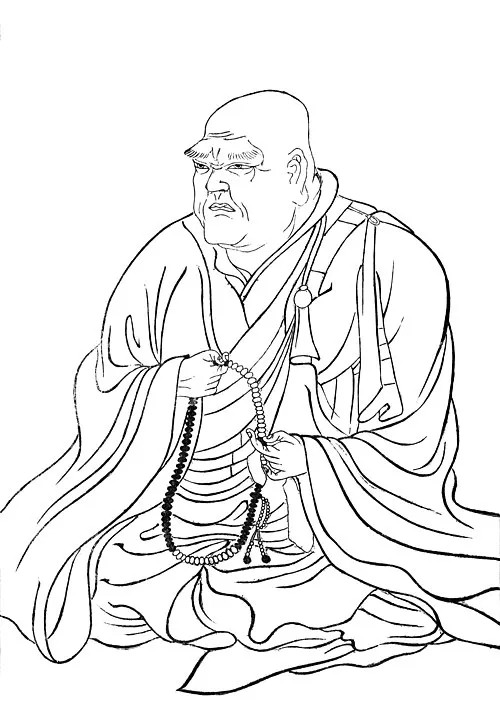

年文亀年月日 宗祇室町時代の連歌師 年

室町時代の風が吹く日本年ある寒い冬の日に一人の少年が生まれた彼の名は宗祇彼はまだ幼少期から周囲の自然や人との会話を通じて言葉に対する深い愛情を抱いていたそのため言葉を使った芸術特に連歌への興味は早くから芽生えていたと言われている

少年時代を過ごす中で宗祇は連歌師として名高い先達たちと出会うしかしその出会いが彼の運命を大きく変えることになるとはその時点では誰も予想していなかったそれにもかかわらず彼は日詩や歌を作り続け自身のスタイルを模索していた

宗祇が歳になった頃日本全土で混乱が続いていた戦国時代へと突入し多くの人が戦火に巻き込まれ多大な苦しみを強いられていたしかしこの厳しい状況にもかかわらず彼は連歌という伝統的な文学形式に心血を注ぎ続けたこの選択肢にはおそらく平和への願いや人間同士のつながりへの希望が込められていたのだろう

そして年しかしこの年こそが彼にとって特別な意味合いを持っていた自身の作品によって多くの人から支持されるようになりその名声は瞬く間に広まったのであるしかしそれでもなお宗祇は自らが有名になることには無関心だったようだ皮肉なことに大衆から称賛されるほど創作活動への情熱が高まりますます精力的になったという

連歌とは一種の共同作業であり一人では成し遂げることのできない芸術だったこのような背景もありおそらく彼は仲間との交流や共同創作によって自身も磨かれて行ったと思われるまたこの活動によって様な貴族たちとのつながりも生まれその中には後世まで名残を残す作品も含まれていた

そして年この偉大なる詩人・連歌師として知られる宗祇は新たな展望へと向かう日本文化全体に影響を与えたいと考えた彼だったそしてその目標実現へ向けて活動する中で多数著名作品を書き記した一部ファンたちはあんな美しい言葉遣いや感受性豊かな表現はいまだ見ぬ存在だと口に称賛したという歴史的証拠さえ残されている

しかしながら常に盛況とは限らない生活苦や経済的不安定さなど多様な試練にも直面したそれでもなお自身の信じる道それこそが詩作りそのものだった長年積み重ねてきた経験や知識によって得た洞察力で言葉遊びへ挑む姿勢こそ生涯変わることなく貫かれ続けただろうその結果花鳥風月など数多く詩集として発表されたこれら作品群には深淵なる精神性や文化的意義も宿っている

死去とその後

年月日この日は歴史上重要となるべき日でもあった同じ文亀年間中世日本文学界最大級とも称された宗祇氏がこの世を去ったしかし皮肉にも一旦消え去ればもう二度と戻って来ぬ者こそ真実であるその後長期間その思想・美意識について語り継ぐ者はいなくなるそれでもなお人の日常生活や思考様式には密接につながっていますああ 宗祇ならばこういうだろうという感情遺産そして年以上経過した今でも日本各地では教室内外問わずどういう言葉遣いや感情表現なのかという形でその存在意義について学ばれているのである

現代への影響

今日でもアートシーンでは 例えば小説家や映画監督など幅広いジャンル創作者まで取り入れていますまた特定イベントなどでは連歌をテーマ化する試みさえ見受け取れる一種コミュニケーション手段とも化した世界観創造方式として更なる進化遂げながら進んでいますこれはおそらくひとつひとつ丁寧につむぎ合わせたり強烈インパクト持つ映像描写と同義です