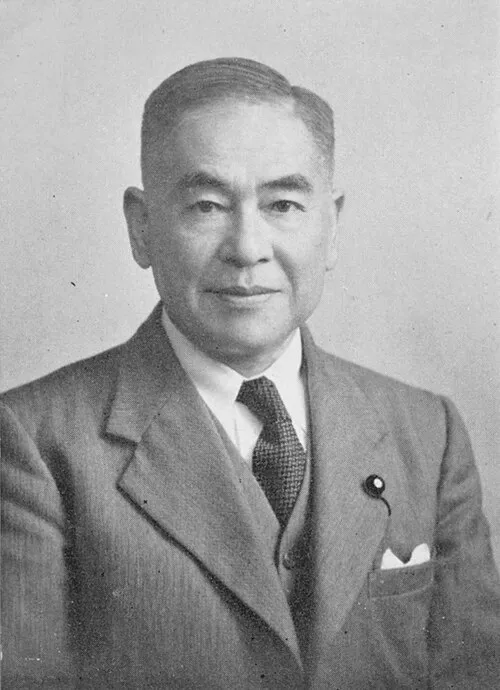

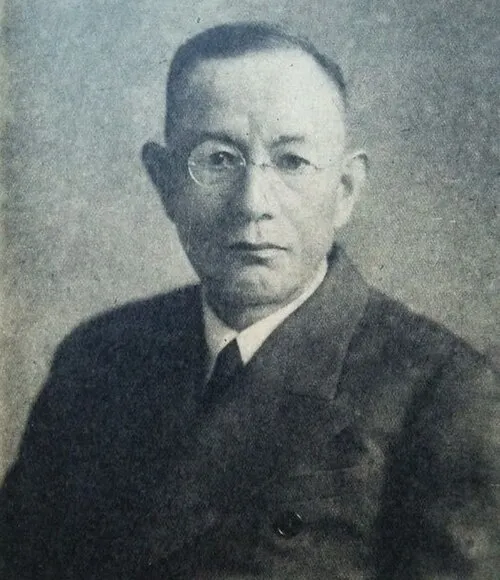

名前: 堀切善次郎

生年: 1884年

没年: 1979年

職業: 内務大臣

堀切善次郎内務大臣としての波乱の生涯

年彼は日本の地方都市で誕生した歴史に名を刻む運命を背負って当時の日本は明治維新から数十年が経過し急速に近代化が進んでいたしかしその裏には様な社会問題や政治的混乱が潜んでいた若き日の堀切善次郎は学問に励みながらもそのような時代背景を敏感に感じ取っていたことだろう

彼が内務省に入省したのは年代のことでありこの頃日本政府は国内外で直面する様な問題解決に奔走していたその中でも特に地方行政と治安維持という重要な役割を担う内務省でのキャリアを積むことになる皮肉なことにその地位が後彼自身を試練へと導くことになるとは想像もしていなかっただろう

年代から年代初頭日本は世界的にも大変動する時期だった経済危機や国際関係の不安定さそれでも彼は内務省内部で数の改革を推進し自身の信念と能力を証明していくしかしそれにもかかわらず昭和初期には体制への疑念や反発も強まったため堀切には厳しい選択が迫られた

そして年日本は敗戦という衝撃的な転機を迎える新たな政治体制へ移行する中で多くの有力者たちがその立場を失ったこの混乱した状況下でも堀切善次郎は生き残り続け新しい政府形態への適応と改革へ貢献していったしかしおそらくこの経験こそが彼自身について最も深い疑念と苦悩を抱かせる結果になったのである

年代になると日本経済は復興への道筋が見え始めていた一方で中部地方では再び自治体間対立や地域問題が浮上し始めるそれゆえ堀切善次郎にはおそらくこれまでとは異なる視点から問題解決策を探す必要性があっただろうそして年代にはその姿勢から多くの改革案が実現されていった

年多くの人によって敬愛された彼だったがこの年齢になってもなお活躍できる場面はいくらでもあったしかし皮肉にもその後間もなく故人となるこの死去によって生前行った政治活動や改革だけではなくそれまで築いてきた人間関係までも一つずつ失われてしまう議論の余地はあるものだその功績と言葉こそ今なお語り継ぎたいと思わせる部分なのだから

堀切善次郎として残された遺産

堀切善次郎という名声と影響力はいまだ多く人によって語られているそして今日多様化する日本社会では当時実施された地方自治法改正など様な制度設計について新しい視点から評価され続けている皮肉と言わざる得ない事実だ未だ彼自身への賛否両論ある中新たなる指導者たちはその教訓から何かしら学ぼうともしているようにも思える

まとめ

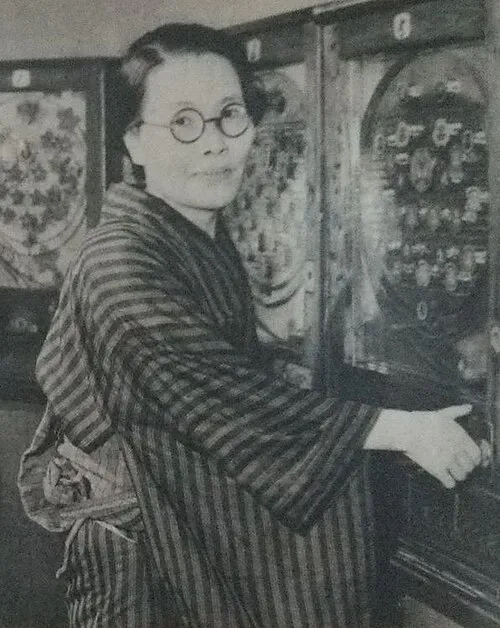

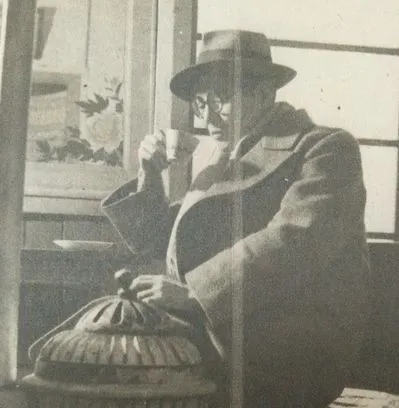

政界引退後の日常生活について詳細には語られてはいないものの人材育成・教育への情熱など一貫した姿勢だけではなく一歩引いて周囲を見る広い視野こそ無限大と言わざる得ない存在感さえ持ち続けていた偉大なる先達であろうまた最後まで多面的かつ総合的アプローチこそ評価されてもよかったかもしれないそれゆえ今日伝わる数少ない記録や文献についても価値あるものとして扱われ続けよう