2021年 - V6がこの日行われたコンサートツアーのファイナル公演をもって解散。26年の活動に終止符を打つ。

‹

1

11月

11月1

諸聖人の日(万聖節)とは?カトリック教会の重要な祭日を解説

諸聖人の日(万聖節)とは、毎年11月1日にカトリック教会で祝われる重要な祭日です。この日は、すべての聖人を称え、その信仰の証を記念する日とされています。万聖節は、聖人たちが神に仕えた生涯を振り返り、自らの信仰を深める機会ともなります。 この日、カトリック信者は教会において特別なミサに参加し、聖人たちの足跡を学び、彼らの模範に従うことを誓います。また、家庭でもろうそくを灯し、聖人像を飾ったりします。これによって、日々の生活に聖人の教えを取り入れることを願うものです。 万聖節は、もともと西方教会の教会暦の一環として、早くから消費されてきた伝統的な行事でもあります。9世紀の終わり頃、教皇ウルバヌス2世がこの日を定め、以降、多くの国々で広まりました。その後、これに続く万聖節の日の翌日には死者の日(万霊節)も祝われ、亡くなった者のための祈りが捧げられます。 日本においても、諸聖人の日は一部のカトリック教徒にとって特別な意味を持つ日です。教会では、聖人たちの生涯や彼らが残した教訓についての講話やイベントが行われることがあります。特に、地域ごとに異なる聖人に関連した行事が行われ、各地の信者によって地域色豊かな形で祝われています。 万聖節は単なる祭日ではなく、私たちの信仰を見つめ直し、聖人たちの生き様から学ぶ貴重な機会です。信者一人ひとりが、聖人のように日々の生活を生きることを目指して、それぞれの信仰を深めていくことが大切です。この日を通じて、聖人たちの存在が信者の支えとなり、共に信仰の道を歩むことを再確認するのです。...

全聖徒の日 - プロテスタント教会における重要な日

全聖徒の日(All Saints' Day)は、キリスト教において非常に重要な日で、特に一部のプロテスタント教派によって祝われています。この日、信者たちは聖人たちを称え、自らの信仰の道を振り返ります。全聖徒の日は、一般的に11月1日に祝われ、教会のカレンダーでは「聖なる者たちの日」として位置づけられています。この日は、キリスト教徒が聖人たちを記念し、彼らの生涯や教えを重んじるだけでなく、亡くなった愛する人々を思い出す機会でもあります。プロテスタントの中にはカトリックの伝統を受け入れない教派もありますが、多くの教会がこの日を特別な礼拝で祝っています。全聖徒の日の起源は、4世紀にさかのぼります。最初は、教会が特定の殉教者を祝う日として始まり、徐々に全ての聖人を盛大に祝う日へと成長しました。この日には、教会での礼拝が行われ、聖人に捧げる祈りや賛美歌が歌われます。全聖徒の日の祝い方は国や地域によって異なりますが、共通のテーマは「聖人たちへの敬意」と「信仰の再確認」です。たとえば、家族が集まって思い出の話をしたり、お墓参りをしたりすることも一般的です。さらに、この日は信者同士の結束を強める機会でもあります。教会が主催するイベントや活動は、コミュニティ全体での信仰体験を深める良い機会です。全聖徒の日は、信仰の継承だけでなく、教会の歴史を学び、信者が自身の信仰を再評価するための大切な日です。あなたもこの機会に特別な礼拝に参加し、信仰の旅を共にすることを考えてみてはいかがでしょうか。...

犬の日とは?日本での犬との絆を深める特別な日

毎年11月1日は日本において犬の日とされ、愛犬家にとって特別な日です。この日は、犬の存在に感謝し、犬との絆を深めることを目的としています。犬の日の由来は、1947年に日本で初めて制定されました。この日は、犬が人間に与える愛情や喜びを再確認する日でもあります。犬と共に過ごすことの重要性が語られる中、飼い主としての責任についても考える良い機会です。この日には、全国各地でさまざまなイベントが開催されます。ドッグショーやマナー教室など、犬とともに楽しむアクティビティが盛りだくさんです。他にも、愛犬のために特別なごちそうを用意したり、家族でお散歩に出かけたりすることも多く見られます。犬の日を祝うにあたり、まずは愛犬としっかり向き合い、日頃の感謝の気持ちを伝えましょう。愛犬とのコミュニケーションの時間を大切にすることで、より良い関係を築くことができます。また、犬の日をきっかけに新たな飼い主となることを考える人々も増えています。この日を通じて、犬の保護活動や里親制度についても多くの人に知ってもらいたいと思います。犬の日に愛犬を愛しむだけでなく、保護犬と出会うチャンスを広げるため、多くのイベントが開催されています。これらのイベントでは、譲渡会が行われたり、犬の適切な飼い方についての情報提供が行われたりします。最後に、犬の日は単なる祝日ではなく、犬との生活を見直し、改善するための大切な契機です。ぜひ、この特別な日を通じて、愛犬との絆を深め、新たな一歩を踏み出しましょう。...

寿司の日:日本の食文化を祝う特別な日

日本の食文化において、寿司は欠かせない存在です。そして、毎年6月18日は「寿司の日」として祝われています。この日は、日本の国民が寿司の魅力を再認識し、その重要性を学ぶために設けられました。では、寿司の日がどのように起こったのか、またその背景について詳しく見ていきましょう。寿司の日は、1980年に日本の寿司業界が推進する形で制定されました。この日付は「む(6)す(3)し(3)」の語呂合わせから来ており、わかりやすい数字の並びが印象的です。寿司の日は、ただの記念日ではなく、全国で様々なイベントやキャンペーンが行われます。例えば、多くの寿司店では寿司の日限定の特別なメニューが提供され、通常では味わえない創作寿司を楽しむことができます。また、寿司の作り方を学ぶためのワークショップや、寿司に関するセミナーも開催され、多くの人々が参加します。これにより、寿司についての理解が深まり、新たなファンも増えることでしょう。さらに、寿司の日には、地元の漁業や農業の重要性についても触れられます。新鮮な食材を使用することが、質の高い寿司を作るために不可欠だからです。地元の産業を支えるとの観点からも、この日は特別です。寿司は現在、世界中で愛される料理となっていますが、その起源は日本にあります。寿司の日を通じて、日本の伝統的な食文化を再確認し、次世代にしっかりと受け継いでいくことが求められています。美味しい寿司を味わうこの特別な日を、ぜひ楽しんでください。...

本格焼酎の日を祝おう!その魅力と楽しみ方

毎年10月1日は「本格焼酎の日」として、全国各地で本格焼酎の魅力を再認識する日です。本格焼酎とは、特定の原料を使い、一定の製法で作られた焼酎のこと。日本独自の蒸留技術が活かされた焼酎は、さまざまな味わいや香りを楽しめる飲み物です。本格焼酎の日は、2010年に制定され、焼酎の普及と理解を深めることを目的としています。この日をきっかけに、地元の焼酎を味わったり、焼酎の製造過程を学んだりするイベントが各地で開催されます。飲食店では特別メニューが用意されることも多く、焼酎を使ったカクテルや料理が楽しめるチャンスです。本格焼酎の魅力は何と言っても、その多様性。米、麦、芋、黒糖など、様々な素材から作られる本格焼酎は、各地域の風土や文化が色濃く反映されています。また、アルコール度数や風味、飲み方のバリエーションも豊富で、ストレートやロック、水割り、お湯割りなど、飲み方次第で全く異なる味わいを楽しむことができます。さらに、最近では本格焼酎のペアリングが注目されています。燻製料理や和食との相性が良い焼酎も多く、食事の楽しみ方を広げてくれます。この日を機に、ぜひ焼酎の新しい楽しみ方を発見してみてはいかがでしょうか。本格焼酎の日を祝う活動には、SNSでの情報発信も重要です。#本格焼酎の日 というタグを使って、自分のお気に入りの焼酎やイベントの様子を投稿することで、焼酎愛好者同士の交流を深めることができます。本格焼酎の日は、ただ単に焼酎を楽しむだけでなく、日本の伝統や文化を学ぶ素晴らしい機会です。今年の10月1日は、ぜひ本格焼酎を手に取り、その深い味わいを堪能してみてください。...

泡盛の日:沖縄の伝統的な酒を祝う

毎年10月1日は「泡盛の日」として、日本の沖縄地域で祝われます。この日は沖縄特産の泡盛を改めて見直し、その魅力を広めることを目的としています。泡盛は、米を原材料にした蒸留酒で、独自の製法や味わいから、沖縄の文化に深く根ざした存在です。泡盛の日の由来は、1985年に沖縄県が泡盛の振興と消費拡大のために制定したことにあります。この日は、泡盛の歴史や製造方法、文化的背景を学ぶ良い機会となり、さまざまなイベントやキャンペーンが行われています。特に、地元の酒蔵では試飲会や特別セールが開催され、泡盛ファンにとって嬉しい日となっています。泡盛には数多くの種類があり、それぞれの酒蔵が独自の製法で作るため、味や香りにバリエーションが豊かです。一般的に、泡盛は辛口でありながらも芳醇な香りが特徴で、食事との相性も抜群です。特に、沖縄料理とのペアリングが楽しめる点が、泡盛の魅力の一つです。泡盛の日を祝うにあたり、沖縄の地元の人々はもちろん、観光客や泡盛ファンも集まり、にぎやかなイベントが行われます。美味しい泡盛を味わいながら、沖縄の音楽や舞踊を楽しむことで、心温まる交流が生まれます。さらに、泡盛の日には地元の食材を使った特別メニューが用意されたり、泡盛を使ったカクテルコンテストなども行われるため、毎年新しい発見があることでしょう。泡盛の魅力を再発見する絶好の機会です。泡盛の日は、ただ酒を楽しむだけでなく、沖縄の文化や人々とのふれあいを味わえる貴重な日でもあります。もし沖縄を訪れる機会があれば、ぜひ泡盛の日を利用して、その地の文化を深く理解してみてはいかがでしょうか。...

家具の日:日本のインテリア文化を再認識する特別な日

家具の日(かぐのひ)は、日本において毎年10月の第3月曜日に定められた特別な日です。この日は、日本の家具産業やインテリア文化の重要性を再認識し、より良い生活空間を築くための機会として設けられています。家具の日は、1972年に全国木工団体連合会によって制定されました。当初は、木製家具の普及を促進することが目的とされていましたが、現在ではすべての家具やインテリアについて広く関心が持たれています。 日本の家庭にとって、家具は単なる生活必需品ではなく、家族の成長や文化を反映する重要な要素です。家具の日を機に、古くなった家具の見直しや新しい家具の購入を検討する方も多いでしょう。また、この日は家具のセールやイベントが各地で開催されるため、購入を考えている人にとっては絶好のチャンスでもあります。 家具の日を祝うために、自宅の家具の配置換えをして新しいインテリアを楽しんだり、DIYで自分だけの家具を作るのも素敵なアイデアです。また、インテリアショップやオンラインストアでは、お得なセールが行われることが多いので、ぜひチェックしてみてください。 さらに、家具の日を通じて持続可能なライフスタイルや環境に優しい家具選びも重要視されています。リサイクルやアップサイクル、エコ素材を使用した家具が注目されている今、自分のライフスタイルに合った選択をすることが求められています。 まとめると、家具の日は日本の家庭や生活文化に深く根付いた特別な日であり、家具の重要性を再認識する絶好の機会です。この日を機に、自宅のインテリアを見直したり、お気に入りの家具を探してみたりするのはいかがでしょうか?一緒に、快適で心地よい生活空間を創り上げましょう。...

友の日に楽しむ友情の祝福

毎年2月の第3木曜日は、「友の日」として知られる特別な日です。この日は、日本全国で友情の重要性を再認識し、友人たちとの絆を深める機会となっています。友の日を祝うためには、友人に感謝の気持ちを伝えたり、一緒に楽しむ時間を過ごすことが一般的です。友の日の起源は、アメリカの「National Friendship Day」にさかのぼりますが、日本でも独自の形で広がりを見せています。友の日を祝うことで、新しい友達を作るきっかけにもなりますし、古い友人との関係を再確認する機会にもなります。友の日の過ごし方友の日の過ごし方は様々ですが、代表的な例としては、友人とランチやディナーに出かける、ギフトを贈る、あるいは遠くに住む友達とビデオ通話をするなどがあります。また、手書きのメッセージカードを送ることで、より心のこもったコミュニケーションができるでしょう。友情を深めるためのアイデア友の日を記念して、以下のようなアイデアを実践してみてはいかがでしょうか?共通の趣味を楽しむイベントを企画する。思い出の写真を集めてアルバムを作成する。サプライズパーティーを開く。これらの活動を通じて、友人との絆をより強固にすることができるでしょう。まとめ友の日は、ただのイベントではなく、友情の大切さを再確認するための特別な日です。友人と一緒に過ごし、感謝の気持ちを伝えることで、あなたの生活がより豊かになること間違いなしです。今年の友の日には、ぜひ大切な友人たちに感謝の気持ちを伝えてみてください。...

教育の日に考える教育の重要性

教育の日は、日本において教育の重要性を再認識する日として毎年11月1日にあたります。この日は、教育の価値を理解し、子どもたちへの教育支援の必要性を考える機会となっています。教育は社会の基盤であり、次世代を担う子どもたちにとって不可欠な要素です。この日は、家庭や学校、地域社会が一体となって教育の大切さを広め、子どもたちの成長をサポートすることを目的としています。日本では、教育の日を記念したイベントやキャンペーンが各地で行われ、多くの学校や自治体が参加しています。特に、教育機関では授業や特別講座を通じて、教育の重要性についての意識向上を図ります。また、教育の日を機に、親や教師も子どもたちへのコミュニケーションを大切にし、彼らの学びを支える取り組みを進めています。教育は単なる知識の詰め込みではなく、子どもたちの心身の発達や人間関係の構築、社会の一員としての自覚を育むために必要不可欠です。私たちは、教育の日を通じて、未来の社会を担う子どもたちにより良い教育環境を提供することが求められています。教育の質を向上させるために、教師の専門性を高めたり、保護者との連携を強化することが重要です。また、地域社会と連携を深めることで、子どもたちが自ら学び成長できる環境を整えることにも力を入れなければなりません。教育の日の意義を考え、私たち一人ひとりが教育について考え行動することが、未来への投資となるでしょう。この日を機に、教育の力で子どもたちの可能性を広げていきましょう。...

全ての聖徒を記念する日とは?万人祭司の視点から考える

全ての聖徒を記念する日(All Saints' Day)は、キリスト教の伝統における重要な日であり、死者だけでなく生者も含めてすべての信者を称える特別な日に設定されています。この日は、教会の歴史における聖人たちの功績を振り返り、私たちが信じる道を共に歩んできた仲間たちを思い起こさせます。万人祭司の立場から見ると、すべての信者は聖徒であり、それぞれが神の恵みを体現する存在であることが強調されます。全聖徒の日は、例年11月1日に祝われ、この日は単なる慰霊の日ではなく、信仰共同体の絆を深める機会でもあります。各地の教会では特別なミサや祈祷が行われ、信者が集まり、聖徒たちの清らかな模範を学びます。さらに、多くの地域では、この日を祝うために特別な行事やパレードが催され、人々が共に集まり喜びを分かち合います。聖徒たちの記念を通じて、私たちは彼らの信仰の強さや、その教えに基づく生き方を再認識し、自らの信仰の深めるきっかけを得ることができます。この日を通じて、私たち自身の人生の中で神の意志をどのように実践できるかを考えることが重要です。全ての聖徒を記念する日を祝うことで、私たちは信仰の共同体の一部であることを再確認することができ、互いに励ましあいながら生きることの大切さを理解することができます。...

日本の教育の日と教育週間

日本各地の都道府県では、11月1日を「教育の日」、またはその週を「教育週間」として教育に対する意識を高めています。これらの特別な日は、教育の重要性を広く認識し、子供たちの健全な成長を促進することを目的としています。例えば、北海道では「北海道教育の日」としてこの日を祝います。他にも、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、石川県、滋賀県、奈良県など多くの地域でそれぞれ独自の「教育の日」が設定されています。これにより、地域に根差した教育への理解と参加が促されています。また、岡山県や広島県では「教育週間」を設けており、教育に関する様々なイベントや活動が行われ、地域の人々が参加することができる機会が増えています。たとえば、学校でのオープンディ、地域の教育機関との連携イベント、保護者向けのワークショップなどが企画されることが多いです。最近では、教育のデジタル化や国際化、持続可能な教育の重要性も増してきており、これらのイベントを通じて新たな学びや情報を提供することが大切とされています。また、各地の教育に関する取り組みを知る良い機会でもあります。11月1日やその前後の週を通じて、教育にかかわる多くの活動や意識向上の機会があることを知っておくと良いでしょう。地域の特別なイベントに参加することで、より深い教育への理解を得られることでしょう。...

ウェザーリポーターの日 - 日本の気象情報を再認識する日

ウェザーリポーターの日は、日本において気象情報の重要性を再認識するために設けられた特別な日です。この日を通じて、気象予報士やウェザーリポーターの活動に感謝し、彼らの貢献を理解することができます。ウェザーリポーターの責務は、ただの天気予報を放送するだけではなく、時には自然災害の兆候を早期に捉えて大衆に警告を発することも含まれます。毎年、ウェザーリポーターの日は特定の日に祝われることが多く、様々なイベントやセミナーが開催され、気象に関する知識が広められます。また、一般の人々が気象の重要性を感じることによって、日常生活への影響を考え直す良い機会ともなっています。特に、異常気象が増加している現代において、正確な気象情報は我々の安全を守るために欠かせません。この日は、学校や地域のコミュニティで気象教育が行われたり、SNS上で気象情報の発信も活発に行われます。ウェザーリポーターたちが情報を提供することで、より多くの人々が天候の変化を理解し、適切な行動を選択する手助けとなります。私たち一人一人が気象情報に敏感になり、ウェザーリポーターの仕事の意義を理解することが大切です。...

出来事

2021年 - 日本で3代目となる500円硬貨(バイカラークラッド貨幣)が発行開始。素材のバイメタル技術に、縁の異形斜めギザ、表面の一部に微細文字を施し、偽造抵抗力をより強化した。

2017年 - 日本で第195特別国会が召集され、第48回衆議院議員総選挙で当選した465名が正式に衆議院議員に就任。第4次安倍内閣も発足。

2014年 - この日をもってインドがカルナータカ州の州都バンガロール(英語のBangalore)の都市名のベンガルール(カンナダ語: ಬೆಂಗಳೂರು)への改称を認可。

2009年 - ソニー・コンピュータエンタテインメントが日本でPlayStation Portable goを発売。

2009年 - アラブ首長国連邦のアブダビでF1レースのアブダビグランプリが初開催。

2009年 - 世界金融危機: アメリカのCITグループが連邦倒産法第11章の適用を申請して破綻。

2008年 - 任天堂の携帯型ゲーム機、ニンテンドーDSiが日本国内で発売。

2007年 - Folding@homeが1PFLOPS超えにより、世界一強力な分散コンピューティングネットワークとして、ギネスに認定されたと報じられる。

2007年 - 中日ドラゴンズが53年ぶりの日本一を達成。この試合で山井大介と岩瀬仁紀の継投による完全試合となる(2007年日本シリーズ完全試合リレー)。

2007年 - 改正少年法が施行。少年院送致の対象年齢が「14歳以上」から「おおむね12歳以上」へ引き下げられる。

2006年 - 国際自由労働組合総連盟(国際自由労連)と国際労連が合併、国際労働組合総連合 (ITUC) を結成。

2004年 - 日本の新紙幣(E号券)が発行開始。一万円札はD号券に引き続き福沢諭吉、五千円札は樋口一葉、千円札は野口英世の肖像。

2002年 - 軽自動車の字光式ナンバーの払い出しが全国で始まる。

2000年 - 新ユーゴが国際連合に加盟。後に代表権はセルビア・モンテネグロ、セルビアが継承。

1998年 - 欧州人権裁判所が常置化される。

1995年 - V6がMUSIC FOR THE PEOPLEでCDデビュー。

1995年 - 東京メトロポリタンテレビジョン (TOKYO MX) 開局。

1995年 - ゆりかもめ(東京臨海新交通臨海線)の新橋駅(仮駅) - 有明駅間が開業。

1995年 - 食糧管理法廃止。米の生産・流通・販売が自由化。

誕生日

死亡

2024年 - 上村淳之、日本画家(* 1933年)

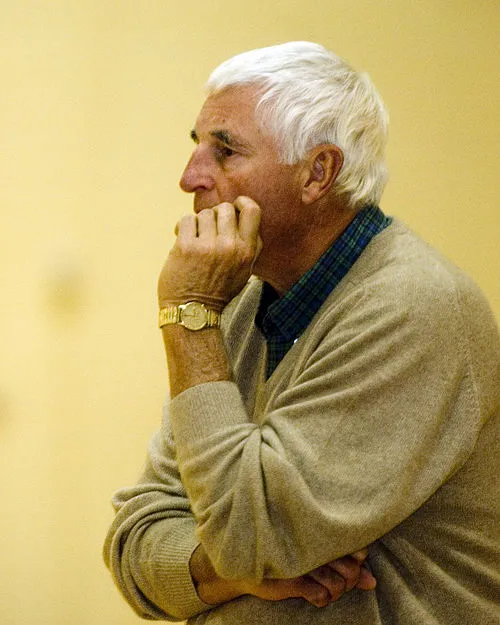

2023年 - ボブ・ナイト、カレッジバスケットボール指導者(* 1940年)

2022年 - マックス・メイビン、マジシャン、メンタリスト(* 1950年)

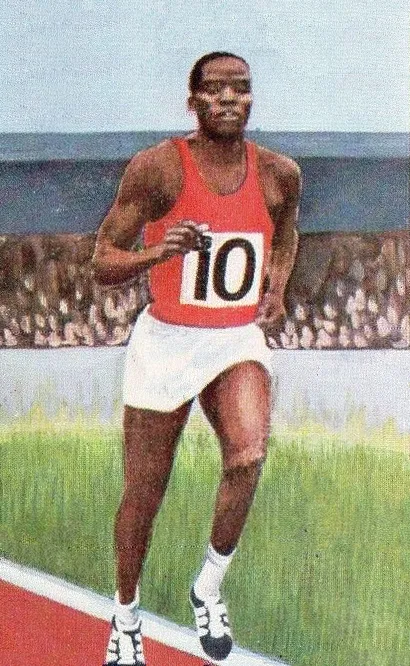

2022年 - ウィルソン・キプルグト、陸上選手(* 1938年)

2021年 - パット・マルティーノ、ジャズギタリスト、作曲家(* 1944年)

2021年 - アーロン・ベック、医学者、精神科医(* 1921年)

2020年 - ニコライ・マクシュータ、政治家、元ロシアヴォルゴグラード州知事(* 1947年)

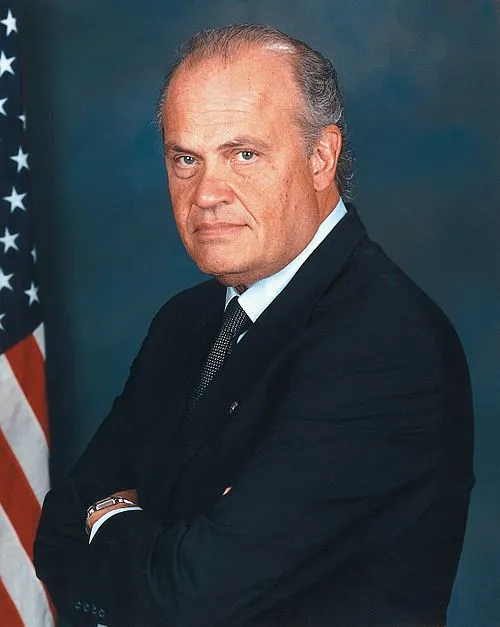

2015年 - フレッド・トンプソン、俳優、元アメリカ上院議員(* 1942年)

2015年 - ギュンター・シャボフスキー、ドイツ社会主義統一党政治局員(* 1929年)

2014年 - 中馬清福、ジャーナリスト、元朝日新聞社専務、元信濃毎日新聞社主筆(* 1935年)