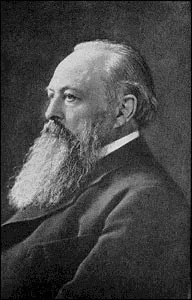

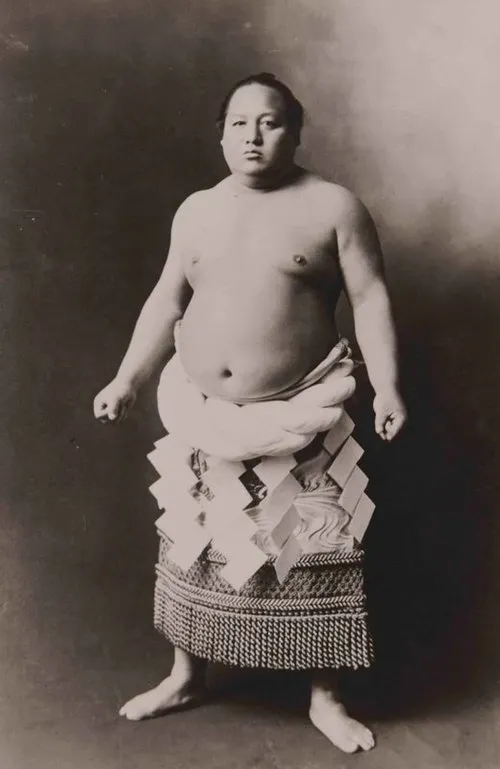

生年: 1874年

没年: 1922年

地位: 大相撲第19代横綱

本名: 常陸山谷右エ門

年 常陸山谷右エ門大相撲第代横綱 年

年茨城県の静かな村に一人の男が生まれた彼の名は常陸山谷右エ門その誕生は後に日本の大相撲界における伝説的な存在への道を開くことになる幼少期から力強い体格と独特の柔軟性を持っていた彼は地域で開催される相撲大会で頭角を現し始めたしかしそれにもかかわらず当時はまだ小さな村の一農家の息子だったため大相撲への道は簡単ではなかった

その後年に彼は東京へ移り住み大相撲界への挑戦を決意する最初は小さな部屋で厳しい稽古の日が続いたしかしこの新たな環境でも彼は持ち前の才能を発揮した数年後には十両へ昇進しその名声が全国に広がったそれからというもの彼の日は勝利と敗北の繰り返しだったもちろんその度ごとにさらなる経験と成長を重ねていった

年ついにその時が来た常陸山谷右エ門は第代横綱として昇進するこの瞬間おそらく彼自身も夢見ていた舞台が目の前に広がっていたことでしょうしかしその栄光には背負わねばならない重圧も伴うものであり多くの期待やプレッシャーが降りかかった

横綱として活躍する中で常陸山谷右エ門はいくつもの名勝負を繰り広げたその姿勢や技術には多くのファンだけでなく同業者も感銘を受けその影響力は計り知れないものだったしかし皮肉なことに大きな成功と人気によって彼自身もまた孤独感を抱えることになったと言われている

観客席から熱い声援を受けながら戦う姿とは裏腹に自身の日常生活では孤独との闘いでもあったおそらく自分自身との葛藤こそが偉大なる横綱として活躍する上で必要不可欠だったのでしょう

引退後も大相撲界には多大なる影響力を持ち続け新世代への指導にも力を入れたその教え子たちは皆一流選手へと成長しそれぞれ異なる道で活躍しているしかし時間というものは無情であり多くの場合人から忘れ去られる運命にもある

年不幸にもこの世を去ることになる常陸山谷右エ門その死から年以上経った今なお日本国内では多くの人によって語り継がれている最近ではその功績や教えについて新しい視点から考察され新しいファン層まで獲得しているようだそれでもなお今でも土俵上には見慣れない顔ぶればかりなのだろうか

歴史家や相撲ファンたちはこう語っている常陸山谷右エ門こそ日本文化に根ざした真実なる強さ・優雅さ・そして伝統美そのものと確かにその存在なくして今日ある大相撲文化など考えられないだろう横綱としてのみならず一人ひとり心温まる人間味あふれるリーダーシップでも知られていた

今時分多様化する社会背景や価値観それにも関わらず人はいまだ常陸山の名を見る度新鮮な驚きを感じるようだ武士道に象徴される精神性とは一体何なのか議論され続けるテーマではあるこの先どう転ぶかわからぬ世界情勢だからこそ私たちは再び過去へ目向け強さを求め続ける気持ちすら抱いているそしてそれこそが本当に重要なのだと思う