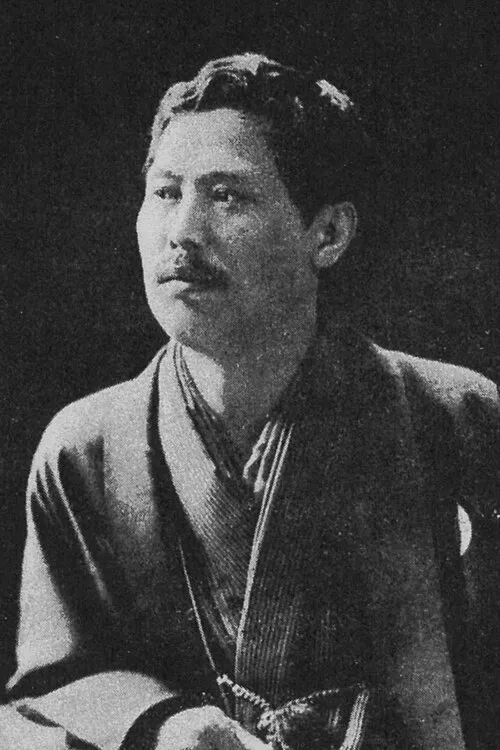

名前: 長谷部言人

職業: 人類学者

生年: 1882年

没年: 1969年

年 長谷部言人人類学者 年

長谷部言人彼は年に生まれたしかしその生涯の初めは平凡なものであった彼が育った環境はどちらかと言えば目立つことのない小さな町であり多くの若者がそうであるように彼もまた大志を抱いていたわけではないだが大学での人類学との出会いが彼の運命を変えることになった大学時代長谷部は特に民族学に心惹かれた仲間たちとの討論や授業を通じて人間社会や文化の多様性について深く考え始めるそれにもかかわらず当時の日本社会はまだ西洋文化と接触したばかりであり自国の伝統や習慣について再評価される余地があったこの混乱した状況こそが後に彼を人類学者として名を馳せる契機となるその後長谷部はフィールドワークへと足を踏み入れる日本国内外で様な文化や民族と接触しその観察結果を記録していくしかしそれだけでは満足できなかったおそらく彼は自身の研究成果が単なる知識として終わることなく人に影響を与えるべきだと考えていたからだそのためには多くの資料やデータだけではなく人との関係性も重視していた実際このような姿勢から生まれた研究には多くの批評も集まった権威ある学者として評価されながらも民俗的な視点から見れば一貫性に欠けているという声も少なくないそれでもなお皮肉なことに長谷部自身には自身が信じる道筋への強い自負心があったこうした矛盾した状況こそが人類学という分野そのものなのかもしれない年代になると彼は国際的な舞台でも活動するようになりその名声は海外にも広まっていったしかしそれとは裏腹に日本国内では戦争体制によって科学研究への圧力が高まりつつあったこの困難な状況下でも長谷部は活動を続けその独自性を守り抜いていくその背後には真実を追求する姿勢つまり一切妥協しない精神がおそらくあった戦後日本社会は急速に変化し始めたそして長谷部もまた新しい時代への適応力を試されることになる現代社会が持つ複雑さ経済発展と伝統文化との対立それこそが彼に新しい探求課題として迫ってきたのであるそのため新しい理論構築への挑戦とも言うべき著作活動にも取り組み始めたしかしながらこのアプローチはいまだ賛否両論だったと言われている年歴史的瞬間とも呼ぶべき年に長谷部言人はこの世を去ったしかしこの年号こそ象徴的だった当時日本国内外で注目された民俗学が本格的なブームとなり多くの若手研究者たちによって新しい風潮として盛り上げられていたこの流れには明確に長谷部自身の影響を見ることができただろう古きを訪ね新しきを知るこれこそが今なお語り継ぐべき精神なのだろう現在でも彼について語られる際一冊一冊残された書物や論文だけではなく生涯従事したフィールドワークや観察記録など多角的な視点からその業績を見る必要性がありますそしてその膨大なる資料群から引き出される教訓とは何なのでしょうそれはいわば人間理解の探究でありそれぞれ異なる文化背景を持つ人同士の共存というテーマですこのメッセージこそ未来へ繋げて行かなければならないものだと言えます私たちと他者の境界線この問いかけこそ今も尚我の日常生活でも重要ですそして皮肉にも今日まで年以上経過した今でもこの問題意識自体は普遍的なのですそれゆえ一般市民から専門家まで多様性について考え直す必要がありますこれぞまさしく人類学者・長谷部言人によって投げ掛けられている問いそのものではないでしょうか