.webp)

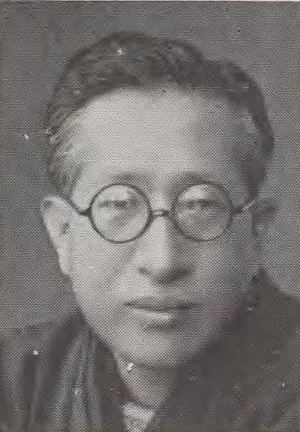

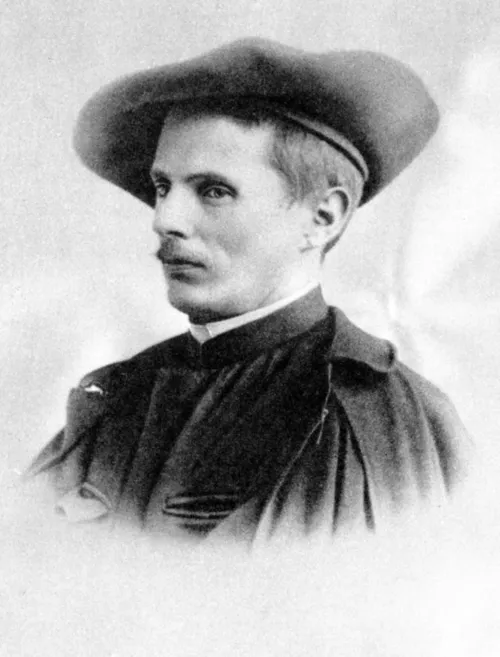

名前: 春風亭柳枝 (8代目)

職業: 落語家

生年: 1905年

没年: 1959年

代数: 8代目

年 春風亭柳枝 (8代目)落語家 年

春風亭柳枝代目の物語は落語の世界において特異な位置を占めている彼の生涯はまるで日本の伝統芸能が求める理想的な姿勢を体現したかのようだ年に生まれた彼は若き日から落語に魅了されその道へと足を踏み入れたしかしそれは簡単な決断ではなく多くの挫折と苦労が伴った初めて舞台に立った時彼は緊張しながらも観客の前で自分を表現することに喜びを感じていたそれにもかかわらずキャリアの初期には厳しい批評や競争が待ち受けていた彼は自身のスタイルや演技力を磨くため多くの時間を稽古に費やしたそして年代になると彼は次第にその才能が開花し始めた皮肉なことに戦争という暗い時代背景もあり落語家として名声を得ることには限界があったそれでも柳枝は屈することなく自らの芸風を変えることで新たな挑戦へと踏み出していったおそらくその不屈の精神こそが後世に残る伝説的な存在となる要因だったと言えるだろう年代目春風亭柳枝として正式に認定されこの瞬間から彼の日はさらなる輝きを増すことになるしかしこの称号には多くの責任が伴っていたそのためか一部では落語界への大きな影響力を持つ一方で伝統への重圧に悩む姿も見受けられたというあるファンによれば柳枝さんのお話にはどこか懐かしさと温かさがあると語っている実際彼の日常生活や体験談から引き出されたエピソードには多くの場合ユーモアと人生哲学が融合しておりそれこそが聴衆との強い絆につながっていたのであるそして年代になるとその人気はいよいよ絶頂へ達したテレビ番組への出演も増えお茶の間で親しまれる存在となっていたそれにも関わらず公私共に多忙だった柳枝は自身の日常生活でもストレスや孤独感から逃れることはできない状態だったという当時日本社会全体が急速に変化する中で昔ながらの文化との葛藤も抱えていたようだ興味深い点として日本文化への愛情深い描写だけではなく社会問題についても言及した作品群もあったしかしその反面一部から時代遅れという指摘もうけてしまう場面もあったそれでもなお多くファンから支持され続けた理由として一貫したスタイルや人柄・人格的魅力など様な要因が考えられる晩年になり新世代への道筋づくりにも積極的だった柳枝その姿勢は後進育成のみならず日本全体へ向けても影響力を持つものとなっていた一方で自身の日のできごとは次第になじんだ笑いや人生観として表現されていく様子には多大なる敬意すべき点が見受けられるこのような姿勢こそ生涯通じて貫いてきた落語家らしさなのだろう年になり歳という長寿を全うしその後彼について多様な解釈や評価を見る機会にも恵まれているしかし皮肉にもその死後数年経過してなお生前以上に関心度合いや評価基準など新しい視点で再検討されるケースすら発生した不思議なのだろうか人はいまだ春風亭柳枝という名前から離れ難い印象すら抱いているようだから今日でも日本全国各地で行われる落語会では八代目春風亭柳枝の名作とも言える演目によって観客を笑わせ続けているこの事実自体がおそらく彼自身による落語文化への献身的努力と愛情ゆえなのだろうまた今後とも日本文化・芸能界中枢部分へ与えた影響について考察され続ければ新たなる世代によって継承され活用できれば幸運と言えると思われます