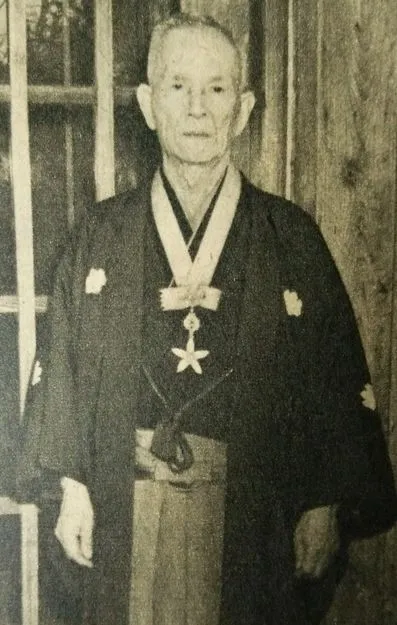

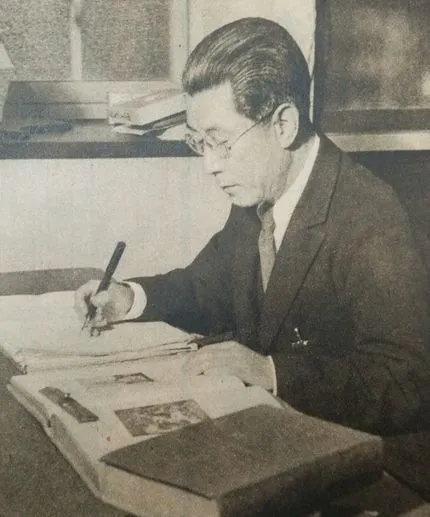

生年月日: 1890年

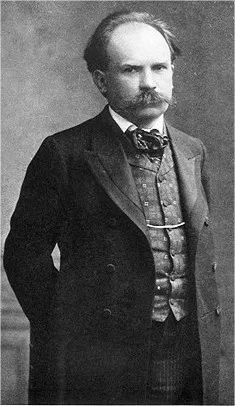

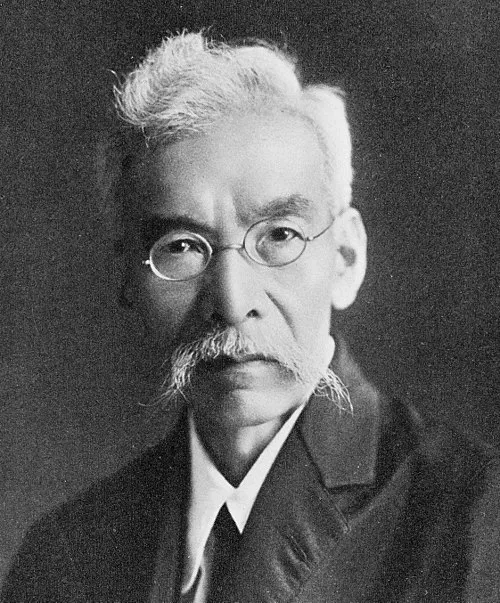

名前: 原久一郎

職業: ロシア文学者

死亡年: 1971年

原久一郎ロシア文学の先駆者

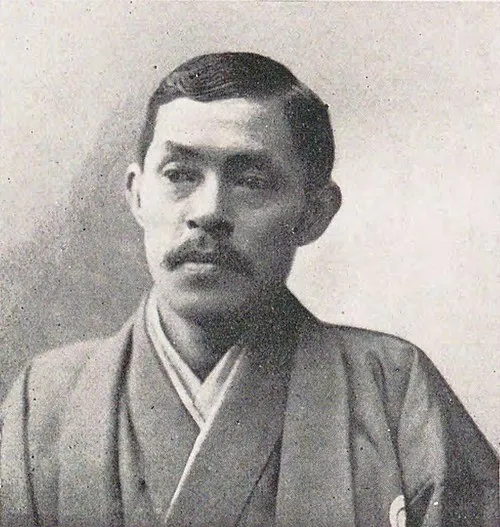

年静かな日本の地に誕生した原久一郎はその生涯を通じて多くの人に影響を与えたしかし彼がロシア文学の道を歩むことになった背景には時代の波と彼自身の情熱があった

若き日の原は学生時代に出会ったロシア文学によって心を奪われた特にドストエフスキーやトルストイの作品は彼にとってただの物語ではなく人間存在について深く考えさせる教訓だったそれにもかかわらず日本社会では西洋文化が急速に浸透している中で古典的なロシア文学への関心は薄れていたこの矛盾した状況が彼の決意を強めたと言える

年代初頭彼は東京大学で学び始めるこの時期日本とロシアとの関係は複雑であり一方では日露戦争から得られた緊張感があったしかしそれでも彼は自ら選んだ道を進むことを決意した学生仲間との議論や研究発表などを通じて自身の知識と視野を広げていくことになりそれが後大きな成果につながるのである

それから数年後大学卒業後すぐに早稲田大学で教壇に立つこととなるしかしこの新しい環境にはさまざまな困難も待ち受けていた特に当時日本国内で行われていた思想的混乱や政治的不安定さが影響し多くの学生や研究者たちがその流れに翻弄されていったそれにもかかわらず原は自ら選んだテーマロシア文学への探求心だけは失わなかった

国際的な視野への展開

年代になると原久一郎は徐に国際的な舞台へも足を踏み入れるようになる皮肉なことに日本とソ連との外交関係が改善されたことで多くの文献や資料へのアクセスが容易になったそのため彼は自身の研究成果を国際会議などでも発表する機会を得るおそらくこの経験こそが彼自身のみならず日本全体にも大きな影響を与える契機となったと言えるだろう

戦争と平和試練の日

しかしながらこの好調さも長続きしない年代初頭日本が太平洋戦争へ突入すると状況は一変するそしてこの激動の日こそ元凶とも言える危険因子だった戦争によって多くの文化活動や学問研究が停滞しそれどころか監視下されるようになるこのままでは自分たち日本人として何も残せないと思う中で多くの日常生活や学問から制約され続ける日この葛藤こそ彼の日記には色濃く反映されている

転機平和へ向けた道

終戦後新しい日本社会が模索される中で原久一郎も再び活動再開するしかしそれまでとは異なる現実過去との対峙という新しい挑戦となりどうすれば自分自身そして他者とも共存できるかという問い掛けにも取り組むようになったのであるそれから数年間人文科学だけではなく社会問題についても目線を向けその考察力というもの長引いておそらく今まで以上に深まり続けただろう

最晩年後世への伝承

年生涯歳という壮大な旅路でしたその死去の日付には多くの追悼記事や講演会など様な形でその功績について語り継ぐ動きへと繋げたいと思う者たちがおりとても皮肉だ歴史とは常につながっているものなのだからしかし一方でこれまで培ってきたものが次世代へ渡す橋渡しになる可能性も秘めていることそしてその事実こそ文化の真髄とも言えそうだ

今日でも人によって語り継ぎ続けられる彼女また最近考慮する価値ありその遺産またその足跡こそ未來につながっていくだろうそして新しい作家新しい芸術家達として未来永劫