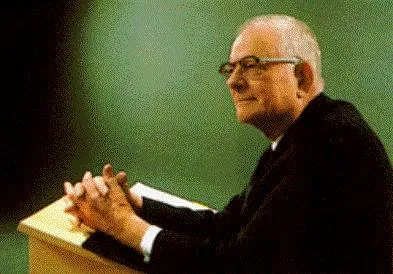

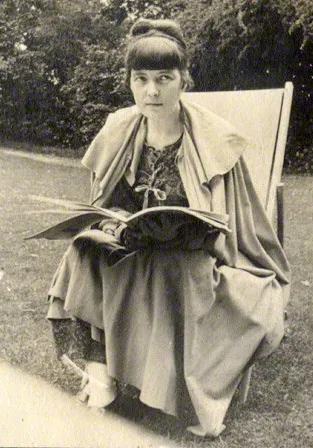

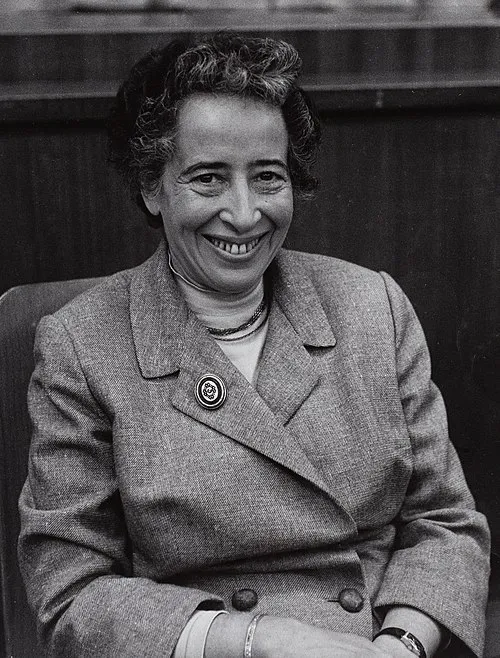

生誕年: 1906年

名前: ハンナ・アーレント

職業: 哲学者

死亡年: 1975年

年 ハンナ・アーレント哲学者 年

ハンナ・アーレントその名は世紀の思想界において一際輝く存在である彼女が生まれたのは年当時のドイツ帝国のブレシュラウ現ポーランド・ヴロツワフであったユダヤ人家庭に生まれ育ち若き日の彼女は特異な感受性と知的好奇心を持っていた教育を受ける中で哲学や政治についての考察が深まり思索することが日常となったしかしそれにもかかわらずその後の人生では数多くの困難に直面することになる彼女は年フランクフルト大学に入学しそこでマルティン・ハイデッガーと出会うこの出会いは皮肉にも彼女の運命を大きく変えることになるだろうハイデッガーとの恋愛関係は深いものであったがそれでもアーレントは独立した思想家として成長していくしかしその後ナチス政権が台頭し始めるとユダヤ人であるという理由から彼女の日常生活は一変する年にはアメリカへ亡命する決断を下すアメリカへ渡った後もアーレントは自身の哲学的探求を続けた全体主義の起源という著作ではその名前が歴史に刻まれる瞬間となるここで彼女は全体主義とは何か人間社会においてどんな形で発現するかについて鋭い視点を提供したしかしこの作品を書いた背景には戦争やホロコーストという凄惨な現実がありそれゆえこのテーマへの洞察には重みと緊迫感が伴っている時折議論されるようにアイヒマンと呼ばれる男による裁判では自身も見つめ直す必要性を感じたようだ悪とは何かその問いへの答えとして普通さという概念を提示したことで多くの反響と批判を呼ぶ結果となったそして多様な意見が交わされた中でも個人責任について真摯な議論を促す力強いメッセージになっていると言えるだろうまた一部から指摘されたようにアーレント自身も皮肉なほど市民権や多様性の重要性について語りながら自身の日常生活ではそれとは相反する出来事特定コミュニティとの隔絶にも苦悩していた可能性もあるそのためおそらく彼女自身も矛盾した存在だったとも推測できる年月日この地上から姿を消したハンナ・アーレントその死去によって人類史上最も重要な哲学者たちの一人として名声はいっそう高まったしかしながら不思議なのは今でも世界各地で行われている討論や講義などにおいてその理念や著作内容が引用され続けていることであるそして今日でも多く的人によって読み継ぎこの流れには少しずつ新しい解釈が加わり続けているその影響力はいまだ衰えてはいない我がお互いに理解し合うためにはどうすればよいかという問いへの解答として多文化共存や民主主義について考え続けさせる力となっているそれゆえ遺産とも言える作品群こそ未来へ向かう希望につながっていると言えるだろうただ今なお政治的課題や社会問題例えば移民問題などがありますよねそれらとの結びつきも強烈ですそして権力と個人の関係性について再考させられる場面こそ多く存在していますこのように皮肉なことに歴史的視点から観れば本質的には何百年経とうとも不変なのではないでしょうか一方で人の日常生活や選択肢その背後には必ず流動的な要素がありますまた私たち自身から外れた存在つまり他者との接触によって初めて見えてくる部分など一方通行ではなく対話こそ重要だという点ですこうして共鳴し合う声によって初めて実現可能なのだと思います 最後まで踏み込んで語り継ぐべきなのですね歴史家たちはこう語っていますどんな時代背景でも人間同士として触れ合う過程こそ根本的意義なのだとこの視点こそ私たち全員必須でしょうね