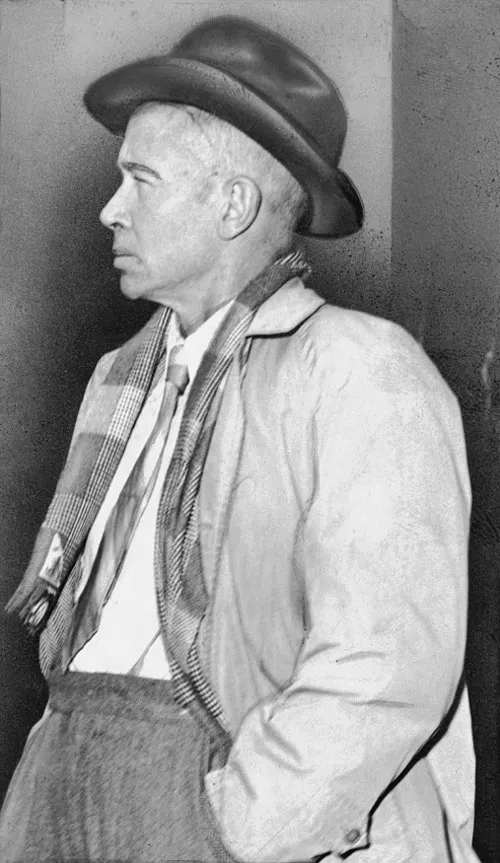

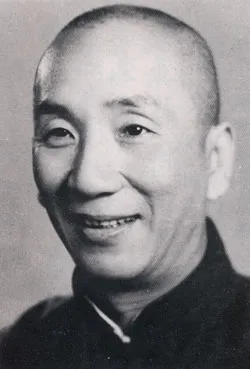

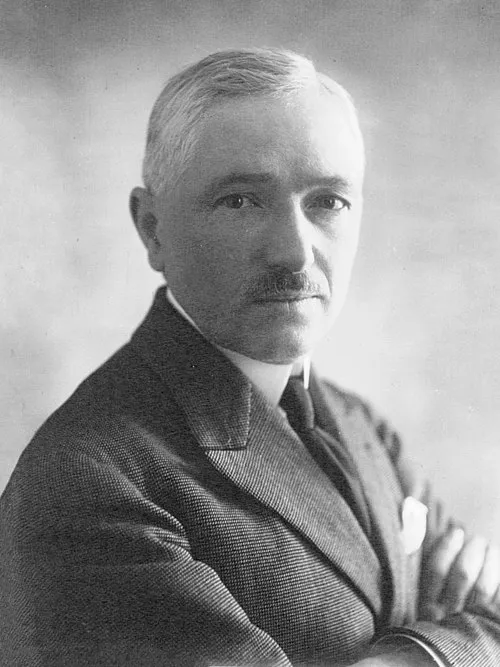

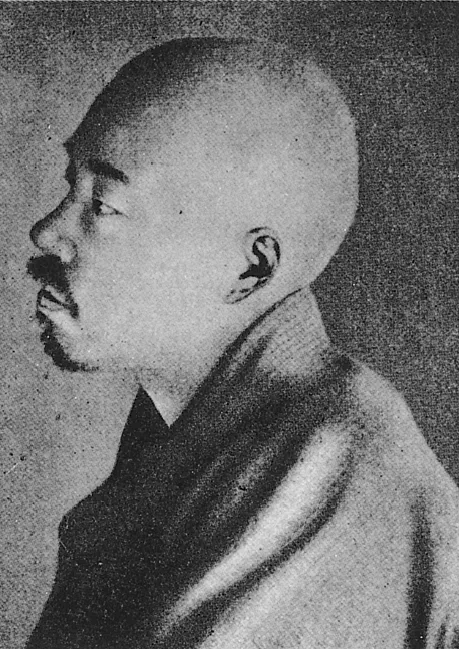

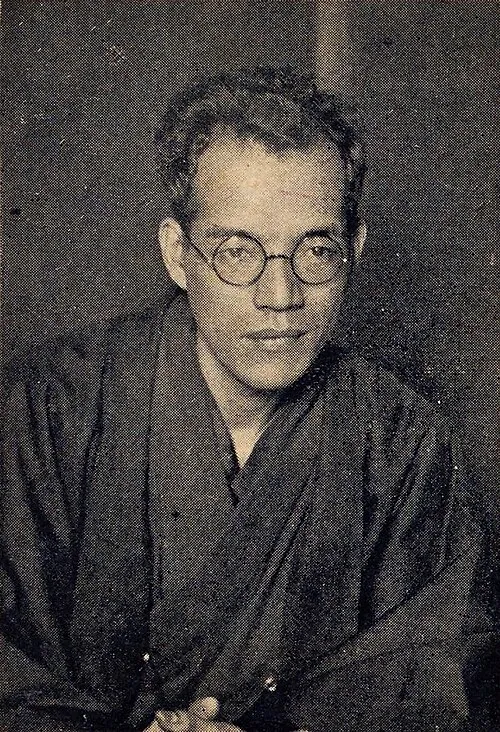

生年: 1897年

氏名: 十一谷義三郎

職業: 小説家、翻訳家

没年: 1937年

年 十一谷義三郎小説家翻訳家 年

年静かな日本の村に生まれた十一谷義三郎彼の誕生は当時の文化的変革の渦中にあり近代化が進む中で伝統と新しい思想が交錯していたそのため彼は幼少期から文芸への深い関心を抱くこととなったしかし家庭環境は必ずしも恵まれていたわけではなく経済的な困難が彼の成長に影響を与えたおそらくこの苦しい状況こそが後に彼を小説家として開花させる土壌となったのであろう

青年期には文学と出会いその魅力に引き込まれた学校では優れた成績を収めていたがそれにもかかわらず友人との関係や周囲とのコミュニケーションには悩みも多かったそれでも彼は自分自身を表現する手段として筆を選んだその後多くの短編小説を書き上げることになる皮肉なことにこの頃の日記や手紙は後の作品群よりも私的な感情や思考が色濃く反映されている

十一谷は大学で学びながら自身の作品を発表し始める初めて短編小説白夜が認められた時その喜びと興奮はいまだ鮮明であるそれから間もなくして多数の翻訳作品にも取り組み始め西洋文学と日本文学を橋渡しする役割を果たすしかしその過程で日本文化について深く考えるようになり自身のルーツについて再評価する必要性を感じるようになった

作家として成長する一方で社会情勢も大きな影響を及ぼした当時日本は戦争と政治的不安定さという二つの波によって揺れていたしかしそれにもかかわらず義三郎は日常生活や人間関係からインスピレーションを受け続け人間ドラマや社会問題について鋭い視点から描写した作品群へとつながっていくこのような環境下でも多様性あふれる物語を書き続けることで自己表現への欲求は満たされていた

年代に入ると日本全体が不安定な状況へ向かう中で義三郎自身も苦悩の日が続いていた体調不良や経済的困難など多くの障害が立ちはだかったしかしそれにも負けず精力的に執筆活動を行う様子を見るとおそらく内なる情熱によって支えられていたのであろうと思われるこの期間中楽園という作品を書き上げその完成度から多くの読者から称賛されることとなった

しかしながら不運にもその創作活動が続いている最中に義三郎は病気になり年にはこの世を去ってしまったその死は文学界だけでなく多くのファンにも衝撃的な出来事だったそれまで描いてきた人間愛溢れる物語群その背後には一体何が隠されているのであろうか議論によれば彼自身の日常生活で感じ取った孤独感や虚無感こそ人への共感につながりそれゆえ深い感動作品へ昇華されたと言えるだろう

現在でも多く読み継がれる十谷義三郎その遺産とは一体どんなものなのでしょう 死後数十年経過した今でも彼の記事や著書はいまだ新鮮味がありますまた失われた楽園というテーマについて掘り下げれば掘り下げるほど現代社会との共通点も見えてきますそしてこのような深遠なるテーマへの挑戦こそ本質的には今なお受け継ぐべきメッセージなのでしょう

例えば日本文学界では特有とも言える詩的表現力これは他国では決して真似できない日本独自性とも言えますこの独自性こそ今日まで脈と流れる文化伝統なのですそして十一谷義三郎という名前もその一端となっていますそれゆえ皮肉ではありますが大正・昭和初期という歴史背景とは別次元で生涯折書かれ続けたいわば普遍に対して思考せざる得ない