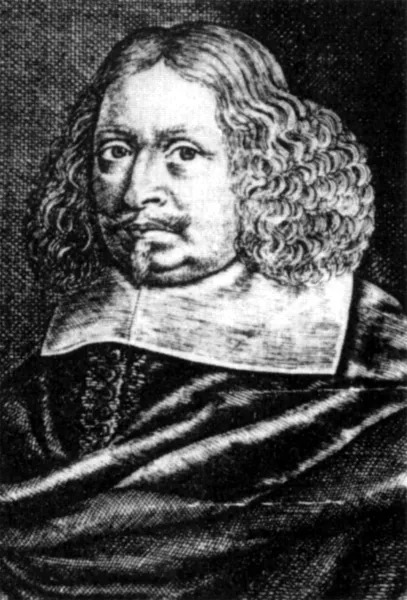

生年月日: 1746年5月5日(延享3年)

死年月日: 1821年

職業: 国学者

主な業績: 国学の発展に寄与

出身地: 日本

塙保己一国学者としての道

年江戸の静かな町で生まれた塙保己一は運命に導かれるようにして学問の世界へと足を踏み入れた幼少期から彼は古典文学や日本の伝統文化に強い興味を抱き特に万葉集への情熱は人並み外れていたしかしそれにもかかわらず彼の道は平坦ではなかった若い頃から周囲の期待とは裏腹に彼自身が求める真実を追い求める姿勢があった

家族から受けた影響も大きかった父親が商人でありながら自身も学問への関心を持っていたため保己一は書物とともに育ったしかし皮肉なことにその商業的な背景ゆえか自身の知識や信念を守るためには常に闘わなければならなかったこの時期おそらく彼は自分が選ぶべき道について深く考える時間があったことでしょう

学問への目覚め

それでも年歳で京都へ旅立ち本格的な国学研究を始める決意を固めたことこそが彼の運命を変える瞬間だったこの旅によって多くの著名な学者との出会いがあり新しい知識や視点が広がっていくしかし同時にこの新しい環境は厳しい競争とも直面させられるものだった彼は名声や地位ではなく真理探究という理念によって導かれていた

年代になるとその功績はいよいよ明白となり始めた自身で編纂した日本書紀や古事記など日本古来の文献について深く研究しそれらを書物としてまとめ上げていったその際和漢比較という手法を用いて日本独自の文化と中国文化との関連性について深掘りする作業にも着手したこのアプローチは後世においても多大なる影響を与え国学という新しい潮流を生む要因となったと言われている

師弟関係とその影響

彼には多くの弟子もおりその中には後有名になった人物もいたしかしながらこの弟子たちとの関係もまた複雑だった師として尊敬されながら一方で独自性への追及から教え方には自由さも求めていたためだ教師としてより指導者として位置付けようとしていたのであるそれにもかかわらず多くの場合生徒たちはその自由すぎるスタイルになじめない場面も見受けられた

ある弟子が街中インタビューで語ったように塙先生との授業では常になぜという問いかけが重要でしたこのアプローチによって生徒達はただ知識だけでなく思考力も培うことになりその結果多様な視点から物事を見る能力につながったと言われているしかしそれゆえに苦労した生徒も少なくないだろう従来通り教科書通りでは済まされない授業内容だったので

晩年と遺産

年高齢となった保己一は東京へ帰郷し自身の日過ごしてきた場所へ戻って行くその晩年には健康状態こそ良好とは言えず一時的には病床につかなければならない期間もあったそれにもかかわらず自身の執筆活動だけは続行し続け次世代へのメッセージを書き続けたこうして今なお我の日常生活へ影響する数多くの記事や文献を書き上げて行くだろう

死亡する直前まで新しいアイデアや哲学について考えている姿勢には感銘すべきものがありますそして日目となる年月日残念ながら人生という長大なる冒険旅行から降り立つこととなりましたただしかしこの時代背景下でも残された記録や思想こそ未だ色褪せない価値がありますそれゆえ国学の基盤とは何かそれこそ自身のお手本だったのでしょうね

現代との関連性

歴史家達によれば その死後年以上経過した現在でも日本国内外で様な形態でその思想浸透していますまた万葉集など古典文学作品への注目度向上という現象まで招いています結局どんなテーマでも人間存在への問いなんじゃないそんな気持ちになる今日この頃です