2016年 - イギリスで欧州連合 (EU) 離脱の是非を問う国民投票が執行。

‹

23

6月

6月23

沖縄の慰霊の日:戦争の記憶を受け継ぐ意味

慰霊の日は、日本の沖縄県において非常に特別な日です。この日は、沖縄戦で命を落とした人々を追悼し、その記憶を次世代に伝えるための重要な儀式が行われます。1945年、第二次世界大戦末期に起きた沖縄戦では、多くの兵士や市民が犠牲となり、その数は十万人以上に達したとも言われています。この悲劇的な出来事は、今もなお沖縄の歴史と文化に深い影響を与えていることから、慰霊の日は毎年6月23日に定められています。この日には、県内外から多くの人々が集まり、それぞれの場所で供養や祈りを捧げます。特に有名なのは、平和祈念公園で行われる大規模な追悼式典です。この式典では、生存者や遺族たちが集まり、自らの思い出を語る場面も見られます。そこでは、「彼らがどんな思いでこの地で生きていたか」「どうして私たちがここにいるか」という問いかけが繰り返されます。勝利の風:この地の名誉の旅「勝利」とはいったい何なのでしょう?目指すべきゴールなのか、それとも過去への感謝なのか。その問いへの答えは、この土地から感じ取ることのできるものです。赤土色のお墓群から漂う香ばしい香り。それこそが、生き残った者たちへと続く道筋となっています。夜明け前…ある年、夏至の日には雨雲も多く暗闇に包まれていました。しかし、人々はその暗さにも負けず、一緒になって語り合う声が静かな公園内へ響いていました。「私のおじいちゃんもここで戦った」。「私は、この島を守ってくれる彼らを忘れない」。そうした言葉ひとつひとつには、多くの感情と思い出が詰まっています。「夜明け前」の静けさ。蝉しぐれと波音だけしか聞こえない中、人々はそれぞれ手元に持つろうそくや花束を静かに供えました。そしてその瞬間、誰もが息を呑みました。「これまで生きていた自分自身」に気づいたからです。子供の思い出帳若者たちは「慰霊の日」をただ単なるイベントとして受け入れるわけではありません。その背後には祖父母や親から聞いた話があります。「私のおじさんはね、本当に優しい人だったんだ」と語る子供たち。その純粋な目線によって伝わってくる記憶。それこそが、この日ならではと言えるでしょう。また、小学校でも子供向けプログラムとして「沖縄戦について学ぶ時間」が設けられており、生徒たちは自分自身で調べたり話し合ったりします。それによって実際には知らないことでも、自分たち自身で考えてみようという姿勢につながります。そして、その思考によって広まる理解。それこそ未来への希望でもあります。言葉にならない想い「母国とは何だろう?」そんな哲学的な問いにも似ています。若者達はいまだその答えにつまずいています。しかし、自分以外にも多様な背景や文化・歴史・価値観があります。その共存意識こそ、大切なのだと思います。またそれだけ心打つ体験だからこそ、「他者との共生」を実感する時間になるのでしょう。伝統的な儀式古来より続いている琉球王国時代から受け継ぐ音楽や舞踊。また地域独特のお菓子なども用意され、お祭り気分さながら無邪気さ満点です。参加する方々同士だけではなく、それぞれ自分自身との対話という新しい景色を見ることでしょう。それ故、「祝福」という表現には力強さがあります。Singing the Blues of the Past(過去へのブルース)歌声とも共鳴し合う風景。一曲一曲、「あぁ…この悲しみ」は永遠なんだよね、と呟くような空気感。本当にそれぞれ異なる視点で聴いている様子でした。それでも一緒になればコーラスになる不思議。不安定だった船上セーニャスウラ号(沖縄県南部)にも夢見る民謡ファンがおりました。「消えることなく残しておこう」と願いつつ心温まります。でも本当、本当に心配ですね。The Eternal Flame of Remembrance(永遠なる追憶)の火焰>そして最後、その炎だけ見つめていました。同時刻、それぞれ異なる場所から持参した火種。そして全員揃えば真っ赤になる大燭台。一緒になればひとつひとつ異なる個性ゆえ、不安定ながら美しい光景です。「仲間」意識とは不思議ですね。また次回「ああいう感じ」でできれば良いと思います。でももちろん怖かったでしょう…😢ただ「また戻ろう」と願う元気だったかな?笑顔浮かべたいですね!涙すら流してしまう程複雑だったでしょうね。でも少なくとも新しい絆へ触れる機会となります。それこそ希望だから⏳ ...

国連パブリック・サービス・デーの意義と活動

国連パブリック・サービス・デー(UN Public Service Day)は、毎年6月23日に祝われる日で、公共サービスの重要性を認識し、その業績を称えることを目的としています。この日は、公共部門で働く人々が果たす役割の重要さや、それに伴うチャレンジについて再考する機会でもあります。2003年に国連総会によって制定されたこの日は、世界中の政府機関や市民社会が協力して持続可能な開発目標(SDGs)を実現するために必要な基盤として機能します。パブリック・サービスは、市民の日常生活における基本的な要素です。教育、健康、安全保障など、多岐にわたる分野で公共サービスは地域社会の構築と繁栄に寄与しています。したがって、この日を通じて私たちは、その貢献を称賛し、新たな課題への対応策を探ることが求められています。勝利の風:この地の名誉の旅青い空から降り注ぐ太陽光線が街角ごとの公共施設や公園を照らす中、その影響力は確実に広がっています。それぞれの都市には、公務員として働く人々が日々精一杯努力し、市民への奉仕活動を行っています。その姿はまさに「勝利」の象徴とも言えます。「公務員」という肩書きだけではなく、「市民」そのものとして活動する彼らは、私たちの日常生活に欠かせない存在です。夜明け前…この特別な日の幕開けには、それぞれ異なるストーリーがあります。例えばアフリカ大陸では、多くの場合経済的制約から公共サービスが脆弱ですが、それにもかかわらず多くの献身的な人々が地域社会の発展へ尽力しています。その背後には、お金よりも大切な「愛」が根付いています。彼らは自分自身よりも他者への思いやりから動き出すことで、希望という名の日差しを灯しているのでしょう。子供の思い出帳小さな町で育った子供時代、多くのお友達と一緒になって遊んだ公園。その公園にはいつも優しいおじさんやおばさんたち、公務員がいて、「みんな仲良く遊んでね」と声を掛けていました。「次回のお祭りも楽しみにしているよ」と言ったその瞬間、自分たちだけではない誰かほかにも思いやりという気持ちでつながっていることに気づいた瞬間でした。そんな優しさこそ、公務員という職業につながる道筋なのだと思います。文化的背景:日本から見える世界日本では、国連パブリック・サービス・デーについてあまり知られていない方も多いですが、日本独自の文化や伝統にも根ざした「奉仕」の精神があります。「和」を重んじ、自他ともに助け合う姿勢は古来より引き継がれてきました。また、この日には地方自治体による表彰式なども行われ、市民参加型イベントによって地域社会全体で公共サービスへの理解と感謝を深めています。このような行動は、日本のみならず他国でも似通った形で見受けられるでしょう。結論:奉仕とは何か?ただ仕事なのか、それとも心から生まれる使命なのか?振り返れば、この日はただ単なるカレンダー上の日付ではなく、人間同士がお互いにつながり合う記念日でもあります。しかし、「奉仕とは何か?」これは非常に哲学的な問いです。ただ与えられた任務をこなすだけなのでしょうか。それとも心から湧き上がる想いによって成し得るものなのでしょう?私たちはそれぞれ違った視点や経験値からこの問いについて考えてみてもいいでしょう。この意味深長なお祝いの日だからこそ、一度立ち止まり、自身でも考えてみたいテーマです。...

ルクセンブルクの大公誕生日:国を挙げて祝う特別な日

大公誕生日は、ルクセンブルクで毎年盛大に祝われる国家的な行事です。この日は、現君主であるグスタフ・ロベール・マリー・フリードリッヒ・アドルフ(通常「大公」として知られる)の誕生日を記念し、国民と国家との絆を再確認する機会となります。この特別な日には、多くの伝統や文化的な行事が行われ、国民にとって重要な意義を持っています。特に、この日には国旗が掲げられ、市内各地ではパレードやコンサート、祝賀会が催されます。勝利の風:この地の名誉の旅ルクセンブルクは、その小ささにもかかわらず、豊かな歴史と文化を有しています。大公誕生日は、その中でも特に重要な象徴です。この日は、国家としてのアイデンティティを強調する役割を果たします。例えば、市街地が鮮やかな青と黄色(ルクセンブルク国旗)の色で装飾され、多くの人々が家族や友人と共に集まり、この特別な日に心から祝います。そして何よりも、この日が意味するものは、「私たちは一つである」というメッセージなのです。夜明け前…その朝早く、大公宮殿周辺には徐々に人々が集まり始めます。子供たちの無邪気な笑い声や、大人たちによるおしゃべり声が混ざり合いながら、小さな街は生き生きとしてきます。そして、大公夫妻がお出ましになる瞬間、人々は歓声を上げて手を振ります。その光景は、本当に圧巻で、多くの場合、「これこそ私たちの王室」と感じる瞬間でもあります。子供の思い出帳毎年、大公誕生日の日には、子ども向けの様々なイベントも開催されます。ボール遊びや音楽パフォーマンス、お菓子作りなど多彩です。その中でも特に人気なのは、自衛隊によるパレードです。その時、一列になって歩く軍隊士官達とその背後から響いてくるドラム音—それこそ全ての世代に感動を与える瞬間と言えます。このようにして、人々はこの日だけでなく一年中思い出として心に刻むことになるでしょう。小さいながらも偉大なる教訓 ここでは少し立ち止まってみたいと思います。この祝いの日には、一つだけ注意深く考えさせられる教訓があります。それは、「大小問わず自分自身やコミュニティへの愛情」が必要だということです。政治的背景や社会問題とは関係なく、人々がお互い理解し合うことから生まれるエネルギーこそ、この小さな国際都市・ルクセンブルクならではと言えるでしょう。 昔ながらのお祭り料理もあり、香ばしい焼きソーセージが通り過ぎてゆけば、その匂いで自然とお腹も空いてしまいますね。また、お菓子屋さんでは色鮮やかなキャンディーなども並び、その見ただけでも心躍る体験となります。 新たなる世代への贈り物 さらに興味深い点として、この日の出来事はいわば次世代へのメッセージとも言えるでしょう。「地域社会」「愛情」「協力」—それこそ未来へ繋ぐためのお守りなのかもしれません。この意味深長なる日において祖父母から孫へ語り継がれる物語—それぞれ独自性豊かな部分があります。そして、それこそ歴史そのものとも言えるのでしょう。結論:何故我々はこれほどまで祝う? しかしここで一つ考えてみたいことがあります。それはいったい「勝利」とはいったい何なのでしょう?これは単なる過去への懐古趣味なのでしょうか、それとも今現在生き続けている希望なのか?そんな問いかけすらしてしまうほど、この日は多面的なお祝いとなっているようですね。しかし、一つ確実なのは、この美しい小国ルクセンブルクの日常生活すべてから得られる喜び—そしてそれこそ私たち皆がお互い結束する力となる要素だと言えそうですね。 ...

エストニアの戦勝記念日 - 歴史と文化の特別な日

エストニアにおける戦勝記念日は、1944年9月22日にソ連軍がナチス・ドイツの占領からエストニアを解放したことを祝う重要な日です。この日、国民は過去の悲劇と戦いの中で得た自由を再認識し、未来への希望を抱く機会となります。エストニアは歴史的に、多くの侵略者に対抗してきましたが、この日は特に国民が一体感を持ち、祖国への愛と誇りを再確認する瞬間として位置づけられています。1940年代初頭、エストニアはソ連による占領とナチス・ドイツの支配という二つの厳しい運命を経験しました。しかし、この戦争の中で多くの勇敢な兵士たちが立ち上がり、自らの土地と文化を守ろうとしました。結果的に1944年、ソ連軍によってエストニアは解放されることとなりました。この出来事は、新たな独立への道筋となり、その後もエストニア人民が自由で自律した国家として生きるためには必要不可欠な一歩でした。勝利の風:この地の名誉の旅この日の朝、小さな町では青空に舞う色鮮やかな旗が揺れていました。その旗は風になびきながらも、そこには無数の人々との約束があります。「私たちは忘れない」と、その声はどこか遠くから響いてきます。広場では子供たちが楽しそうに遊び、大人たちは互いに笑顔を交わしながら思い出話に花を咲かせていました。そして時折耳元に響いてくる太鼓や歌声、それらすべてがこの特別な日のお祝いなのです。夜明け前…長い間続いた闇から、一筋の日差しが差し込むようになったその時。人々は静かなる夜明け前、自分自身や家族、大切な友人について思い巡らせます。「本当にこれでよかったんだろうか?」そんな問いかけも頭によぎります。しかし、それでも心には確かな希望があります。周囲には溢れる愛情や友情、人々がお互いにつながっている実感。そしてその背後には歴史的苦難や挫折感、それでもなお前進する意志。それこそが戦勝記念日の真髄なのです。子供の思い出帳小さな子供達もまた、この特別な日に参加しています。彼らは祖父母から聞いた物語や、お父さんお母さんとの素敵なお祝いの日々について語ります。「昔、おじいちゃんは大きなお弁当箱を持って行軍していたんだって」と目を輝かせます。その瞬間、彼ら自身もその歴史的一部であることを理解します。それぞれの世代同士が織り成す物語、その重みこそ未来へつながる糸なのです。今日、人々はいまだ残る過去との関係性について考えさせられます。その中で私たちは何度も立ち上げてきました。勇気ある決断や行動、自身だけではなく他者にも影響すること。それこそ「自由」への道筋なのかもしれません。そして毎年、この日になると改めて心新たになるものがあります。それぞれ異なる人生経験という色合いや香り、高揚感までも共有できる貴重さ。そしてそれこそ、私たち日本でも伝えたいメッセージなのだと思います。結論:勝利とは何か?しかし、本当に「勝利」とは何でしょう?それ自体ただ過去のお祝い事なのでしょうか?それとも自由とはただ奪われない状態なのでしょう?また新しい視点から見れば、「土壌」のようにも感じ取れるでしょう。この地球上では様々な種族、生物、多様性があります。そのすべて実際“土”として支え合っています。それ故、「勝利」は単なる記憶ではなく未来へ蒔いた種とも言えるでしょう。一緒になった時間と思いやり、その根っこから成長する美しい光景…。私達全員で育んでゆこうじゃありませんか。...

ポーランドとニカラグアの父の日の祝福の違い

父の日は、父親の存在を祝う特別な日であり、世界中で様々な文化や伝統に根ざして行われています。ポーランドとニカラグアも例外ではなく、それぞれ独自のスタイルでこの日を祝います。ポーランドでは6月23日に、ニカラグアでは6月の第3日曜日に父の日が祝われ、この日は家族の絆や感謝の気持ちを再確認する機会となっています。家族の絆:愛と感謝が交差する瞬間ポーランドにおける父の日は、単なるイベントではなく、親子の関係を深める大切な時間です。この日は、多くの場合、特別な料理が振舞われたり、手作りの贈り物が贈られたりします。たとえば、自分たちで描いたカードには「タトゥ(お父さん)」という言葉が書かれ、その心温まるメッセージは、お父さんへの深い愛情を示しています。その瞬間、お母さんや子どもたちがキッチンから漂わせる甘い香りは、家庭的な幸せそのものです。一方、ニカラグアでも同じく家族との時間を大切にし、この日のために特別なお祝いを行います。「パパ」と呼ばれるその存在は、多くの場合家族の中心として扱われます。この国ならではのお祝いには、美味しい食事や楽しいゲームなどがあります。そして何よりも、お互いへの感謝を示す場として位置付けられていることが特徴的です。夜明け前…親子の思い出時折訪れる静かな朝。子どもたちは早起きして、自分たちのお気に入りのお菓子作り始めます。その香ばしい香りがキッチン中に広まり、一緒になって笑顔になる瞬間。それはまさしくポーランド・ニカラグア両国共通している光景です。どちらか一方だけとは言えません。それぞれ異なる風習ながらも、その根底には「愛」が流れているようです。ポーランドではお祝いとして焚き火を囲みながら語り合う時間があります。一緒に集まり思い出話や昔話にも花を咲かせます。一方でニカラグアでも同様に、「エル・ディア・デ・ロスパパス」の名の下、大勢で集まり楽しむことになります。このひと時こそが親子間や家族全体につながりを与え、生涯忘れることのできない宝物となります。青空への飛翔…過去から未来へ続く道歴史的背景として、ポーランドでは1965年から正式にこの日がお祝いされ始めました。その背後には、人々がお互いの役割について認識し合う必要性があったからと言えるでしょう。そして今やこの日は家族全体によって盛大に祝福され、それぞれのお父さんへの感謝状を書いた手紙なども受け取ります。一つ一つ寄せられた言葉には真心があります。対照的にニカラグアでは1970年代からお祝いされてきました。この国独特のお祝い方には「パパ」は至高なる存在として祭り上げられ、その地位は未だ変わることなく崇め奉られているようです。現代社会にも変化し続けながらも、この習慣だけは継承されていて、一層豊かな意味合いがあります。文化と言葉…多様性ある見解Poznań(ポズナン)街角:"これはあなたへ捧げる詩""ありがとう、おとうさま""あなたなしでは私達はいない"これら短文すべて、日本語とは異なる響きを持ちながら彼等独自要素でもある言葉選びによって成形されたものとも考え得ます。しかし、その真意は「感謝」であり、それだけでも十分なのかもしれません。Caro(カル)地方:"私達皆んな愛しています!""大好き!" ""本当にありがとう!"こうした表現方法さえあれば、一層個人間結びつきを深めながらより良き明日へ向かって進んで行く様相見受けます。哲学的問い:勝利とは何か?そして未来へ繋ぐ橋渡し?Poznań市民によれば、「勝利」それ自体とはどういうことでしょう?ただ単純な成功なのか。それとも果実となった幸福という名目足り得るのでしょう?そう考えるならば、この日の重要性こそ時代越えて我々自身連綿不動について語ろうとも思わせてくれるものとなります。またそれぞれ双方背景異なる祖国人々同士共有する道具箱内収録され続け流転通過点数多記憶残そうですね。しかし最後まで残った種どう育つべきなのだろう・・・それこそまさしく毎年迎える「Father's Day」と呼ぶ名そのものですよね!?結果として私達すべて豊穣果実待望連携形成不断繰返し知恵贈与受領した事実申し上げたいと思います。そしていつしか来たる未来譲渡形式どう在すべきなのか問い直す良縁育む契機だと思います。...

出来事

2016年 - 改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が施行。社交ダンスやディスコが原則として風俗営業から除外された。

2014年 - 日本学術会議が、提言「男女共同参画社会の形成に向けた民法改正」において選択的夫婦別姓制度の導入を提言。

2009年 - 東京高裁が足利事件の再審開始を決定。

2008年 - 東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)がワンセグ2サービス放送開始。

2008年 - 朝日放送(ABC、テレビは現・朝日放送テレビ、ラジオは現・朝日放送ラジオ)が大阪市福島区福島の新社屋から放送開始。

2004年 - 東京メトロ半蔵門線の渋谷駅で渋谷駅駅員銃撃事件が発生。犯人は同月26日に出頭し逮捕された。

2002年 - 岡山県新見市で初の電子投票による市議会議員・市長選挙。

2001年 - ペルー南方沖でMw 8.4の地震発生。139人が死亡。

1999年 - 男女共同参画社会基本法公布・施行。

1996年 - 任天堂がNINTENDO64を発売。

1995年 - 沖縄県の平和祈念公園に戦没者23万4千名の氏名を刻んだ平和の礎を建立。

1993年 - 小沢一郎・羽田孜らが新生党を結成。

1991年 - ル・マン24時間レースにて、マツダ・787Bが日本車及びロータリーエンジン搭載車として初優勝。

1989年 - 中国共産党の第13期4中全会で総書記の趙紫陽が全職務を解任され、以降自宅軟禁下に置かれる。

1985年 - インド航空182便爆破事件。成田空港手荷物爆発事件。

1982年 - 東北新幹線の大宮駅 - 盛岡駅間が開業。

1973年 - 自衛隊機乗り逃げ事件発生。

1970年 - 午前0時に日米安全保障条約が自動延長。反対する学生デモの一部が暴徒化し、麻布警察署などに火炎瓶が投擲される。

1969年 - 宇宙開発事業団法公布。

誕生日

死亡

2023年 - 栗山昌良、演出家(* 1926年)

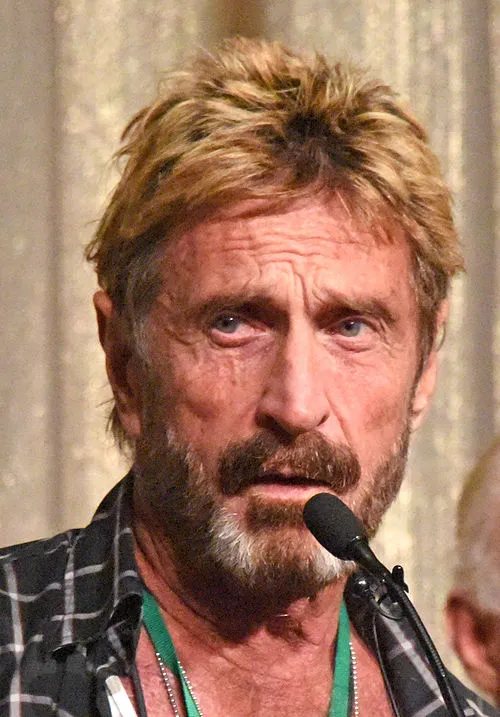

2021年 - ジョン・マカフィー、コンピュータプログラマ(* 1945年)

2018年 - 金鍾泌、政治家、元大韓民国国務総理(* 1926年)

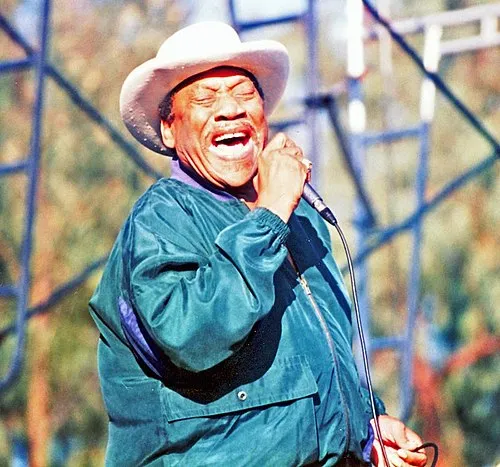

2013年 - ボビー・ブランド、ブルース歌手(* 1930年)

2013年 - リチャード・マシスン、作家(* 1926年)

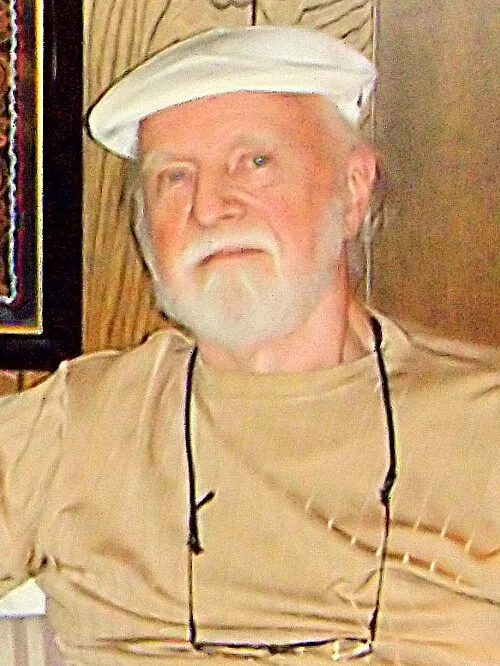

2011年 - ピーター・フォーク、俳優(* 1927年)

1998年 - 加倉井実、元プロ野球選手(* 1934年)

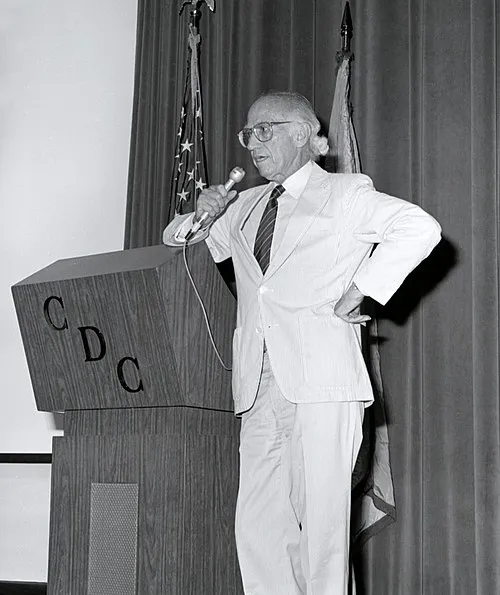

1995年 - ジョナス・ソーク、医学者(* 1914年)

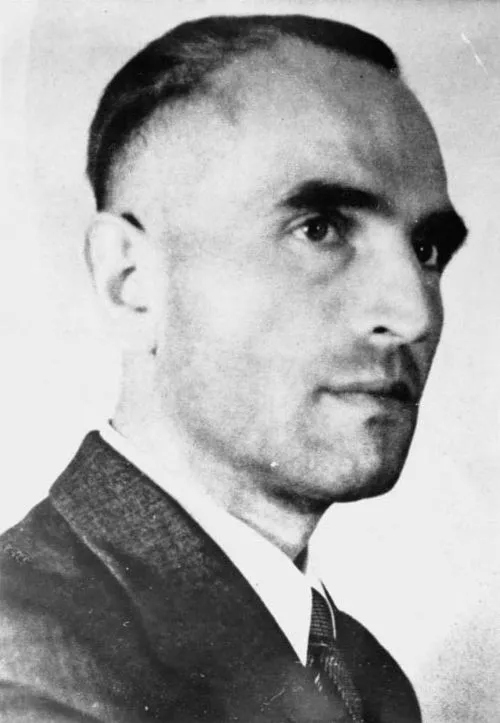

1989年 - ヴェルナー・ベスト、ナチス・ドイツデンマーク総督(* 1903年)

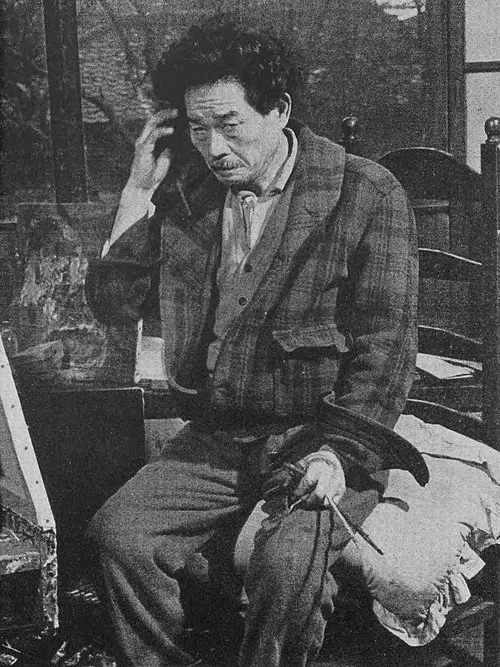

1975年 - 林武、洋画家(* 1896年)