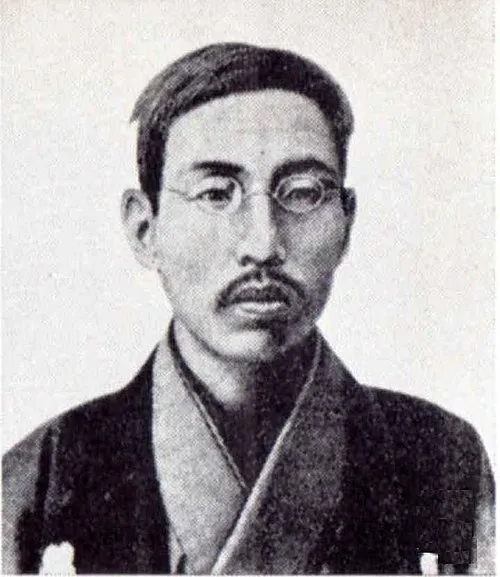

名前: 双葉山定次

生年月日: 1912年

引退年: 1968年

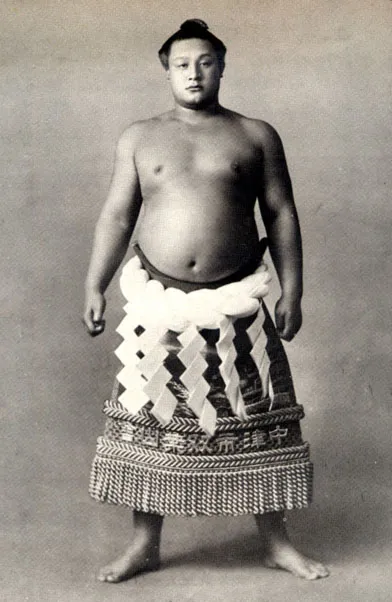

地位: 大相撲第35代横綱

年 双葉山定次大相撲第代横綱 年

双葉山定次力士の神話と伝説

彼が生まれたのは年福岡県まだ日本が戦争の影を背負う前静かな村で彼は幼少期を過ごしたおそらく当時の農村社会において体格や力は尊ばれその中で育った双葉山には特別な運命が待ち受けていた

若き日の彼は兄弟たちと共に草むしりや田んぼ仕事を手伝っていたしかしその体格と運動神経は周囲から注目される存在だったそれにもかかわらず彼自身は相撲の世界には無関心だったと言われているそうした中ある日地元のおじいさんに誘われて相撲道場へ足を運ぶことになったこの出会いが彼の人生を大きく変えることになるとは誰も思っていなかった

道場で磨かれる技術や精神性この新しい世界で双葉山は自分自身を見つけたようだ努力すれば必ず報われると信じ続けた結果小さな大会で勝利する喜びを知るそしてそれこそが彼にとって初めての勝利というものだったしかしこの道には困難も多かった練習の日は厳しく自身よりも優れたライバルとの闘争も待っていた

力士としての飛躍

年代日本では大相撲が人気を博していたしかしその一方で戦争による混乱もあったその中でも双葉山は成長し続け春場所ではその名を全国に知らしめることになる皮肉なことにこの成功によって多くの人から期待されるようになり更なるプレッシャーに直面することになった

年頃横綱昇進への道が開かれていくしかしこの昇進には多くの試練が伴った敵対する力士との対戦や自らへの期待など多岐にわたる重圧しかしそれにもかかわらず彼は立ち上がり続け自分自身と向き合う決意を固めた年には横綱として正式に認定されその名声はいよいよ高まっていく

横綱としての日

年代前半大相撲界では彼の存在感が際立っていた強さを象徴する力士として多くのファンから愛されたのであるその姿勢や技術だけでなく人間的な魅力でも人を惹きつけていたと言われている特に不屈の精神それこそが双葉山最大の武器だったとも言える

しかし一方でその人気ゆえに批判もあった当時多くメディアから取り上げられることで常に公衆の目線にさらされていたためだそのプレッシャーによって心身とも疲弊してしまうこともあったと思われるまた横綱という称号には常なる勝利だけでなく品位まで求められるため不安定さとは無縁とは言えない状況だったそれでも彼は貪欲な姿勢で土俵へ臨み続けその姿勢こそ新世代への模範となり得た

引退後と遺産

年相撲界から退職その後も名誉ある地位につき大相撲協会など様な活動にも従事したこの時期多忙ながらも安定した生活基盤築いて行ったようだそれにもかかわらず内心では寂しさや孤独感とも闘う日だったとも考えられているこの矛盾した心理状態一方では敬愛されながら一方では孤独それこそ本当なら表現できない部分なのだろう

死去と記憶

年月日不世出の横綱・双葉山定次はいわゆる冬眠に入った不幸にも歳という若さでこの世を去ったそして今でもその存在感生涯尽くした努力や情熱について語り継ぐ人がおりその遺産はいまだ生き続けていると言えるだろう

大相撲界全体への影響 は計り知れないものとなっている現在でも弟子達によって教え子達へとその教え残す声まで聞こえて来そうですそして今日大相撲ファンのみならず多種多様な人へ与え続ける存在意義まさしく現代日本文化・歴史にも根付いているのでしょう

.webp)