2018年 - 北海道札幌市豊平区でガス爆発事故が発生し、52人負傷(札幌不動産仲介店舗ガス爆発事故)た。

12月16 の日付

6

重要な日

47

重要な出来事

234

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

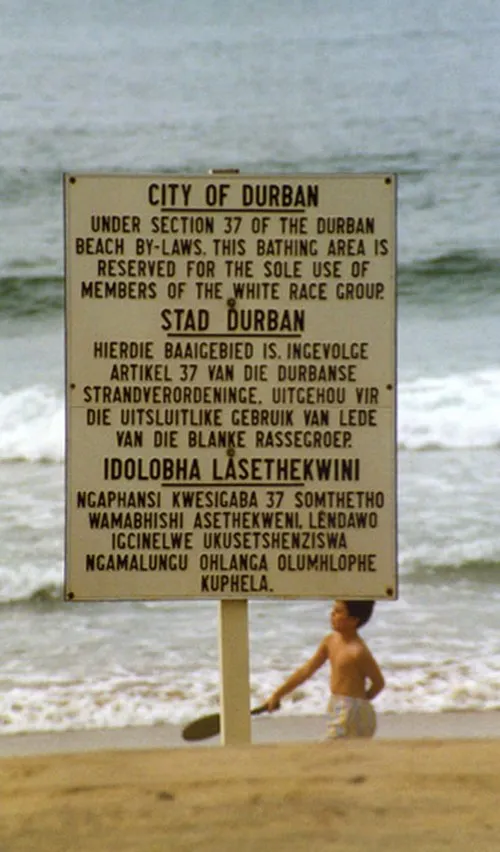

南アフリカ共和国の和解の日 – 社会的共存の重要性

南アフリカ共和国における「和解の日」は、毎年12月16日に祝われる特別な日であり、過去の苦しみを癒し、新しい未来へと進むための記念日です。この日は、1994年にアパルトヘイト体制が終わりを告げ、多民族国家としての新しい時代が始まったことを象徴しています。和解の日は、国民が過去の傷を振り返りつつも、新たな結束と理解を築くことの大切さを再確認する機会となります。この日が選ばれた理由は、1846年に起きた「ボーア戦争」の戦闘や、さらには1961年のウムコント・ウェ・シズウェ(MK)設立記念日に関連しており、南アフリカの複雑な歴史的背景と深い関係があります。特に、アパルトヘイトによって引き起こされた社会的不平等や人権侵害から立ち直ろうとする国民全体の努力が、この日には凝縮されていると言えるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅南アフリカでは、この日が来るたび、人々は心に浮かぶ感情や思い出を抱えながら集います。空気には甘い香りが漂い、一緒になって食事を共有することで親密さが生まれます。「私たち一人一人がこの国を愛している」と声高らかに叫ぶ姿は、その瞬間、自分自身もその一部であることを感じさせます。そして、お互いへの理解と思いやりがあふれる瞬間でもあります。夜明け前…夜明け前、不安や恐れ、不満とともに暗闇から出てくる光。それはまさしく和解の日そのものです。この日の意味は単なる祝祭ではなく、それぞれ個々人とその家族、生まれ育った環境との向き合いでもあるからです。多くの場合、人々は自らの痛みや失ったものについて語ります。しかし、その中で発見される希望—それこそが真実なのです。子供の思い出帳南アフリカ共和国で育つ子供たちは、この日の重要性について教えられます。「私のおじいちゃんもおばあちゃんも、この日は特別だと言っていた」と幼子達は口々に語ります。彼らには血筋によって引き継ぐ歴史があります。その記憶こそ未来への希望となるでしょう。また、この日は学校でも多く取り上げられ、生徒たちは自国について深く考える良い機会となっています。心温まる行事:祭典と共同体意識 和解の日には多様な文化行事や活動も展開されます。音楽演奏やダンス、地域ごとの伝統的な料理など、その全ては国民同士を結びつける糸となります。そして、その背後には長い道程で培われてきた相互理解があります。このような行事によって、多種多様な文化的背景から成る南アフリカという一つ大きな家族として認識され、それぞれがお互いから学び合う機会にもなるわけです。 まとめ:未来へ向かう意味とは? "しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?" 和解の日という特別な日は単なるイベント以上ですが、その意味深さゆえ、多くの場合考えさせられる瞬間でもあります。この日だけではなく、一年中通して私たち自身がどう生きたいかについて問い直す必要があります。その問答によって私たち自身そして次世代への希望もまた新しく育むことになるでしょう。 ...

カザフスタン独立記念日:歴史と文化を祝う日

カザフスタンの独立記念日、すなわち「カザフスタン共和国の独立宣言の日」は、毎年12月16日に祝われます。この日は1991年にカザフスタンがソビエト連邦から独立を宣言したことを記念する特別な日です。歴史的には、この瞬間は数世代にわたる民族の願いが実現した瞬間であり、自由と自決の象徴となっています。長い間、多くの異なる文化や民族が交差する地であったカザフスタンは、ソ連時代においてもその多様性を持ち続けました。しかし、個々のアイデンティティや文化が抑圧されていた時期もありました。これらすべてを経て迎えた独立の日は、国民にとって単なる政治的勝利ではなく、自らの文化や伝統を再確認し、新しい未来へ向かう希望の日でもあるのです。勝利の風:この地の名誉の旅この日は、煌めく太陽が大草原を照らし、その光が無限に広がる天蓋として広がります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合って、一つになるような感覚があります。そして人々は色鮮やかな民族衣装に身を包み、大草原で踊り歌います。それはまるで、この地に根付いた精神的なエネルギーが一斉に解き放たれる瞬間なのです。夜明け前…多くの場合、人々は夕暮れ前から集まり始めます。小さな子供たちは笑顔で駆け回り、その周囲には親たちによる温かい視線があります。「それこそ私たちだ!」という思いと共鳴しながら、自分たち自身について語り合う姿があります。彼らは過去から現在まで受け継ぐ物語を紡ぎ出し、その輪郭には祖先から受け継いだ誇りと希望があります。歴史的背景カザフスタンでは、独立宣言以前にも数度国家として自決への道筋を求めました。しかし、それまで様々な外圧によって苦しむこととなりました。その中でも特筆すべきなのは1930年代から1940年代初頭にかけて起こった大飢饉です。この悲劇は約200万人以上もの命を奪ったと言われています。そのような状況下でも人々は屈することなく生き延び、自国への夢を見ることだけは忘れませんでした。革命の火花1986年12月17日、「ジュルトゥス・デモクラシー」の呼び声とも呼ばれる抗議運動「ジュルテウ」で、多く의若者들이意義深い闘争へ身を投じました。この出来事もまたその後続く独立運動への流れとなりました。それ以来、人々心中には熱望する気持ちが宿り続け、その運命の日まで結束していました。子供の思い出帳C子どもたちは大人になってからもこの日の思い出について語ります。「あの日、おじさんやおばさんがお祝いしている姿」を目撃したことで、自分自身も新しい未来へ向かう責任感や期待感に満ち溢れるようになったという声も少なくありません。そして何より、「私にもできるんだ」と思わせてくれた存在だったのでしょう。その力強さこそが次世代へのバトンタッチになります。C将来へ向かう希望"信じられる未来" - それこそ私達全員共通する願いや信念と言えるでしょう C国家建設:C各地域で様々な行事やパレードなど開催されます。「これぞ我等」など喜び溢れる声響き渡ります。C文化祭:C伝統舞踊・音楽・料理など展示され、更なる絆深まります。他方として観光客にも魅力的でしょうね! 今後について考える…Sさて、新しい挑戦者として私達何処まで行くだろうか?我等どう進化してゆくだろうか?幸せ掴むには勇気必要ですが常識打破すれば可能ですよね!その意味でも互助精神高揚重要ですね〜 …終焉近づいています…“確固不動した意思とは何でしょう?果実ため土壌育成努力無駄ではない!”結論:ここまで振返れば良縁持つ友人関係如何なる変化与えるでしょう?もし勝利追求ならばそれただ自己満足否定!大切さ理解せぬまま短期間選択肢手放せぬ結果招きます…。問答形式探求 「しかし、勝利とは何か?ただ過去記憶なのか、それとも土壌蒔いた種なのか?」— カザフスタン共和国 独立記念日 — ...

バーレーンのナショナルデーの祝祭と文化

バーレーンのナショナルデーは、毎年12月16日に祝われ、国の独立と成長を象徴する重要な日です。この日は、1971年にイギリスから独立したことを記念しており、バーレーン国民にとって誇り高い意味を持っています。歴史的背景としては、バーレーンは長い間、多様な文化と文明が交錯する場所であり、その多様性が今日の豊かな社会を形成しています。かつてこの地では交易が盛んで、多くの人々が出入りし、さまざまな影響を受けながら発展してきました。自由への航海:独立への道自由への航海という言葉は、この国の独立に向けた苦難や挑戦を象徴しています。1950年代から1960年代にかけて、地域の動乱や政治的変化によって人々は不安定さに直面しました。しかしながら、その中でもバーレーンの人々は団結し、自らの声を上げていきました。その結果として訪れた1971年12月16日、この日こそ彼らが待ち望んだ自由の日でした。歴史的瞬間:未来への灯火1971年12月16日のその瞬間、人々は歓喜と希望で満ち溢れていました。街中では祝砲が鳴り響き、人々は赤・白・緑・黒色の国旗を掲げて踊りました。「これまで歩んできた道」を振り返るにはあまりにも感慨深く、未来への希望が交錯した瞬間でした。その時代背景には冷戦という世界的な影響もありましたが、それにも負けず、自分たちだけのアイデンティティを守るために闘った結果と言えるでしょう。色彩豊かな祝祭:心躍る一日ナショナルデー当日は、全国各地でさまざまなイベントや祭典が開催されます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、人々は街へ繰り出します。この日は家族や友人たちとの再会の日でもあり、一緒になって喜び合う時間となります。特別な食事や伝統音楽も楽しむことから、この日ならではのお祝いムードが漂います。流れる時間:思い出と共に小さな頃からこの日の特別感を知る子どもたちは、大人になった今でもその思い出を胸に秘めています。「夜明け前」、まだ薄暗かった頃、一緒に飾った提灯。その光景はいまだ鮮明です。そして、「勝利とは何か?」そんな問いもまた、この日の背景には常につきまといます。それぞれ異なる経験と思い出によって、この日に対する感情もまた個性的なのです。地域文化との融合:共存する伝統バーレーンは多民族国家であり、そのため異なる文化的要素がお互いに影響し合っています。このナショナルデーには特別ゲストとして、多くの場合他国から参加者も訪れます。また「昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣」があったように、この地域ならでは風習や伝統芸能などにも触れる機会があります。このような文化交流こそ、「私たちは一つ」と感じられる瞬間でもあります。子供たちへ贈る未来へのメッセージNation's Day のシンボルとなっている美しい花火やパレードを見ることで、大人になるにつれ若者たちは「私達自身」の存在意義について考える機会になります。「次世代へ何か残せるだろうか?」そんなことにも思考が巡ります。それぞれ世代ごとの役割分担によってこの土地固有のアイデンティティーも守られていると言えます。結論:国家とは何か?Nation's Day を通じて見えてくるもの、それはただ単なる記念日以上です。しかし、「国家とは何なのか?」それについて考えさせられる場面とも言えるでしょう。愛すべき故郷、その土壌には先人達から引き継ぐべき種があります。それぞれ自分自身感じ取れるものだからこそ、大切なのです。このナショナルデーという舞台こそ、私たち皆んなで築いて行くべき場なのです。...

バングラデシュとインドの戦勝記念日:歴史を後世へ伝える日

戦勝記念日とは、国の歴史において重要な出来事や戦争の勝利を祝う日であり、バングラデシュとインドにおいては特に特別な意味を持っています。この日は毎年12月16日に祝われ、1971年のバングラデシュ独立戦争の終結を記念しています。国々が様々な理由で分裂し、または統合していく中で、この日の出来事は単なる過去の出来事ではなく、民族としてのアイデンティティや誇りを形成する基盤となっているのです。1971年に始まったこの独立戦争は、多くの人々が自由と自決権を求めて立ち上がった結果、ついにはパキスタンから独立したことになります。この流れはただ一つの国家が新たに誕生する瞬間だけではなく、その背後には数え切れないほど多くの苦しみと犠牲があったことも忘れてはいけません。独立戦争中、人々は家族や故郷を失い、多くの場合命すらも奪われました。それでもなお彼らは希望を捨てず、新たな未来への道筋を築こうとしました。勇気という名の旋律:自由への道程この日の朝早く、大空には微かに雲が広がり、一筋の日差しが土地を照らしていました。その光景はまるで「希望」という言葉そのもの。家々から流れる食事作りの香ばしい匂いや、市場から聞こえる賑わいある声。子供たちが無邪気にはしゃぎながら走り回る様子—それら全てが、一つになって「私たちは生きている」というメッセージを放っています。夜明け前…1971年、それ以前の日々、人々は静かに耳を澄ましていました。「今度こそ自由になる!」という思い描かれた夢。しかし、それは多くの場合夢だけでした。何十年にもわたり抑圧され続け、自身や文化さえも奪われてしまう現実。それでも希望という炎だけは消えることなく心の中で燃え続けました。子供たちの思い出帳"母さん、この日はどんな日なの?""今日は私たちのお祝いの日よ!" "どうして?" "そうね…昔、人々が大きな勇気で立ち向かって、新しい国を作ったから。" そのような会話から始まる若者たちとの触れ合い。この日、彼らにはただのお祭りではなく、自身よりも大きな物語があります。それぞれの家庭には祖父母や親から聞いた伝説があります。そして、その物語はいまだ彼ら自身によって織り成されています。歴史的背景:獅子奮迅の日1971年3月26日、その日は血塗られた運命の日として知られている。「アクシャ」が行われ、多くの場合それまで穏やかだった町並みも一変しました。人間として守るべき基本的権利すら奪われ、多く者達が抵抗運動へ参加せざる得ませんでした。その結果、生じた無数のおびただしい悲劇。しかし、それぞれ心に抱いた思い—「自由になりたい!」—それこそ全てでした。春風となった抵抗者たち\“私自身もその中でした” と語る女性兵士。その目には当時見せない強さと感情があります。満開となったジャスミン花にも似ています。「私たちは忘れてはいません」と言うその声。その声色すべてがおぼろげながら響いています。文化的意義:伝統ある祝祭バングラデシュでは、この特別な日になると各地で大規模なお祝い行事やパレードなどがおこります。食卓には豪華料理、お祝いムード溢れる音楽、美しい衣装など、一つひとつ全て心温まる要素です。そして何より、この日は全国民一人一人によって感じ取られる感情—尊敬、感謝そして未来への期待です。それぞれ異なる地域文化でも共通するテーマとして「団結」が掲げられることでしょう。色彩豊かな舞踏 — 未来へ繋ぐ絆Bengali dance(ベンガルダンス)が披露されます。そのリズム感あふれる動きとかすかな風音との調和。また新世代へ引き継ぐためにも力強さ+優雅さがあります。一瞬一瞬、大地との対話とも言える表現…。それゆえこそこの時期愛され続けるんですね! そうしたダンスを見ることで私達自身、「時間」を越えて再発見します。そして進化します。このイニシアティブとも言える進展によって豊かな未来へ導かれているようです。結論: 自由とは何か?希望という名石碑Abrar Shamsul(アブラール・シャムスル) - この名誉ある歴史的瞬間について振り返れば、「本当の自由とは何だろう?」と思わず考えてしまいます。ただ過去のみならずそれ以外にも多面的存在価値…。果敢なる闘志;主張された権利;愛する家族等。”そして今後進化した社会…それでも欠片になって残された個人個人認識なしでは到底成し遂げ得ないもの。” しかし私達全員共通して捉えておくべき点 — 「小さい種」 、必然的蓄積プロセス経由目指せ次世代=明確なる未来!これぞ真実…。またいつの日方よ再評価されつつあるでしょうね。永遠性+完璧こそ求めなが応じたい......

電話創業の日 - 日本の通信歴史を振り返る

電話創業の日は、日本において通信技術の発展と、それによる社会の変革を象徴する重要な記念日です。1877年、東京で初めて電話が導入され、その後、日本全国に広がっていきました。この日を祝うことは、情報伝達手段としての電話の歴史的意義や、当時の人々に与えた影響を振り返る良い機会となります。最初に電話が導入された際、人々はその音声で遠く離れた相手と瞬時にコミュニケーションが取れることに驚きを隠せませんでした。特に江戸から明治へと移り変わる過渡期には、西洋文化との接触が盛んになり、新しい技術への関心も高まりました。電信や郵便など他の通信手段も発展していたこの時代、電話はまさしく「新しい風」を吹き込む存在だったと言えるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅想像してみてください。東京の街中には、多くのお店や家々があります。その間を通り抜ける人々は、情報を求めたり、自分たちの日常生活について語ったりしています。しかし、それまで彼らが使っていた郵便や電信では時間がかかってしまいます。「もしも、一瞬で相手と話せる方法があれば…」という夢。それこそが1877年4月14日の電話創業の日によって実現したことなのです。夜明け前…その日、東京ではまだ薄暗い朝霧が立ち込めていました。しかし、新しい通信手段として登場した電話機は、人々の日常生活を一変させる大きな力を秘めていました。初めて耳にする声は、不安も期待も入り混じった感情で満ち溢れていたことでしょう。そして、この新しい技術への興奮から、多くの人々が集まり、その瞬間を目撃しようとしていました。最初こそ限られた地域のみでしたが、その後次第に電話網は広まり、都市部から地方へと普及していきました。「あなたのお店の商品について教えてほしい」と言えば、「今すぐ行けます!」という返事が返ってくる。それまで長時間待つ必要だったコミュニケーションスタイルとは一線を画すものでした。このような新しい可能性には、多くの人々がおどろき、その魅力にはまったことでしょう。子供の思い出帳そして今、この日を知る子供たちはどう感じているのでしょうか?例えば、おじいちゃんから聞かされる「昔話」。おじいちゃん曰く、「私たち若かった頃、手紙を書いて送ったら何日も待たなくちゃならなかった。でも今じゃスマホ一つでパパともママとも話せちゃう!」そんな風に語られるエピソードには、世代間で受け継ぐ知恵や経験があります。このような体験談こそ、日本社会全体で築いてきた歴史でもあります。また、おばあちゃんがお孫さんによく言う言葉、「便利になったね」というフレーズ。その裏には、「私たち苦労してこれだけ進化させてきたんだよ」という誇りがあります。このような世代間交流によって、日本独自の文化と歴史的背景にも根ざしたコミュニケーション方法として定着していることがお分かりいただけますでしょうか?結論しかし、この記念日はただ過去を見るだけではありません。「技術進化とは何なのか?」その問いへの答えは、一つではないでしょう。一方では便利さ、一方では失われゆくもの。私たちは未来へ向けてこの記憶と共存し続けなくてはいけません。そしてその時点で心に留めたい哲学的問いがあります。「進化した未来とは果たして幸福なのだろうか?」それとも「ただ速度だけ上げても心豊かなコミュニケーションにつながらない」のでしょうか?...

紙の記念日: 日本の紙文化を祝う日

毎年、10月22日は日本において「紙の記念日」として祝われています。この日は、紙文化の発展やその重要性を再認識する機会となっています。紙は人類の知識や文化を伝える媒体として、また日常生活に欠かせないアイテムとして、深い歴史を持っています。日本における紙の起源は古く、奈良時代には中国から伝わった和紙が普及しました。和紙は、その繊細な質感と強度から、多くの芸術作品や書物に用いられ、文化的な価値を生み出してきました。特に美しい模様や手触り感が特徴的であり、日本独自の工芸品としても高く評価されています。風舞う桜:和紙が紡ぐ物語桜の花びらが舞う春の日、家々では手作りの和紙で贈り物を包む姿が見られます。それはまさに、日本人が大切な人へ思いを込める瞬間です。このような情景は、「心」を表す重要な行為でもあります。夜明け前… 和紙誕生への道遡ること数千年前、中国から伝わった技術によって、日本でも独自の製法が確立されていきました。平安時代には、高級和式帳簿や巻物など、多様な用途で使われるようになりました。その頃、人々は文字を書くことだけではなく、その背景となる材料にもこだわり始めたと言われています。竹や木から作られる特別な繊維、それによって作られた色鮮やかな和纸。それぞれには物語があります。子供の思い出帳:遊びと学びを結ぶ架け橋小学校時代、「絵日記」を書いた覚えがありますか?クレヨンで描いた思い出、それを書き留めたページ。そのページは色あせても、その中に詰まった思いや夢は決して消えません。日本では多くの場合、子供たちが初めて文字を書くとき、それを書くための用具として「半紙」が使用されます。この半紙、一見すると普通ですが、その背後には数百年もの歴史と技術が隠れているんです。和纸職人たち:職人技という名の情熱今もなお存在する和纸職人たちは、自分自身だけでなく地域全体にも誇り高くその技術を継承しています。「私たちも過去への尊敬と思いを込めて、この仕事を続けています」と一人ひとりが口々に語ります。その言葉には、自身のみならず国全体への愛情も感じ取れます。嵐の日… 和纸産業への挑戦自然災害などによって厳しい局面に直面することもしばしば。しかし、大雨の日でも、「私たちはこの風雨にも負けない」と真剣な眼差しで言う職人達。その目線には未来への希望があります。そして彼らこそ、本当のお守りとも言える存在なのです。一枚一枚:さまざまな顔を持つ日本文化No one can truly appreciate the beauty of washi until they hold it in their hands. The texture, the weight, even the sound it makes when crumpled, each speaks volumes of its rich history. It is a canvas for artists, a diary for dreamers, and a testament to cultural heritage.Cultural Reflections: Paper in Daily LifeThe significance of paper extends beyond mere writing; it encapsulates countless traditions and rituals...