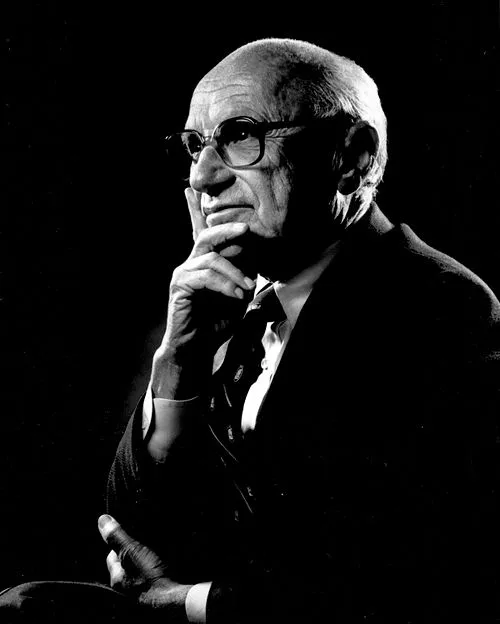

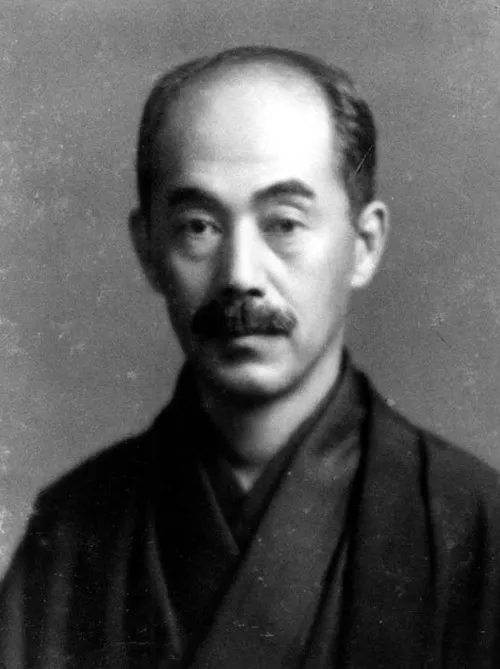

名前: 藤原弘達

生年月日: 1921年

職業: 政治学者、評論家

死亡年: 1999年

年 藤原弘達政治学者評論家 年

藤原弘達の物語は戦後日本の政治思想を形作る重要な存在としての彼の役割から始まります年日本という国が大きな変革を迎える中で彼はひっそりと生まれましたしかしその誕生が後に日本の政治学界に与える影響は計り知れないものでした若いころから彼には特異な才能がありました大学時代藤原は政治学に目覚め多くの古典文献や現代思想に触れましたそれにもかかわらず彼は当初自身の考えを持つことには慎重でした社会情勢や周囲の期待との葛藤を抱えながらも自身の思索を深めていったと言われていますおそらくこの時期に築いた基盤こそが後年彼が抱える複雑な政治的見解へと繋がる重要な要素だったのでしょう年日本が敗戦し新しい時代が幕を開けましたこの激動期において藤原は新たな視座で日本社会を見つめ直し始めますしかしそれにもかかわらず多くの人は過去を忘れようとしていました彼はその状況を憂慮し忘却から脱することこそ新しい未来への第一歩であると訴え続けたとされていますこの発言には皮肉な響きがあります歴史的トラウマや痛みから目を背けることなくそれらを受け入れる必要性について深く考えていたのでしょうその後藤原弘達は評論家として活動するようになり多数の記事や書籍を書き残しましたそれによって彼自身だけでなく日本全体に強い影響力を持つようになりますその作品群ではおそらく多様な視点から人間社会や国家について分析したことで知られているでしょう権力とは何か民主主義とはどうあるべきかといった問いかけには多くの若者たちも共鳴しましたそしてその思想的背景には明確な現実批判が根付いていたとも言われていますさらに興味深いことに彼の日常生活でも多忙さとは裏腹に人間味あふれる一面があったという話があります同僚や友人との交流では温厚さとユーモア溢れる人物だったそうですしかし一方で理論家として冷静沈着でもありましたこの二面性こそが大衆との距離感と信頼関係構築につながったのでしょうそして年その長い人生幕を閉じますその死去は多くの記事で報じられ現代日本政治学界への貢献という視点から再評価される機会となりましたしかし皮肉なことに生前その存在感にも関わらず広範囲には理解されていない部分もあったため一部では晩成型の知識人という評価も下される結果となりました今日日本国内外問わず藤原弘達について語る際多くの場合彼の著作や思想内容だけではなくその人生全体を見る必要性がありますまた今でも忘却の問題について語り継ぐ意義について議論されていますその意味合いや実践方法について考えることで多様化する社会問題へのヒントになるでしょうそして不思議なのはひょっとすると現代にも通じる教訓として受け取れる部分なのです彼自身も生前感じていたかもしれませんね記者会見などでは自身の思想信条についてストレートながらも優雅さ漂う言葉選びで発表していました過去を見ることこそ未来へ向かう道と述べた言葉には重みがありますこのフレーズはいまだ多くの場合引用され人へのメッセージとなっていますそれによって新世代へ受け継ぐ文化的遺産ともなるでしょう今振り返ってみても歳まで生き抜いたその姿勢と哲学的探求心には敬意しかありませんそして奇妙なのですがその死から数十年経った現在でも藤原弘達への関心はいまだ尽きないむしろ新たな研究対象として注目され続けていますそれゆえ今なお忘却の意味合いや教訓とは何なのか私たち自身の日常生活にも取り入れるべき示唆となるでしょう