2015年 - マレーシアのクアラルンプールで開催された第128次IOC総会にて、2022年の冬季オリンピックの開催地が中国の北京に決定。

7月31 の日付

8

重要な日

55

重要な出来事

183

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

マレーシアの英雄の日: 歴史と文化を祝う特別な日

英雄の日は、毎年7月31日にマレーシアで祝われる特別な日です。この日は、国の独立のために戦った英雄たちを称えることを目的としています。歴史的には、この日は1957年にマレーシアがイギリスから独立を果たしたことに由来し、その過程で国を守った多くの人々への感謝の意が込められています。この日、マレーシア中ではパレードや式典が行われ、政府関係者や市民が一堂に会し、自国の歴史と文化を再確認します。特に若い世代には、祖国への誇りや愛情を育む大切な機会となっています。英雄の日はまた、国家アイデンティティの再認識や団結感を高める重要な要素ともなっています。勝利の風:この地の名誉の旅青空に浮かぶ白い雲。その下では鼓動するような太鼓の音色が響き渡り、人々はまるでそれぞれが小さな星となって一つになり、自国へ向けて心を寄せているようです。この日、多くの家族や友人たちが集まり、伝統的な料理や衣装で装い、その瞬間瞬間を共に楽しみます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った空気は、この日の特別さを物語ります。そして、人々はその心温まる瞬間ごとに先人たちへの感謝と尊敬を新たにすることでしょう。夜明け前…朝焼けと共に始まる英雄の日。街中では早くから目覚めた人々によって様々な準備が進められています。旗掲揚式では、大きな国家旗が高く掲げられ、その姿を見るだけでも胸が熱くなるものです。参加者全員によって歌われる「Negaraku」の旋律は、この時期になるとさらに力強さを増すようです。子供たちは鮮やかな衣装で着飾り、お祭り気分満点です。「今日はいったい何を見ることになるんだろう?」という期待感もあふれています。その視線も期待も、大切なのはこの日自体だけではなく、それぞれのお祝いという名誉ある役割なのです。子供の思い出帳小さい頃からこの日に参加していた多くの子供たちは、それぞれ心温まる記憶として刻まれているでしょう。「あの日見上げた青空」「流れる星条旗」「色鮮やかな花火」…。これらすべてのお祭りごとの背後には、それぞれ尊敬するヒーロー達への思いや願いがあります。その成長過程で彼ら自身もまた、一歩ずつ新しい伝説となってゆきます。そして、大人になった今でもその日の記憶は色褪せず、「あの日見えたいろんな風景」が自分自身にもどこか生き続けていることでしょう。それこそ次世代へ引き継ぐメッセージなのかもしれません。結論:勝利とは何か?"しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?""私たちは皆、自分自身もまたヒーローになれる可能性について考えながら生きています。それこそ、この雄大なる土地へ恩返しする唯一無二なお祝いなのですね"...

カ・ハエ・ハワイイ・デイ(ハワイ旗の日)を祝う

カ・ハエ・ハワイイ・デイ(Hawaiian Flag Day)は、毎年12月2日に祝われるハワイ州の重要な祝日です。この日は、1843年に当時の英国領事によって、現在のハワイ州旗が初めて掲げられたことを記念しています。青と白、赤で構成されたこの旗には、八つの横縞が描かれており、それぞれはハワイ諸島を象徴しています。また、この旗は一部には英国国旗が組み込まれており、歴史的な背景には多くの文化的要素と政治的な複雑さがあります。この日は単なる国旗の日ではなく、先住民文化やアイデンティティを再確認し、多様性を称賛する機会でもあります。地元コミュニティでは様々なイベントやパレードが行われ、人々は自らのルーツや誇りを表現します。波間に浮かぶ誇り:歴史の風景1843年12月2日、その日の朝、空気は湿気を帯びた温かさに包まれていました。そして、その瞬間、海辺で風になびく色鮮やかな布が目に映ったことでしょう。この日は新しい時代の幕開けとも言えるものでした。ホノルルで行われたその儀式では、多くの人々が集まり、新しい国旗を見るために息を飲むような思いで待ち構えていました。当時、大洋を越えた交流は活発でした。アメリカ合衆国との関係強化や英国との影響力拡大など、その背景には多くの利害関係者が存在していました。しかし、この新しい旗はそれまでとは異なるアイデンティティを表すものでもありました。異なる文化と歴史的経緯から生まれたこの象徴は、多様性への理解と受容というメッセージも内包しています。楽園へ誘う旋律:地域社会との結びつきカ・ハエ・ハワイイ・デイの日には地域社会全体で盛大なお祝いが行われます。この日は特に子供たちにとって待ち望んだ日でもあります。学校では特別授業が設けられたり、生徒たちによるパフォーマンスが披露されたりします。「私たちは自分自身についてもっと知ろう」と歌い上げる子供たち。その声は力強く響き渡ります。また、この日には地元料理フェスティバルも開催されます。「ポケ」や「ロコモコ」、「マラサダ」など、おいしい食べ物も楽しみながら、多世代間で文化交流があります。それぞれのお皿から漂う香ばしい匂いは、家族同士や友人同士で語り合う情景を生み出します。「これがお母さんの味だよ」という言葉と共に、小さな手によって運ばれる伝統料理。その瞬間、人々はいっそう親密になり、一つになる感覚を味わいます。時代遅れと言えるか?:アイデンティティへの問いしかしながら、この祝日の背後には課題も隠されています。現代社会では先住民文化への理解不足から生じる摩擦も少なくありません。「本当に私たちは忘れてはいない?」という疑問も頭によぎります。この日はただ楽しいだけの日なのか、それとも深刻な意義持つものなのか…。さまざまな視点から見ることのできる一日です。Sewing the past with the present, some may wonder: "What does this flag truly represent in today's world?" それぞれ異なる意見がありますし、それこそがこの日の魅力でもあるでしょう。また、「我々こそ未来」をテーマとして掲げるアーティスト達によって新たな解釈されている姿勢にも注目です。伝承された知恵:祖先への感謝 This day is a bridge connecting the past and the future. When we hoist our flag high, it's not merely about patriotism; it’s about honoring those who came before us. 嵐にも負けず波にも逆らわず、その場面場面で生き抜いた彼ら。その尊厳ある姿勢こそ現代へ受け継ぐべき教訓です。それゆえ、この祝日は単純なお祝い事以上となっています。そして子供達へ向けて、「あなた方こそ未来なのだ」と語り続けています。 次世代への種蒔き:希望という名のお土産 This commemoration doesn't just mark a historical event; it plants seeds of hope for future generations. As families gather and children dance to joyful tunes, they embody the essence of Hawaiian identity—resilient yet welcoming, proud yet humble...

住吉祭と住吉大社の例祭の魅力

住吉祭は、日本の伝統文化を象徴する重要な祭りであり、特に大阪市に位置する住吉大社で行われる例祭です。この祭りは毎年6月に開催され、古くから続く歴史的な儀式や行事が数多く組み込まれています。住吉大社自体は、海や航海の守護神として知られる「住吉三神」を祀っており、その起源は古代の信仰にまで遡ります。時を越えた神々への奉納:深い絆と信仰この祭りでは、地域の人々や訪れる観光客が共に参加し、さまざまな伝統行事が催されます。特に注目すべきは、「神輿渡御(みこしとぎょ)」という行事で、これは神様を宿した神輿を担ぎながら町を練り歩くもので、その様子はまるで生きた歴史を感じさせます。太鼓の響きとともに、人々が一緒になって歌い踊る姿には、一体感やコミュニティの結束力が強く表れています。夜明け前…静寂から始まる儀式朝早くから始まる準備作業では、美しい提灯が並べられ、その優しい光が徐々に周囲を照らしていきます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、それまで静かだった境内には期待感と興奮が満ちていきます。このような朝日とともに始まる儀式には、日本人としての心意気や、美しい自然との調和への思いも込められていることでしょう。色鮮やかな衣装:風流な装飾参拝者たちはそれぞれ色鮮やかな衣装を身につけ、その華麗さは見る者すべてを魅了します。また、この衣装には地域ごとの特色も反映されており、大阪独自の文化的背景を見ることもできます。その瞬間、誰もが息を飲むような美しさです。それぞれ身につけた衣装には、それぞれの願いや想いも込められているのでしょう。子供たちのお遊び帳:未来への橋渡しまた、この祝典では子供たちによる舞踊なども行われます。「昔、この地では豊作を願うためだけでなく、小さな子供たちにもその喜びを感じてもらおう」と考えていた人々。その結果として生まれたこのイベントは、大人から子どもへ受け継ぐ文化的財産となっています。小さな手足で一生懸命踊る姿を見ると、未来への希望や夢を見ることができ、多くの場合それこそが私たち自身なのかもしれません。歴史的背景:日本最古の例祭住吉祭自体、その起源は平安時代(794年 - 1185年)以前とも言われています。その頃より、人々の日常生活と密接につながっており、人間関係のみならず自然界との調和について考え直す機会でもあったでしょう。そして、この地ならではのお祝いとして継承されている姿勢こそ日本文化そのものと言えるでしょう。哲学的問いかけ:私たちは何処へ向かう?しかし、この巨大なお祝いとは何なのでしょう?ただ過去への記憶なのか、それとも新しい未来へ向かう糧となるべき存在なのか?私たち自身の日常にも影響しているこの特別なお祭り、一度立ち止まりその意味について考えてみても良いかもしれません。また来年、新しい思いや希望と共に再び集う日まで…...

日本のパラグライダー記念日:空を飛ぶ楽しさを再確認しよう

パラグライダー記念日は、日本におけるパラグライディングの重要性を認識し、その魅力を広めるために設けられた特別な日です。この記念日は、空を飛ぶという夢を追い求める多くの人々にとって、大きな意味を持っています。1993年9月27日に、日本で初めてのパラグライダーが行われたことが、この日を特別なものとしました。以来、毎年この日は全国各地でさまざまなイベントやフライト体験が行われ、参加者たちは新たな挑戦とともに、青い空との一体感を味わっています。風の舞:高みへの誘い風は常に私たちの周りでささやいています。その音は時折優しく、時折激しく、私たちの心に新しい冒険心を呼び起こします。パラグライダー記念日は、その風との対話の日なのです。人々はその瞬間、高所から見る美しい景色や、大地とのつながりを感じ取ります。古代から、人は空へ飛び立つことを夢見てきました。そしてこの日、人々はその夢が現実になる瞬間を見ることができるのです。夜明け前…勇気ある者たち朝焼けが大地を照らし始める頃、多くの熱心なフライヤーたちが集まり始めます。その静寂な瞬間は、自らがこれから迎える冒険への期待感で満ちています。「今日こそ、自由になれる」と心躍らせながら、多くの人々が準備作業に取り掛かります。リーダー格となったインストラクターが、「まずは安全第一だ」と声かけする姿には、その背中に責任感と熱意があります。その背中を見ることで、一緒に空へ飛ぶ仲間として意識する者も少なくありません。子供の思い出帳:初めて触れた羽ばたきある家族連れのお父さんがお子さんとともに参加した時、お子さんは目輝かせながら「本当に飛べるんだ!」と言いました。その瞬間、お父さんもまた、自身が若かった頃、初めてパラグライダーで大空へ舞った日のことを思い出していました。「あの日もこうだった」と胸いっぱいになりながら微笑みます。そしてお子さんもその場で感じ取った高揚感によって、自分自身もまた何か大きなものになる可能性について考え始めました。響き合う声:体験談と思い出周囲では様々な参加者同士によって交流される会話。それぞれ異なる背景や物語があります。一部では「私はいつも友達と一緒だから、この楽しさも二倍なんだ」という声。それぞれ異なる期待感や不安感、それでも共通しているもの。それこそ、新しい経験への喜びです。そしてこの日だけではなく、毎週末集まって新しい仲間となった家族的つながりまで育むようになります。文化的根付きを求めて: 伝統的日本文化との融合日本には「翼」という言葉があります。この言葉自体には自由という象徴的意味合いがあります。また古代から続く神社仏閣巡礼でも、多くの場合空高く昇ろうという願望には「天」への信仰など深層心理的要素があります。このようなお祭りごとは地域ごとの特色化にも寄与しています。さらに、「風」をテーマにした和楽器演奏など、美しいハーモニーとして融合して発展することでしょう。未来への希望: パラグライディングコミュニティ の成長 時間とともに日本国内でも多様化し続けるパラグライディングコミュニティですが、その成長には一つ共通した願望があります。それは、「もっと多くの人々にもこの素晴らしさを伝えたい」という情熱です。このため、多様なイベント企画やワークショップ開催によって、新規フライヤー育成にも注力されています。それぞれ違う色彩・形状・スタイルで描かれる羽ばたき! 未来世代へ繋ぐ架け橋となります。結論: 翼とは何なのか? そして最後になりますが、「翼とは何なのでしょう?」ただ単なる移動手段だけでしょうか?それとも自己表現や人生観そのものだったのでしょうか?そう考えるならば、この小さなお祝いの日程だけでは物足りない気持ちになります。でもそれこそ存在意義! だからこそ私達全員がお互いにつながり、この無限広大なる世界観・価値観等ぜひ共有しましょう。またこの日常生活でも自分自身磨きを行う機会づくりをご提案いたします。...

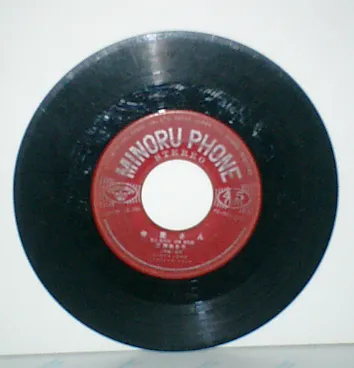

蓄音機の日:アナログ音楽の魅力と文化

蓄音機の日は日本において、音楽の歴史やその進化を振り返る重要な日です。この日は、音楽がどのようにして私たちの日常生活に溶け込み、文化を形成してきたかを再認識させてくれます。1900年代初頭、日本で初めて登場した蓄音機は、その後のレコード産業の発展に寄与し、多くの人々が音楽を手軽に楽しむことを可能にしました。1925年には日本で初めて国産レコードが発売され、その結果、日本独自の音楽文化が生まれる基盤が整いました。この日は、単なる技術革新の日ではなく、人々が感情や思い出を共有する手段として、また新しいエンターテインメントとして蓄音機が果たした役割についても考えるきっかけとなります。懐かしき旋律:時代を超えた音色当時、多くの家庭では夕暮れ時になると、柔らかなランプの光と共に蓄音機から流れるジャズや民謡の旋律が漂っていました。その中には愛する人との思い出や家族との温かな時間もありました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い響きと交じり合う中、人々はそのメロディーによって結びついていたのでしょう。夜明け前… 蓄音機と共鳴する人生想像してみてください。都会の喧騒から少し離れた古びた家。そこでは、おばあさんが若かりし頃によく聴いた曲を静かに回すためにレコード盤をセットしています。その瞬間、針が落ちると同時に過去への扉が開かれるようです。柔らかな声で歌われるメロディーは、それぞれのおばあさんにも特別な記憶があります。それは愛や友情、大切な瞬間。しかし、その背景には地域ごとの異なる文化も見え隠れします。子供のおもいで帳:あの日あった出来事子供達もまた、この日を祝う一員です。昔ながらのお祭りやイベントでは、お父さんお母さんから伝えられる「これ、私も小さい頃よく聴いたんだよ」という話。それぞれ世代間で受け継ぎ合うこの文化的な交流こそ、大切なのです。そして、小さな子供達は新しいアーティストやジャンルへ心踊らせながら、自分自身のお気に入りの曲とともに未来へ向かいます。リズム&メロディー:日本文化への影響実際、この日には多くの場合ライブパフォーマンスなど様々なイベントがあります。それは今でも地域ごとの伝統的な楽器演奏から最新流行まで、多様性があります。この多様性こそ、日本独自の魅力とも言えます。「勝利とは何か?」ただ単なる過去への懐古ではなく、新旧交互作用する現実、それこそ未来へ向けた希望なのです。土壌から芽吹く花:レコード誕生物語「昭和12年」という年月。A社によって開発された新型蓄音機、その波形録法は当時衝撃的でした。「これまでとは全然違う!」周囲のみんながおどろき、「早速買わなくちゃ」と大騒ぎになったと言われています。次第に全国各地へ普及してゆくにつれて、市場だけでなく感情までも変わってゆきました。それこそ一曲一曲、一枚一枚、それぞれ心震わせる物語なのです。天国への扉:人々と思い出YouTube やストリーミングサービスなど現在では数多ある方法ですが、「本当」の思い出とは何でしょう?それはいずれ自分自身にも宿るもの。そして、一度廃れてしまったと思われていた蓄音機という存在。奇跡的にも復活した今、「アナログ」を求める層も増えているとか。「だからこそ」、記憶という魔法そのものなのです!それぞれ心温まる物語、生涯忘れることのできない宝物となりますね。結論:美しい瞬間とは?「しかし、美しい瞬間とは何なのでしょう?」 一度聴いただけで心動かされる曲、本当に忘れてはいないのでしょう?確実になんだ!それともただその場限りだった記憶なのでしょう?私はそれ以上続いてゆくだろうと思います。でも皆さんどうでしょう? そんな素晴らしい体験こそ人生なんだ、と感じますね!そしてこの日、それぞれ皆んな持つ特別感情… 記憶ほど貴重ですよね。...

クールジャパンの日:日本の魅力を世界に発信する日

クールジャパンの日は、日本が持つ独自の文化や芸術を世界に広めることを目的とした記念日です。この日は、日本のポップカルチャー、伝統、そして現代アートが交錯する場として重要な役割を果たしています。日本政府はこのコンセプトを2002年に提唱し、それ以来、さまざまなイベントや活動が行われています。特にアニメやマンガ、ファッション、音楽など、日本独特の文化は海外でも注目され、多くのファンを惹きつけています。クールジャパンという言葉自体も、日本文化への関心が高まり、その影響力が増す中で生まれたものです。そのため、この日は日本のアイデンティティと国際的な魅力を再確認する機会となります。異彩なる花:文化交流の煌めきクールジャパンの日には、国内外で多くのイベントが開催されます。例えば、大都市ではアニメフェスティバルやコスプレ大会などが行われ、多くの参加者たちが集います。「ああ、このキャラクターは私のお気に入り!」という声が飛び交う中、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う情景はまさに圧巻です。そして、この日には美味しい和食も味わえます。寿司や天ぷら、お好み焼き…これらすべてが新たな出会いにつながっているかもしれません。夜明け前…新しい風潮への目覚め振り返れば、「クールジャパン」という概念は決して偶然生まれたものではありませんでした。1990年代から2000年代初頭、日本国内外で急速に進化したアニメーションとゲーム産業。そして、それらによって形成されたコミュニティは、一体感と共感を生む土壌となったからこそ、この日を迎えるまで至ったのでしょう。子供たちへの贈り物:未来への種まきさらに、子供たちにもこの文化交流の日々は大切です。この日は学校でも特別授業として日本文化について学ぶ機会があります。着物体験や和楽器演奏など、小さな子どもたちも楽しみながら新しい知識を吸収していく様子を見ることができます。それこそ、未来へ向けて蒔かれる種なのです。「これから何になりたい?」との問いかけに対して、「将来はアーティストになりたい!」なんて夢見る笑顔には希望があります。歴史的背景:過去との対話また、この日の意義について考えると、その背後には多くの歴史的要素があります。例えば、日本政府による「クールジャパン戦略」が推進される中で、新しい時代への一歩として位置づけられていること。また、大正時代から続いている伝統工芸品も根底には流れており、それぞれ異なる世代間で受け継ぐべき価値観となっています。「昔は嵐前に赤い布をドアに掛ける習慣」それぞれ異なる風習も、新しい形として再解釈されています。哲学的な問い:真実とは何か?しかし、本当に「クール」と呼ばれるものとは何でしょう?ただ流行っているだけなのか、それとも心深く共鳴する何かなのか?No more simple answers, but an ongoing journey to explore the essence of culture itself....

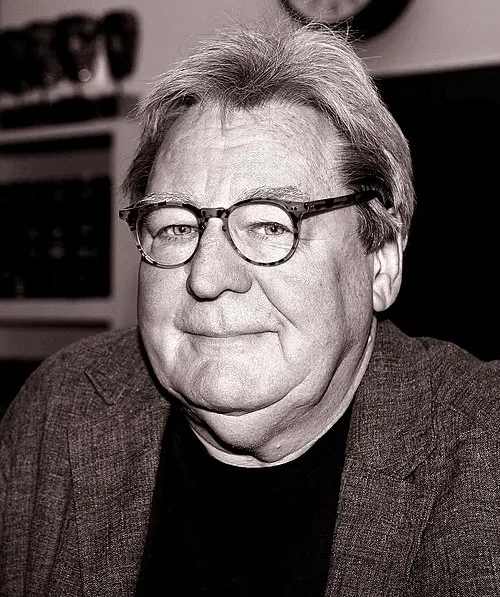

GLAYの日:日本を彩る特別な音楽イベント

GLAYの日とは、毎年5月24日に日本のロックバンドGLAYの音楽と影響を祝う日です。彼らは1994年にデビューし、その後すぐに日本の音楽シーンで爆発的な人気を博しました。特に、彼らの楽曲は切ない恋愛や人生の葛藤をテーマにしたものが多く、聴く人々の心に深く響きました。このバンドは、メンバー全員が北海道出身であることもあり、地域文化を反映させた歌詞や演奏スタイルが特徴的です。例えば、彼らの代表曲「HOWEVER」や「Winter, Again」は、多くのリスナーに愛されており、その影響力は計り知れません。GLAYの日は、このような楽曲を通じて伝えられるメッセージや感情を再確認する絶好の機会でもあります。旋律に乗せた夢:心揺さぶる音色その日になると、日本各地ではファンたちによるコンサートやイベントが開かれます。「赤いカーネーション」の香りと共に、人々は集まり、それぞれのお気に入りの曲を口ずさみます。思い出深い瞬間が蘇る中、「そっと手をつなぎたい」という願望が静かに胸を打ちます。夜明け前…新たな章への扉実際、GLAYの日には過去数十年間で蓄積された思い出や感情が一気によみがえります。ファン同士で交わされる会話には、「あの時聞いていたあの曲」といった懐かしさも含まれているでしょう。それぞれがお互い自身の日常生活や夢について語り合う中、「次はどんな作品が生まれるんだろう」と期待する声も聞こえてきます。子供の思い出帳:音楽と共に育った世代また、多くの場合、子供時代から大人になるまでずっとGLAYと共に歩んできたファンも多いため、「あの日、この歌のおかげで救われた」というエピソードも溢れています。そのため、5月24日は単なる記念日ではなく、多くの場合、自分自身との向き合いや再評価の日とも言えるでしょう。「春風」が頬を撫でるその瞬間、自分だけではなく周囲にも広がっている温かな空気感を感じ取ります。実際、日本国内外では様々なアーティストたちによってこのバンドへのオマージュイベントも行われています。また、この日には彼ら自身から新しい情報なども発信され、多くの場合、それ自体も話題となります。このような慣習はファンカルチャーとして独自性があります。「昔ながら」の伝統: 地元北海道との結びつき:A市内などでは特別限定グッズ販売など地元経済にも貢献します。また町おこし企画として地域密着型フェスティバルなどでも取り上げられることがあります。 全国ツアー:S県から始まり最後には東京ドームライブという形でサプライズ発表することもしばしばあります。この際、新旧ファン問わず多様な世代層によって盛大なお祝いとなります。 心温まるコラボレーション:D社主催イベントなどでも、有名アーティストとのジョイントライブ等注目されています。そしてそれぞれ披露されることで新しい解釈や感動体験へ繋げます。希望という名の光:未来へ続く道筋"しかし、この日だけではなく普段から音楽を通じて私達につながり続けている存在なのだろう"と思わせてくださいます。それこそ、この道筋こそ希望そのものです。「暗闇」から「光」へ導いてくださったと言えるでしょう。それほどまで大切なのです。 "勝利とは何か?ただ過去への懐古なのか、それとも未来への扉となって開いてゆくだけなのだろう?" GLAYという存在、自身とは異なる視点から見てもよき友人像となりました。一緒になって悩み悲しみ喜び合わせ持ちながら歩む道、それこそ真実だと思わせていただきました。そしてこれから先も変わらぬ支え合える関係性がありますよう願います。ただ想像するだけでもワクワクしますね!...

ハリー・ポッターの誕生日を祝う日:7月31日の魅力

ハリー・ポッターの誕生日、7月31日は、世界中で広く知られる魔法使いであるハリー・ポッターが生まれた日です。この日付は、J.K.ローリングによって創造されたこのシリーズにおいて非常に象徴的な意味を持っています。物語の中では、ハリーは両親を失った孤児として育ち、魔法界への旅が始まるきっかけの日でもあります。そのため、この日は多くのファンにとって特別な意味を持ち、「魔法」や「友情」、「冒険」を再認識させる機会となります。夜明け前…日本でも、多くのファンが7月31日になると、お祝いをする習慣があります。魔法学校ホグワーツへの入学を祝うかのように、友人たちが集まり、映画や本について語り合ったりします。その瞬間、その場はまるで古代から続く儀式のようになり、大きな笑い声や歓声が響き渡ります。「ああ、この時期になるとまた新たな冒険が待っているんだ」と感じさせてくれる瞬間です。勝利の風:この地の名誉の旅さらに、日本では「ハリー・ポッター」のイベントや商品も盛況です。本屋さんでは特設コーナーが設けられ、新刊や関連商品が並びます。また、多くのお店では特別キャンペーンも行われ、それぞれのお祝い方法には独自性があります。それは、日本ならではのお祭りとして皆に愛されている証拠でしょう。「どんな時でも、一緒に過ごすことこそが最高なんだ」と思わせてくれます。子供の思い出帳私たち大人も、自分自身がお祝いした幼少期を思い返すことがあります。あの日、本屋さんで本を手に取り、心躍らせながらページをめくった感触。そして友達との夢中になって語ったあの日々。このような記憶は、小さな宝物となり続けています。ハリー・ポッターというキャラクターだけでなく、そのストーリー全体が私たち一人ひとりにも深いつながりを与えていることは否めません。星空下で…その夜空には満天の星々が輝き、それぞれ一つずつ願い事を書いた紙飛行機となって飛んでいきます。それは未来への希望とも言えますし、自分自身との約束でもあるでしょう。「これからもずっと友達だよ」「夢見ていた冒険へ向かおう」と心から想う瞬間なのです。文化的影響と伝統ハリー・ポッターシリーズもちろん、日本だけではなく世界中で愛されている作品ですが、その影響力はいまだ衰えることありません。学校教育にもその内容を取り入れるところもあり、「読み聞かせ」や「ディスカッション」を通じて子供たちへの教育的効果も期待されています。また、多文化共生について学ぶ際にも役立つ存在となっています。誕生日パーティーとして定着したもの 日本各地には、「ハリーポッターパーティー」という名称の商品やイベントも存在し、それぞれ特徴ある体験型アトラクションなど様々な試みが行われています。「誰よりも素晴らしいパーティーになる!」というワクワク感。そして準備期間には、お菓子作りなど家族総出で楽しむ場面なども見受けられます。それこそ家族団欒そのものです。哲学的問いへ…そして結論へ さて、このようなお祝いの日々。しかし、誕生日とは何なのでしょう?それは単なる年齢を重ねる日なのか、それとも新しい可能性へ向けた始まりなのか?「そして今日、生まれて来れて良かったと思える。そのことこそ、大切じゃない?」と思わざる得ません。それこそ『ヒーロー』とは何かという問いにも繋げたいと思います。この日付にはただ一つ確かな価値観、『共感』という名の日常があります。これこそ私たち、人類みんなにつながる絆なのですから。...