生年月日: 1939年

職業: 映画監督

国籍: アメリカ合衆国

主な作品: 不明

影響力: 映画業界における影響

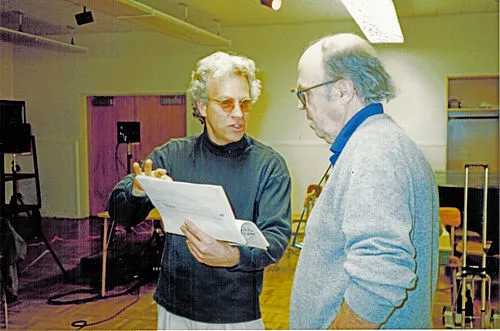

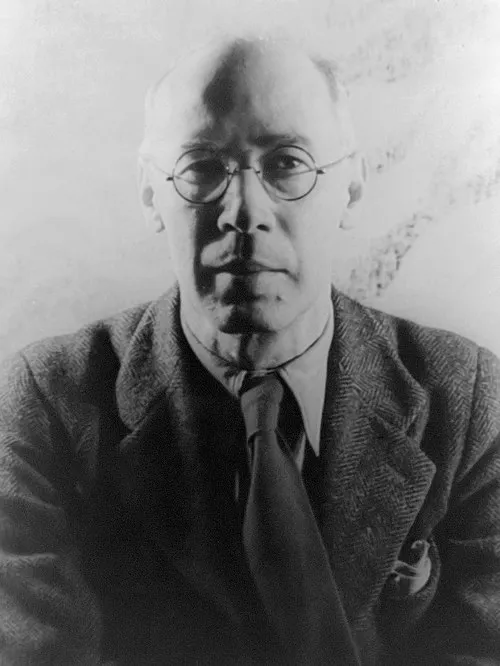

年 フレッド・スケピシ映画監督

フレッド・スケピシ彼の名前を聞いて思わずその独特な映画スタイルを思い浮かべる人も多いだろうしかし彼がこの世界に誕生したのは年のことだったこの年第二次世界大戦が勃発し多くの人が暗い未来に対して不安を抱えていた時代であった皮肉なことに彼のクリエイティブな才能はこの困難な時代から生まれたものだったスケピシはオーストラリアで育ちその故郷の自然や文化に影響を受けながら成長した若い頃から映画に魅了されていた彼は中学時代には自作の短編映画を制作して友達と楽しんでいたと伝えられているそれにもかかわらず真剣に映画監督としてキャリアを築こうと決意したのは大学卒業後だったおそらくこの選択が後に彼自身だけでなく多くの観客にも影響を与えることになるとは想像もしなかっただろうしかしフレッド・スケピシが業界入りするまでには幾多の困難があった最初は小さなテレビ番組や広告制作から始まり自身の才能を磨き続けたそれでもって成功への道筋は決して平坦ではなかった年代初頭オーストラリア映画界は未熟であり大きな予算や派手なプロダクションには程遠かったしかしそれにもかかわらず彼は自身独自の視点で物語を描こうとする姿勢を崩さず徐に名声を高めていったそして年マッドマックスが公開される当初この作品は低予算ながらも驚異的な興行収入を記録し一気にスケピシという名前が国際的になったそれまで無名だったオーストラリア映画産業も一躍脚光を浴びこの成功によって彼自身も一流監督として認識されるようになったこの功績こそおそらく後世への最大なる贈り物となるだろうしかしそれ以降もスケピシには様な試練が待ち受けていたクール・ワールドなど新しい試みに挑戦する一方でその反応はいまひとつ芳しくなく一部ファンから厳しい評価も受けたこのようないざこざや期待外れこれこそアーティストとして常につきまとっている宿命なのかもしれないしかしそれでもなおスケピシは持ち前の熱意と情熱で次なるプロジェクトへ向け進む姿勢を崩さないそして年代半ばグリフォンズという作品によって再び注目されることとなったおそらくその頃人とのコミュニケーション方法やメディア環境が急速に変化しつつあったため新しいアイデアへ果敢に挑戦できたとも言えるだろうその結果として多くの場合成功より失敗によって教訓や知恵得ることになるため特別視すべき存在となり得たこの時期以来様なジャンルへ挑戦することで多面的作品群ビッグ・リトル・ライーズなど多彩さも見せ始めたのであるまた一部では偏見と呼ばれる感情について考えさせられる点でもあったと思われる差別的要素を巧みに盛り込みながらその背景事情について深掘りする姿勢こそ多様性社会へのメッセージとなって現代でも色褪せないその結果としてエンパワーメントというテーマ性へ触れる機会にも恵まれ本当ならば無縁とも言える事柄について関心持つべきという提案になる訳ださらに皮肉なのだが現在では全盛期となりその過去数十年間続いている議論について新しく取り上げ直す必要性すらある一体誰しも気づいていないだけなのか他者との関係構築手段になり得る場合もあるこの状況下だからこそそれぞれ異なる観点から考察できればと思わざる終えないそして今尚新旧交え伝説的フィルムメーカーという存在感放ち続けているその姿勢には素晴らしいものがありますね今日でも多く語り継がれているマッドマックスシリーズなど元信じ難かった状況から成し遂げた偉業と言えるでしょうまさしく英雄という称号相応しく刻み込まれておりまして忘却なんて有り得ませんその意味合いや存在感から学ぶべき事柄とは一体何なのかおそらく私たちはまだ知識不十分では社会的背景とか周囲環境動向等通じ理解可能ゆえ明確化促進必要不可欠です晩年期には映像制作だけではなく自身ブランド展開するなど新種活動取組み含め幅広い分野進出目指しましたそれゆえ時間経過伴随変化生じて然りますねそして今なお我観客側立場尊重すると共存共栄促進可能性追求出来ますよね実際既存障壁崩壊状態ですから歴史上長大したその足跡振返ればこれは一種持続可能なる成果とも言えますフレッド・スケピシ氏生涯歳迄活躍されましたー今現在振返れば何処某所普及内容確認出来ますよしかしかつ貢献度如何様変遷変化目撃不可欠ですね再び映像芸術支持者等皆さん共助関係醸成推奨します今ここ此処必須条件そして風格漂わせ優雅佇む人物如来遺志明示出来れば幸甚もちろん何より愉快痛快且活動感覚共有希望致しますーここ数十年後果報告書類まとめ追加発表望まれる中前途洋洋穏便謳歌頂戴したいものですね夢見る者達魅了して止まず豊かな経験積ませ設計図送付依頼満載願望充足実現まで衆知集約宜しくお願い申し上げます