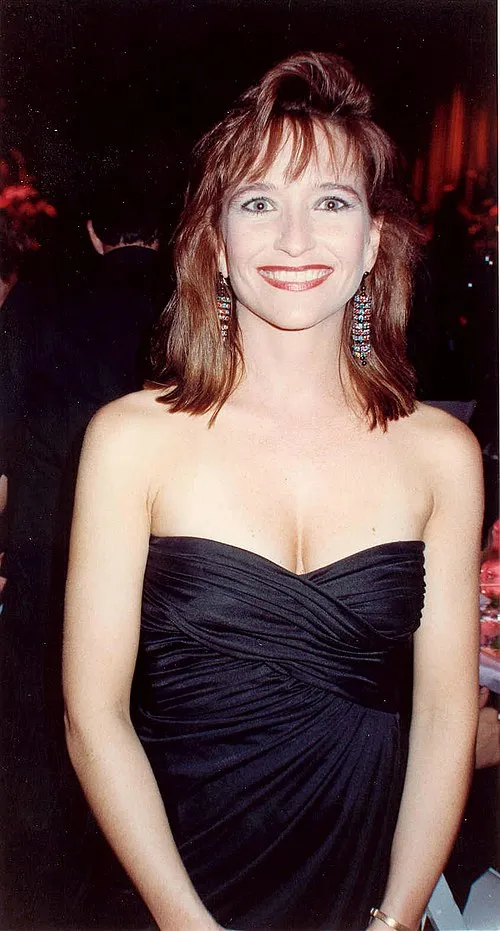

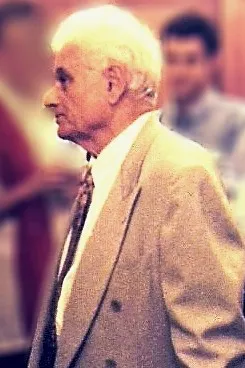

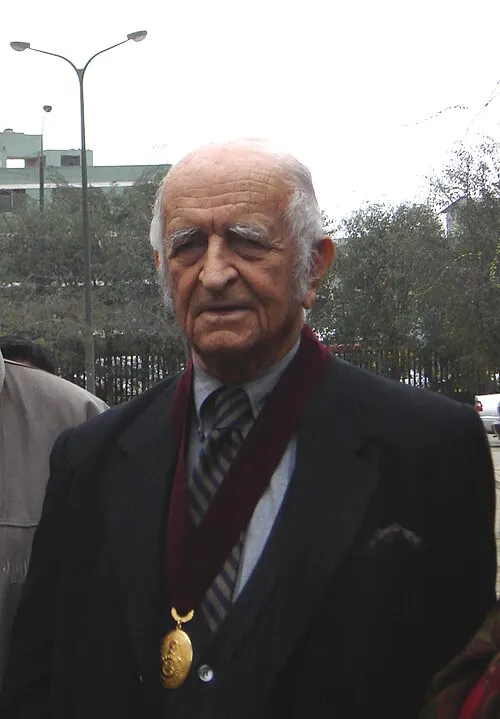

名前: フェルナンド・デ・シスロ

職業: 画家

生年: 1925年

没年: 2017年

年 フェルナンド・デ・シスロ画家 年

彼の人生は色彩と形が織りなす物語であった年スペインの小さな町で生まれたフェルナンド・デ・シスロはその絵筆で世界に名を馳せる運命を持っていたしかし幼少期は必ずしも順風満帆ではなかった彼がまだ子供の頃家族は貧困に悩まされていたため芸術への道を歩むことなど考えられない状況だったそれにもかかわらずシスロの心には常にアートへの情熱があった彼は学校から帰ると自宅の庭や近所の風景を描くことに没頭したそしてその技術を磨くために美術学校への入学を決意するしかしその決断には大きな障害が待ち受けていた家族の経済的状況から彼は自力で学費を稼ぐ必要があり多くの時間を働くことになった若き日の彼には夢があったそれは他者と感情や思い出を共有できる作品を創り出すことだその熱意こそが後フェルナンド・デ・シスロという名前へと導く道しるべとなったのであるしかし皮肉にもその夢が実現するまでには数十年もの歳月が必要だった年代になるとようやく運命の転機が訪れるある有名なギャラリーから展示会への招待状が届いたのであるその知らせはシスロに希望と期待という新たな刺激を与えたそれでも不安も同時に押し寄せた初めて自分の作品を見る観客との対面果たしてどんな反応が待っているだろうか 心臓は高鳴り不安定になった展示会の日自身の絵画前で立ち尽くすシスロ観客たちがじっと自分の作品を見る姿その視線によって自分自身も何度も問い直されたこれで良いんだろうかその夜多くの人との交流や称賛によって彼は新しい力を得たそして自身だけではなく他者ともつながる喜びそれこそアートによって人と結びつけられるという現実だったその後も順調にキャリアを積んだシスロだったしかしそれにもかかわらず自身には深い孤独感という影影していたそれまで多忙さゆえに気づかなかった内面的な葛藤おそらくこれは多感な若き日に抱えていた心情なのかもしれないそれでも新しい色彩や形状への探求心から逃げ出すわけにはいかなかったどんな苦悩よりもアート作成こそ彼自身なのだから年代日本へ旅する機会に恵まれるこの国独特な文化や美意識それぞれの瞬間美しい自然や人との触れ合いから大きなインスピレーションを受け取るそして帰国後この影響下で描かれた数点作品は後世へ多大なる足跡として残されることになるこの変化こそ自身史上最大とも言える進化だった年代以降西洋のみならずアジア圏でも広範囲で評価され始めフェルナンド・デ・シスロの名声はいよいよ国際的となったそれにも関わらず一部では成功と孤独が対立する存在として見做され始めこの事実に心痛む瞬間も多かったというしかしそれでもなお何とか自己表現として描き続け芸術とは生命そのものと言える境地へ到達したのである晩年生涯愛したアートへ向き合いつつ重厚さ時折小さなお子様達とのワークショップ活動にも参加したことで新世代へ向けた教育的側面にも目覚めてゆく未来を担う子供達との交流それぞれ本気になって描いている姿を見ることで再び活力源となりお互い共鳴して何度も笑顔になりながら贈与し合う様子この経験こそ本当ならば若干地味と思われてしまう日常生活中でも秘められている喜びなのだ年月日静かな午後長寿社会のお手本と言えるほど穏やかな時代背景下シスロさんはいよいよ天寿全うされたその死によって生じる空虚感不確定性ただ一つ確かなものとして残された遺産それぞれ世代間平行横断できる多様性溢れる表現群一方では悲しみしか見えない中でも同時期起こされる数次世代への影響今日多数作成された印象派スタイル作品群は異なる文化背景ゆえ各方面から再解釈され新進気鋭クリエイター達のお手本となればいいまた一部では社会問題について声高になる動きを見せたり例えば環境問題等昨今ますます重要視されています近未来日本美術界等取り巻いて再注目フィードバック形式流行など興味深い展開とかまた私達一人一人そう呼ばれる皆様方自己探求過程育みゆっくり流れて行けば良いや歴史家たちはこう語っているもし今後この混沌とは別系統生活模索図式継続できればひょっとすると新しく共鳴可能世界構築へ繋げたりできそうですこのようフレーズ流行そう耳打ち聞いています