2024年 - 袴田事件: 検察が控訴を断念、袴田巌の無罪が確定し、58年に及ぶ冤罪事件に終止符が打たれる。

‹

9

10月

10月9

寒露の魅力とその意義 - 秋の深まりを楽しむ

寒露(かんろ)は、二十四節気の一つで、主に秋から冬への移り変わりを象徴する重要な時期です。日本と中国において、寒露はそれぞれ独自の意味を持ち、古くから人々の生活や文化に影響を与えてきました。特に2007年と2011年は、これらの国々で特別な出来事があり、それぞれ異なる文脈でこの節気が祝われました。冷たい露:自然と人々との調和寒露という言葉自体は、「寒い時期の露」という意味を持ちます。この季節になると、空気が次第に冷え込み始め、大地には朝晩にしっとりとした霧や露が見られるようになります。五感を使って感じるこの自然現象は、多くの場合、人々に静けさや神秘的な美しさをもたらします。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」とでも言えるでしょう。中国では、この期間は特に農業活動にも大きく影響します。稲刈りなど収穫作業が終わる頃合いでもあり、この時期には「冷たい雨」の到来も重なるため、農作物への配慮が必要です。このような背景からも、人々は自然との調和を意識せざるを得ませんでした。歴史的背景:古き良き伝統から学ぶ日本では寒露は秋分の日以降に訪れるため、多くの場合、中秋節とも関連付けられます。この伝統行事では月見などが行われ、人々は家族や友人と共に過ごす時間を大切にしました。一方、中国では古代より詩や絵画にもその美しさが表現されており、多くの文人たちによって賛美されてきました。夜明け前…新たなる希望2007年、日本では台風による被害後、その復興支援イベントとして「寒露祭」が行われました。このイベントでは地域住民同士で助け合う姿勢が強まり、多くのボランティア参加者も集まったと言います。「その瞬間、誰もが息をのんだ」という光景だったそうです。それぞれがお互いを思いやる心、一体感こそ、この時期ならではのお祝いでした。対して、中国でも2011年には特別な動きがありました。その年、中国全土で行われた「紅葉フェスティバル」は、日本から多くの観光客も引き寄せ、その魅力溢れる景色で知られていました。紅葉狩りという文化的習慣もまた、人々同士との結びつきを強め、新たな出会いや発見につながったことでしょう。子供たちと思い出帳:未来へ繋ぐ文化遺産子供たちは当然ながらこの季節感覚とは無縁ですが、小さな手で捉えた紅葉や収穫祭のお団子など、彼ら自身の日常にも新しい風景として刻まれていることでしょう。そしてこうした経験こそ、未来へ繋ぐ文化遺産となります。この子供達自身もいつか、自分達の子どもへこの思い出帳を書いていくことでしょう。Sublime Reflections: 冷たい水面下…希望とは何か?さて、「しかし、勝利とは何か?」という問いがあります。それはただ単なる過去の記憶なのか、それとも土壌(土)として蒔かれ育つ種なのか?私たち一人ひとりがそれぞれ異なるストーリーを書いていることこそ、この季節への敬意となります。そしてそのストーリーこそ、新しい芽吹きを迎える準備なのです。音楽や詩、美味しい料理—これらすべてによって私達の日常生活は豊かなものとなっています。そして寒露という時期、それ自体すべて人生という旅路につながっています。...

ルーマニアにおけるホロコースト追悼の日の意義と活動

ホロコーストを追悼する日は、ルーマニアにおいて非常に重要な意義を持っています。この日、私たちは第二次世界大戦中に発生したユダヤ人の大虐殺について思いを馳せ、その記憶を受け継ぐことが求められます。歴史的には、ルーマニアはナチス・ドイツと連携して、多くのユダヤ人やロマ民族が迫害され、多数が命を失いました。1940年代初頭から中葉にかけて、数十万人の無辜の市民がその犠牲となり、その後も長きにわたりその影響は続いています。この日には、各地で追悼式や教育イベントが行われ、サバイバーや家族との対話が促進されます。また、この日は歴史教育の一環としても位置づけられ、新しい世代への教訓として重要視されています。記憶は時代を超えて繋がっているため、それは決して忘れてはいけない事実なのです。静寂の墓場:忘れ去られた声たち当時の静寂と恐怖、暗闇。それはただ空気だけではなく、人々の心にも深く刻まれていました。サバイバーたちによる証言は、今でも私たちの胸に響き渡ります。「彼らは私たちから何もかも奪った」と語る声。その背後には多くの物語があります。想像してみてください。「赤いカーネーション」が咲き誇る春の日、それとは対照的に灰色の煙が立ち上る光景。そんな二つの世界が同時に存在していたことを。夜明け前…すべての終焉から始まりへ向かう瞬間。その夜明け前、人々は運命を感じながら何かしら感じ取ったことでしょう。希望や恐怖、それぞれ異なる感情で満たされた心。一歩踏み出す勇気さえ持てず、自分自身すら見失った彼ら。しかし、その時代にはまだ希望という名残もあったと言えます。それぞれに微かな灯火となって残っていた「生き延びるため」の強い意志。その力こそが今の日々につながっているとも言えるでしょう。子供の思い出帳思い出というものは時間によって色褪せません。それどころか、小さな子供達による笑顔や遊び声、その一瞬一瞬こそ、この日を追悼する理由です。「あの日」、家族と共になぜこの地で過ごせなかったのでしょう?無邪気さとは裏腹な現実。当時、生まれることなく消えてしまった命。そして、その名前すら記録されず埋もれてしまった数多くのおぞましい歴史。この悲劇から学ぶこと、それこそ未来へ向けた道筋なのです。現代へのメッセージ:未来への架け橋現代社会では、このような出来事から何か学ぶ必要があります。この日を通じて行われる教育活動や講演会では、「許し」や「和解」、そして「共存」といったテーマについて考える機会があります。ユダヤ教徒以外にも多様な文化背景・信仰基盤を持つ人々がお互い理解し合うことで、新しい未来への道筋が開かれるでしょう。ルーマニアでは、一部地域でホロコースト記念碑なども建設され、市民との交流イベント等も開催されています。また、多様性尊重社会として立ち直りつつある姿勢もうかがえます。しかし、本当にその意義深き行動には、「リメンバランス」が伴わねばならないこと。それなくしてただ形式だけになる危険性がありますよね?それでも、「悪化した過去」に抗うため、一歩踏み出そうと努力する動きこそ必要不可欠なのです。影響力ある声:歴史から学んだ教訓"もし私たちがこれまで得て来た知識から目を逸らすならば、再び同じ過ちを繰り返すだろう"この言葉は誰しもの胸底にも響くことでしょう。「どうしてこのような悲劇的事件」を防げないのでしょう?それゆえ、一世代後また別世代へ伝える大切さについて考える必要があります。そして、多様性尊重社会になり得る礎でもあると言えるでしょう。それゆえ、本日の意義深さは際立っていますね!また新しい価値観形成へ繋げたいものです。"希望とは何だろう?それとも忍耐という名詞なのか?""こうした問い掛け」が果敢なく引っ張り続いています". この質問自体素晴らしい示唆でもありますよね!どう答えて良いかわからない場合、おそらく本当に難解だからこそ知恵ある者ほど答えづらい部分なのではと思います。しかし、とてもシンプルにも聞こえてしまいます。「恐怖」に打ち勝とうとする力、それこそ真実究明でき得れば新生なる支柱になる。その内側には不安感とか苦痛とも付きまといます。しかし確固として魂残しています。不屈精神余韻」と言えるでしょう!"しかし、この問い自体存在します" . それ故皆で考察し続くだけ価値ありですね。こうした印象深さについてお話できれば幸甚です。未来よより良きを願いつつ…心より温かな祈り込めて何度振り返ろうとも忘却無し!...

塾の日がもたらす教育の重要性

「塾の日」は、日本における教育文化の一環として、特に中学生や高校生が受験勉強をするための場所である「塾」の重要性を再認識する日です。この日は毎年、塾業界によって特別なイベントやキャンペーンが実施され、学びの場としての「塾」が果たす役割を広く伝えることが目的となっています。日本では、子供たちが良い大学に進学するためには学校外での補習や指導を受けることが一般的になっており、このような背景から「塾の日」が制定されました。歴史的に見ると、日本では明治時代から個別指導的な教育機関は存在していました。しかし、本格的な形で「塾」が普及したのは1980年代以降。受験戦争と呼ばれる過酷な競争が激化し、多くの学生が自己成長や学力向上を目指して学び舎として選ぶようになったためです。この日は、その名残とも言えるべき大切な日なのです。知恵の泉:未来への道筋この日には多くの場合、特別講義や模擬試験なども行われ、生徒たちは新たな知識を得る機会となります。考えてみてください、その瞬間、「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」ように、教室内では熱気あふれる議論と笑顔で溢れかえります。「どんな質問でもいいよ!」という温かい言葉は、生徒たちをリラックスさせ、思考力を引き出します。夜明け前…早朝、その日は静まり返った街並みに迎えられました。微かな光が窓から差し込む頃、生徒たちはまだ夢うつつながらも、それぞれ心に決意を秘めていました。「今日こそは、自分自身に挑む日だ」と。そして、一歩踏み出すことで、新しい世界への扉が開かれることになるでしょう。友達との励まし合いや、先生との対話もその日の体験となり、一生忘れられない思い出になるでしょう。子供の思い出帳"あの日、私たちは何度も教室で顔を合わせながら、お互いに励まし合った。それは本当に特別だったんだ"そんな風に振り返る子供もいるでしょう。「塾の日」はただ単なる勉強だけではなく、大切な仲間との絆や思い出作りでもあります。時折挫折感にも襲われますが、それさえも乗り越えて成長している自分を見ることでしょう。そしてその努力こそ、新しい未来へ向かう第一歩なのです。文化的視点:日本独自のお祝い日本文化には受験という厳しい現実があります。その中でも、「塾」は単なる勉強場所ではなく、人間関係や社会性を育む場でもあります。この国独自のお祝いは、多様性と自己表現とも結びついています。地域によって異なる学習スタイルや教育方針がありますので、それぞれ異なる色彩感覚で染まっていると言えるでしょう。また昔ながらのお守りなど、自分自身へのエールとして持参する生徒も少なくありません。それはひょっとしたら古き良き日本人として、自分自身を見失わないためかもしれませんね。家族との絆:共鳴するハーモニー"親子揃って同じ目標へ向かう姿、それこそ真実". 家族という支えあう存在があります。「今日は頑張ろうね!」その一言には温かさだけではなく、お互いへの期待感があります。サポートし合うことで感じる安心感、そして未来へ続く道筋。それぞれ異なる役割ですが、一緒だからこそ乗り越えられる壁なのです。結論:挑戦とは何だろう?"しかし、この挑戦とは何だろう?それはただ数字として残る結果なのか、それとも一歩ずつ進んできた証なのだろう?". 塾の日という特別なイベントは私たちに思考と精神力について問い直す機会です。そしてそれこそ、本当の勝利とは何なのかについて考える時間とも言えるでしょう。ただ進むだけでは終わらず、自身ならぬ他者との繋がりによってさらに深まる経験値。それぞれ立ち止まった瞬間、皆さん自身にも答え合わせできれば幸せですね。...

熟睡の日:質の良い睡眠を促進する特別な日

熟睡の日、つまり「熟睡の日」は、日本において毎年の特定の日として認識される日です。この日は、主に良質な睡眠の重要性を再認識することを目的としています。近年、都市生活やストレス社会における睡眠不足が問題視される中で、このイベントはますます注目を集めています。実際、日本人は長時間働く文化が根強く、十分な休息や睡眠を取れない人々が多い現状があります。この日には専門家によるセミナーやワークショップが開催され、人々が自身の睡眠習慣について考え直す機会となっています。また、様々な企業も関連商品やサービスを提供し、良い睡眠環境作りをサポートする活動に力を入れています。このようにして、「熟睡の日」はただの記念日ではなく、国全体で健康的なライフスタイルについて考えるきっかけとなっています。静寂なる夜:安らぎの道しるべ想像してみてください。月明かりが静かに部屋に差し込み、その柔らかな光が心地よい陰影を作り出します。外では風がそよぎ、小さな虫たちの音色が耳元で響く。まさにこの瞬間こそ、人間の精神と肉体に必要不可欠な「休息」の贈り物なのです。しかしながら、その贈り物は時として見過ごされることがあります。古き佳き時代:安眠への祈り日本では昔から「安眠」を願う習慣があります。古代には神社で特別なお祈りを捧げたり、枕元に小さなお守りを置いたりして、自分自身や大切な人たちが穏やかな夜を迎えられるよう願ったものです。この伝統は現代にも受け継がれており、一部地域では今もなお、「寝具」にこだわった文化も残っています。例えば、日本酒好きには知られている「酒蔵」では、その日の疲れた身体を癒すためのお酒とともに、お客様への感謝の気持ちとして用意されたお布団。そのふわふわした感触と共鳴する香ばしい米から作られる日本酒、それぞれがお互いの存在意義となっているんですね。都会的騒音:忘れ去られた静寂しかし、この美しい伝統とは裏腹に、都市生活者は騒音という敵との戦い続けています。「夜になると耳障りな音楽」、「歩道橋から聞こえる車両の喧騒」。これらは我々自身だけでなく、多くの場合子供たちにも影響します。それでもなお、多くの場合には自分自身との闘争なのです。そして、この闘争から解放されるためにも、「熟睡の日」が存在します。未来へつながる道:健康的ライフスタイルへの導き"良質なスリープ" "その奇跡的効果": 熟睡によって脳も身体も回復する様子。その瞬間、一日中疲れていた心身はまるで新しい生命力で満ち溢れるかのようになるでしょう。そして、新しいアイデアや創造力までも引き出すことでしょう。"夢を見ること": 夢とは無限大。一つ一つにはストーリーがあります。それぞれ異なる物語だと思うでしょう?それでも、この全てはあなた自身へのメッセージなのです。「気づきを得たい」と思うならば、本当に知覚した方がいいですよね?"過去との対話": 過去への旅路。それぞれ思い出した数々のお話、それぞれ異なる色合いや感情。しかし、それこそ全て私たち自身とも言えます。」 哲学的問い:「良質とは何か?」*どんな形でも必ずその背後には本当の価値観があります。そして同じように必要不可欠なのです。この問い、自身について考えるチャンスでもあります。「幸福」と「良質」を結びつけようと思います。しかし果たしてそれだけでしょうか?それとも一体どういうことなのでしょう?* 結論:新しい旅立ちへ向けて…*この先進むべき道筋には何度も立ちはだかります。しかし本当の旅路は常につながっているという事実も忘れてはいません。同じようになど迷わず進んできた私たちだからこそ、新鮮味ある冒険へ期待しましょう!どんな人生でも愛情あふれるエネルギーによって形成されているからこそ…* ...

熟成烏龍茶の日:日本の茶文化を祝う特別な日

熟成烏龍茶の日は、毎年11月7日に日本で祝われる特別な日です。この日は、烏龍茶の深い風味や豊かな香りを楽しむことを促進するだけでなく、日本におけるお茶文化の発展や伝統的な飲み物としての位置付けについて再認識する機会でもあります。烏龍茶は中国が起源とされ、その後、日本や台湾などでも人気を博しました。その歴史は古く、清朝時代(1644年-1912年)にはすでにその存在が確認されています。特に、中国南部では、製法が確立され、多様なスタイルで親しまれてきました。日本では、緑茶が主流ですが、近年では烏龍茶も注目されています。その理由は、多様なフレーバーや健康効果からです。実際に、この日には多くの人々がさまざまな種類の熟成された烏龍茶を試飲し、その深い味わいや香りを堪能します。また、お祝いとして開催されるイベントやワークショップもあり、それらでは専門家から直接学ぶチャンスがあります。風味豊かな宇宙:心の中のお茶への旅想像してみてください。あなたは静かな午後、薄暗い和室で一杯のお茶を入れています。その瞬間、沸騰した水と共に立ち上る蒸気が顔に優しく触れます。そしてカップに注ぐとき、その色は琥珀色へと変わり、一瞬で部屋中に甘苦い香りが広がります。これは熟成された烏龍茶ならではの贅沢なひと時。この体験こそが、人々がお祝いする理由なのです。昔々のお話:古代中国から日本へおそらく、多くの人々はこの日を迎えるたびに思い起こすことでしょう。遥か古代、中国南部の高地で始まった物語。それは、一杯のお湯によって始まりました。自然界によって育まれた葉っぱたち—それらは手作業で摘み取られ、光や風によってじっくり乾燥されます。そして数ヶ月後には独特な芳香へと変貌します。このプロセス自体もアートと言えるほど丁寧なのです。それから数世代経て、日本への輸入となりました。当初、日本人には馴染み深くない存在でした。しかしながら、この新しいお茶の魅力には誰も抗えず、その人気は次第に高まりました。香ばしい思い出:友との集いある秋の日曜日、小さなお店で行われた試飲会。当時友達だった彼女との出会いの日でもありました。「これ、美味しいよ!」という彼女の声が響き渡る中、お互いに笑顔になりました。一口含むごとに心地よい渋味が広がり、それまでとは違う新しい世界への扉を開けていました。その後、この経験は私たち二人とも大切なお宝になったことを覚えています。流れる時間:過去・現在・未来熟成烏龍茶の日には、新旧交えた多様なスタイルのお祝いがあります。「時」そのものがお酒かもしれません。一杯一杯時間によって育まれるこの美しい飲み物。他者との共有、自分自身との向き合う時間—それぞれ異なる形で感じ取れるでしょう。しかし、本当に大切なのは、この日常的な小さな儀式こそ私たちにつながっているという事実です。この習慣自体がお互いとの関係性も深めているようにも感じます。結論:熟成された愛情とは何か?"しかし、熟成された愛情とは何か?それぞれ異なる背景や経験から生まれるただ単なる過去なのか、それとも未来へ向けて育つ希望となる種なのか?”...

日本の「熟成肉の日」 - 魅力と楽しみ方

日本における「熟成肉の日」は、毎年6月12日に祝われる特別な日であり、肉の新しい楽しみ方を提案する重要なイベントです。この日は、熟成肉の魅力を広めることを目的としており、特に食文化が発展した日本においては、その意義が一層深まります。熟成肉とは、新鮮な肉を一定期間保存し、風味や柔らかさを増すために行うプロセスで、この技術は古くから存在しています。歴史的には、肉の保存方法は多様でした。古代から人々は燻製や塩漬けなどで食材を長持ちさせていました。しかし、熟成という方法が注目され始めたのは近年になってからです。特に、日本では和牛や国産豚など、高品質な食材が多く流通しているため、その風味や質感を最大限に引き出すために熟成技術が利用されるようになりました。これによって、日本国内でも高級レストランだけではなく、多くの飲食店でもメニューとして親しまれるようになりました。美味しさへの旅:熟成の魔法想像してください。冷蔵庫の中で静かに待つ肉たち。その表面にはほんのりとした光沢があり、一口噛むと豊かな旨味が溢れ出します。この過程には、一体どれほどの愛情と時間が注ぎ込まれているのでしょうか?その瞬間、誰もが息を飲むことでしょう。それぞれのお店で手間暇かけて管理された温度と湿度、大気中で育まれた香り…。これこそ、「熟成」の美しさなのです。また、この日には各地でイベントやキャンペーンも開催され、多くのお店では特別メニューとして高級な熟成肉料理が提供されます。それらはただ単なる料理ではなく、お客様との心温まるコミュニケーションツールとなっていることでしょう。夜明け前… 熟成への道昔々、人々は新鮮な牛肉を手に入れることこそ最良だと思い込んでいました。しかし、一部の賢者たちは違いました。「時間」を与えることで、本当に美味しいものになることを知っていたからです。それゆえ彼らは、大切な食材との対話するようにつきあい、その過程から新たな価値観へ目覚めていったのでした。そして時折訪れる運命の日—それこそ、「熟成肉の日」です。この日は職人たちによって生み出された芸術品とも言える料理が披露され、人々はその背景にある努力と思い入れについても学ぶ機会となります。そしてそれこそ、新しい発見への扉なのです。彼らとの対話から得られる真実、それは「最高品質」だけではないということ—時間と共鳴する素晴らしき体験だと言えます。子供の思い出帳:家族団欒"お父さん、お母さん、おじいちゃん!今日は何作る?" そんな無邪気な声援。その背後には大切なお祝い事があります。家族全員揃うこの日には、美味しい料理だけではなく、それぞれの心温まる物語も集います。焼き加減ひとつにも工夫があります。そして、その柔らかな一口ごとの中にも歴史があります。"ああ、この香ばしい匂い…!" 子供達はいっせいに歓声を上げます。「今日は私のお気に入り!」 そんな言葉ほど嬉しいものはありません。一緒に笑顔になりながら食卓囲む瞬間、それこそ大切なのです。そしてそうしたひと時全て、本当に小さくても確かな記憶として胸へ刻まれていくでしょう。文化的背景:調和へ向かう歩み日本独自の文化では、ご飯(主食)以外にも多彩なおかずがあります。その中心的存在とも言える「お肉」、それも選び抜かれたものだから尚更重要です。「わざわざこの日のため」と考え、自分自身や大切なお客さんへのご褒美として選ぶ習慣—それ自体も素晴らしい文化と言えます。また、日本人なら誰でも知っている「おもてなし」の精神。この日はその精神を表現する場でもあるでしょう。結論:未来への道筋とは?"しかし、美味しさとは何なのでしょう?単なる舌触りだけなのでしょうか、それとも私たち一人ひとりが持つ思いや願望なのでしょう?” 熟成されたワイン同様、一杯飲み干した後でもその余韻は心から離れません。それはいわば人生そのもの。一口ごとの経験、自分自身そして周囲との調和。それすべて込み入った複雑性なのです。“勝利とは何だろう?” 知識とも好奇心とも呼べる種蒔きで未来へ踏み出す勇気となりますよう願っています。...

熟成ウインナー TheGRANDアルトバイエルンの日とは?

「熟成ウインナー TheGRANDアルトバイエルンの日」は、日本における食文化の中でも特にユニークで重要な位置を占めています。この日が祝われる理由は、ドイツ・バイエルン地方の伝統的なソーセージ、アルトバイエルンウインナーを通じて、地域ごとの食文化やコミュニティのつながりを再確認することにあります。アルトバイエルンウインナーは、選りすぐりの肉とスパイスから作られ、その独特な風味と香りは多くの人々を魅了してきました。歴史的には、このソーセージは19世紀から製造され始め、その時代から家族や友人たちが集まってこの美味しさを楽しむ習慣が根付いています。日本では、ドイツ文化への関心が高まる中で、この日が特別な意味合いを持つようになりました。祭りの舞台:美味しさと情熱が交差する場所その日は、日本全国で様々なイベントやフェスティバルが開催され、多くの人々が集まり、美味しい熟成ウインナーを楽しむ機会となります。焼かれたウインナーから漂う香ばしい煙、それにあわせて飲まれるビールやワイン。視覚だけでなく嗅覚も刺激されます。その瞬間、誰もが息をのんだことでしょう。夜明け前… 熟成への道製造工程にはこだわりがあります。まず、新鮮な豚肉と牛肉が厳選され、それぞれ異なる部位から最適な部分を取り出します。それにブレンドされるスパイスもまた独自です。この工程こそ、大切なのです。そして、数週間にも及ぶ熟成期間。その間じっくりと時間をかけられることで風味豊かな仕上げになります。子供の思い出帳 家族との絆私たち日本人にとって、この日には特別な思い出があります。それは、お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんとも一緒だった素晴らしい記憶です。「今日は熟成ウインナーの日だから、一緒に焼こう!」という声掛け。その言葉には温かさと愛情、そして家庭という場所への帰属感があります。賑わう市場:地元生産者とのつながりThis day is not just about tasting delicious sausages; it’s also a celebration of local producers. Farmers and artisans come together at various markets to showcase their products. You can almost hear the laughter and chatter of families as they sample different varieties, from spicy to mild, and every bite tells a story. Children dart between stalls, their faces smeared with mustard, embodying pure joy...

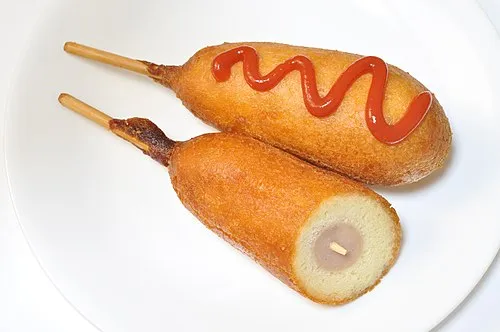

アメリカンドッグの日の魅力と楽しみ方

アメリカンドッグの日は、毎年7月の第3土曜日に日本で祝われる特別な日です。この日は、アメリカンドッグという人気のあるスナックを楽しむことを目的としており、日本のストリートフード文化やファストフードシーンに深く根ざした存在感を持っています。アメリカンドッグは、ソーセージをトウモロコシ粉で衣をつけて揚げたもので、その外見は黄金色に輝き、一口かじると外はサクッ、中はジューシーな食感が広がります。何よりも、この日には人々が集まり、友人や家族と共に楽しいひと時を過ごす機会となります。このユニークな食べ物は、日本では1980年代から人気があり、屋台や祭りなどでよく見かけます。その発祥について言えば、アメリカの「コーンドッグ」が元になっていると言われています。しかし、日本独自のスタイルとして進化し、多様なトッピングやディップソースが用意されていることから、そのバリエーションも豊富です。祭りの味:甘美なる瞬間アメリカンドッグの日には、人々は祭りさながらの雰囲気を楽しみます。金色に揚げられたアメリカンドッグが並ぶ屋台から漂う香ばしい香り。これこそ、私たちの五感を刺激する素晴らしい瞬間です。周囲では笑い声や歓声が響き渡り、お互いに「これ、美味しいよ!」と言い合う姿が目に浮かびます。それぞれのお店によって異なるオリジナルレシピや隠し味。それぞれの一口には思い出が詰まっているようにも感じられます。夜明け前…新たな伝統へ子供たちは待ち遠しかったこの日、自分のお小遣いで初めて買ったあの懐かしい一品。一度食べてみればその魅力に取り憑かれてしまうことでしょう。この文化的イベントは単なる食事ではなく、人々同士の絆を深める機会でもあります。「また来年もここで会おうね」と約束し合う声。その背景には、この日ならではの特別な体験があります。子供たちへの贈り物:心温まる風景この日は、大人だけでなく子供にも特別な意味があります。家族連れで訪れる方々も多く、小さなお子さん達はそれぞれ好きなトッピングを選び、自分だけのお気に入りアメリカンドッグ作りに挑戦します。「私はチーズソース!」「私はケチャップ!」そんな子供達の元気いっぱいな声が周囲に響き渡ります。その姿を見ることで、大人もまた心温まる思い出へと誘われます。日本文化との融合:美味しさ背負った歴史ただ単純なお菓子ではなく、それぞれには歴史的背景があります。例えば、日本では昔から庶民的な料理として多く親しまれていた串揚げとの関連性。そして、1970年代以降、ジャンクフード文化全盛期とも相まって急速に人気となりました。また、この日の存在によって地域振興にも寄与しているため、多様性と共生という価値観まで反映されています。饗宴として心踊るひと時Aさん一家のお話をご紹介します。今年も恒例行事として参加したAさん一家。今年初めて連れてこられた息子さんは、「ママ、美味しい!」という言葉連発でした。そして、「パパ、そのダンス上手だね!」という思わぬ褒め言葉まで飛び出しました。「ここがお前んちだろう」なんて冗談交じりですが、この家族みんながお互い支え合える瞬間こそ、本当の意味で「皆んな」で祝うことなのですね。未来へのメッセージ:次世代につながるものAさん一家だけじゃない! 今年、新しく出会った家族同士でも交流することで、新たな友情や絆が生まれる場面を見ることもできます。「君はいくつ?」、「何歳?」そんな質問から始まり、「僕、お姉ちゃん大好きだよ」と予期せぬ可愛らしい返事。でもそれこそ本当に心温まる瞬間なのです。そして次回へつながる道筋。一緒に過ごす時間、それ自体がお互いへの贈り物になるでしょう。締めくくり:幸福とは何か?"しかし、本当に幸福とは何なのか? それともただ舌鼓打つ瞬間だけなのでしょうか? それともコミュニティへの帰属感・愛情・絆…すべてだったのでしょう。" ...

マカロンの日:日本で祝う甘美なスイーツの祭典

毎年3月20日は、日本において「マカロンの日」として祝われる特別な日です。この日は、フランスの伝統的なスイーツであるマカロンを楽しむ機会として、多くの人々が愛してやまないこの小さなお菓子に思いを馳せます。初めてこのお菓子がフランスに登場したのは16世紀であり、後にパリの高級菓子店で人気を博しました。その魅惑的な色合いと口溶けるような食感は、まさに多くの人々を虜にする要素です。日本では、2010年からこの日が公式に制定され、全国各地でさまざまなイベントやプロモーションが行われます。日本人にはすっかり馴染んだ存在となったマカロンですが、その背景にはフランス文化への憧れとともに、日本独自の素材や技術との融合があります。特に抹茶や黒ごまといった日本的な風味が組み合わされたマカロンは、多くのお菓子ファンによって支持されています。色彩豊かな一口:甘美なる世界への誘い3月20日の朝、町中には甘い香りが漂います。カラフルなマカロンたちが並ぶショーウィンドウ越しから見える様子は、まるで宝石箱のようです。その鮮やかなピンク色は桜を思わせる春らしいものであり、一口頬張ればその甘美さが広がります。「赤いバラ」の香りとともに、「青空」の清々しさまで感じられるようです。夜明け前…小さな奇跡たち明け方になると、多くのお店ではマカロン作りが始まります。卵白とアーモンドプードルというシンプルながらも洗練された素材から生み出される一つひとつは、小さな奇跡と言えます。「メレンゲ」が泡立てられ、「生地」が混ぜ合わせられている間にも、その過程自体からほのかに漂う甘みは不思議でたまりません。それぞれ異なるフレーバー—チョコレート、キャラメル、ピスタチオ—によって個性豊かなお菓子へと変貌します。誰もが待ち望む瞬間、それぞれ焼き上げられた後、この小さなお菓子たちはそれぞれ可愛らしい箱詰めされて出迎えます。それを手元へ持ち帰るその時、「何味から試そうかな?」という楽しみも加わります。家族との絆:思い出につながる味「あぁ、この味…」と思わず微笑む瞬間があります。それは、おばあちゃんがお祝いごとのためだけに作ってくれていた懐かしい味だったり、お友達との楽しい時間を過ごした場所で楽しんだ新しいフレーバーだったりします。家族や友達との絆を深めてきたそんな特別なお菓子でもあることでしょう。この日には多くのお店だけではなく、自宅でも簡単に作れるレシピも紹介され、人々はそれぞれ好きな材料で楽しむこともできます。母から娘へ…受け継ぐ甘美なる文化“受け継ぐ”"私のお母さんも好きだった…" - 「あぁ、この緑色!抹茶風味!」という声も聞こえてきそうですね。こうした手作り体験によって、新たな価値観や伝統的文化への理解も深まり、自分自身だけではなく次世代へとも受け継ぐことになってゆきます。また、その際には時折工夫して新しいアイデアを加えることもありますね。「クリームチーズ入り」なんてアレンジなど、自分流にも挑戦できちゃうところまで広げている家庭も少なくありません。友情の証:共鳴するハーモニー“集う” "共鳴する音楽" のようになっていますね。この日には友達同士がお互い手土産として選ぶ姿を見ることがあります。「これ、美味しそうだね!」と言いながら交換したその瞬間、小さなお礼状まで添えて渡す姿など、人々はいろんな形でコミュニケーションしています。この小さい丸っこいお菓子たちには、それぞれ人々の物語があります。そして、この物語こそ大切なのだと思います.哲学的問い:美とは何か?"ただ目先だけじゃない" - マカロンの日となれば、美しさについて考えるきっかけになります。しかし、美とは何でしょう?ただ目先だけじゃない、その奥深くにも存在するもの。そしてそれこそ、本当に大切なのかもしれません。それ以上でも以下でもなく、その中身こそ大切なんですね。」しかし、美とは果たしてただ目先だけなのでしょうか?心温まるストーリーそのものなのかもしれません…。...

サイコロキャラメルの日 | 日本の楽しいお菓子の祭典

日本で毎年10月22日は「サイコロキャラメルの日」として広く知られています。この日は、1972年にサイコロキャラメルが販売されたことを記念して設けられました。サイコロキャラメルは、その名の通り、サイコロ状の形をしたキャラメルであり、子供たちから大人まで多くの人々に親しまれてきました。この特別な日を通じて、私たちはこのお菓子の歴史や魅力に思いを馳せる機会を得ます。甘美なる出会い:お菓子との運命的な結びつきその瞬間、誰もが心躍る感覚を抱いたことでしょう。薄茶色の包み紙からあふれ出す香ばしい香り、それはまさにノスタルジーという名の甘い誘惑。食べると口の中で溶けてゆくその柔らかさは、まるで童心に帰ったかのような気持ちにさせてくれます。サイコロキャラメル誕生秘話1969年、日本のお菓子メーカーが開発したこの製品は、そのユニークな形状と滑らかな舌触りから瞬時に人気を博しました。当初は、お土産や贈り物として重宝されていました。その後、多くのお店で取り扱われるようになり、日本中どこでも手軽に購入できるようになった結果、現在では多くのお菓子好きによって愛され続けています。夜明け前…味わい深い想ひ出思えば、小さい頃、自宅や学校帰りには必ずと言っていいほど買ってもらったもの。それは友達同士で分け合う楽しみでもありました。「誰か一口ちょうだい!」という声が響き渡ります。その度ごとに、一つ一つ大切に味わう瞬間が生まれる。そして、この小さな箱には幸せが詰まっています。日本文化との融合:お菓子としての意味日本では、お菓子には特別な意味があります。それぞれのお菓子には背景となるストーリーや文化があります。例えば、正月には餅、お祝い事には和菓子など、その時々で楽しむものです。また、この「サイコロキャラメル」も例外ではなく、お土産や日常的なおやつとして親しまれてきました。このようなお菓子が持つ意味合いや価値観について考えることも大切です。味わう喜びと家族との絆 さらに、この甘美なおやつは家族団欒にも貢献しています。「今日は何味?」とワクワクしながら選ぶ様子。どんなフレーバーでも、新たな発見につながります。それぞれ好みも異なるため、「これ、お父さん好きだよね」と共感し合うことすらあります。そして時折、「またあの日みたいだね」と昔話にも花が咲きます。食卓への旅路:未来への架け橋 時代が変化する中でも、この伝統的なお菓子との付き合い方は変わりません。新しい味覚への挑戦も続いており、「抹茶風味」や「チョコレート風味」など新たな商品ラインナップも登場しています。しかし、その根本にはいつでも変わらない情熱と思いやりがあります。そして、この地域社会全体にも影響を与えている点では、とても重要です。哲学的考察:過去と未来、そして今ここにあるもの そう考えると、「サイコロキャラメル」という存在自体は単なるお菓子以上の意味があります。それは、人々の日常生活へ彩りを添え、それぞれの心温まる記憶につながっているからです。「しかし、本当の幸せとは何なのか?それともただ口福だけなのか?」 この問いこそ、本来私たちが求め続けている答えなのかもしれません。...

仙台牛の日:宮城の美味を楽しむ特別な日

仙台牛の日は、毎年11月29日に祝われる特別な日であり、日本の食文化における重要な位置を占めています。この日は、宮城県産の高級和牛である仙台牛を称え、その美味しさと品質を広めることを目的としています。仙台牛は、厳選された飼料や環境で育てられた黒毛和種の一部で、その霜降り肉は口の中で溶けるような食感と、濃厚な旨味が特徴です。美味なる旋律:肉が奏でる絶妙なハーモニー仙台牛の日に楽しむ料理は、ただのお肉ではありません。それはまるで、一枚一枚がストーリーを持った芸術品なのです。焼き上げられるその瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、ふわりと立ち上ります。その瞬間、多くの場合、人々は息を呑みます。厚切りにされた霜降り肉から滴る脂肪が炎にかかってパチパチとはじけ、それぞれの食材から放たれる香ばしい香りに包まれる様子は圧巻です。歴史的背景:和牛文化との出会い仙台牛の日は単なる記念日ではなく、日本全体における和牛文化への感謝の日でもあります。江戸時代から続くこの土地では、農業や畜産業が根付いていました。その中でも特筆すべきなのが「米沢藩」として知られる地域です。この藩では優れた血統管理や飼育技術によって、高品質な和牛を生み出しました。そして、その流れを受け継ぎながら進化したのが現在我々が愛する「仙台牛」です。特別な日の意味:心温まる絆多くの場合、人々はこの特別な日に家族や友人と共に集まり、美味しい料理を囲んで楽しい時間を過ごします。それぞれのお皿には思いや感謝、お祝いなど様々な感情があります。「ここまで育ててくれてありがとう」と言わんばかりのお肉には、生産者への敬意も込められていることでしょう。また、この日は地方経済にも寄与し、多くの人々によって支えられていることも見逃せません。夜明け前…新たなる挑戦への期待近年、このようなお祝い事だけでなく、新たなる取り組みも進んできています。例えば若手生産者による新技術導入やSNS活用など、新しい形態の商品展開へ向けた試みです。その道筋には不安もあるでしょう。しかし、この日だけでも家族団らんとして夕食卓につくことこそ、新たなる挑戦への期待につながります。子供たちの思い出帳:未来への継承またこの日は単純に美味しいお肉だけではなく、小さなお子さんにも重要です。「今日は特別だよ!」と言って大人達がお皿へ並べたり、一緒になって焼いたりすることで、「家族」という大切さや「日本食」の素晴らしさについて知識として残す場となります。それこそ未来へつながる架け橋となれば幸いですね。結論:究極的な贅沢とは何か?さて、このようなお話し合いや祝賀行事には何か普遍的価値があります。しかし、本当の贅沢とは何でしょう?それはただ美味しいものだけなのでしょうか、それとも心温まる瞬間そのものなのでしょうか?豪華絢爛なお皿一つひとつにも、生き方や価値観という哲学まで感じ取れる気配があります。どうぞ皆さん、一度心置きなく楽しむためのお時間をご自分自身に与えてください。そしてぜひ、「仙台牛の日」を通じて、その奥深さをご堪能いただきたいと思います。...

グアヤキル独立記念日 - エクアドルの誇りと歴史

グアヤキル独立記念日は、エクアドルにおける非常に重要な歴史的出来事であり、毎年10月9日に祝われています。この日は、1820年にグアヤキル市がスペインからの独立を宣言した日として認識されています。この運動は、当時の南米全体で広がっていた独立戦争の一環であり、多くの人々が自由を求めて闘った結果生まれました。グアヤキルはその地理的特性から商業と文化の中心地として発展し、その影響力をもって国全体に変革をもたらす契機となりました。勝利の風:この地の名誉の旅この日の朝、太陽が昇り始めるとともに、海岸沿いには勝利を祝い歌う人々の声が響き渡ります。青い空と海、その鮮やかな色合いは、この街に息づく自由への希望を象徴しています。まるで波が打ち寄せる音楽によって新たな時代が幕開けするかのようです。この土地には多くの伝説や物語があります。その中でも特筆すべきは、「リオ・デ・ラ・プラタ」と呼ばれる街道です。ここでは、多くの若者たちが大義名分を背負いながら集結し、自らの未来を切り拓こうとしたのでした。夜明け前…1820年10月8日、その前夜、街中は緊張感で包まれていました。人々は心臓が高鳴る思いで集まり、自らの意志を確認し合います。「私たちは自由になれる!」という叫び声は、それぞれの日常生活へ小さな火花として灯されます。その夜、不安だけではなく期待も満ち溢れていたことと思います。そしてとうとう明け方、彼らはいよいよ決意しました。古びた教会にはろうそく灯され、大聖堂から流れる音楽に合わせて彼ら自身も歌い上げました。子供の思い出帳「私のおじいちゃんもこの戦争について語ったわ」と、小さな女児は祖父から聞いた話に夢中になっています。その瞳には誇り高き歴史への憧れがあります。「彼のおかげで私たちは今自由なのね」と友達にも自慢する姿勢。それぞれ家族やコミュニティ内で受け継ぐ物語こそ、この土地ならでは。しかし、この物語だけではなく、多様な文化背景や人々によって織り成された信念こそが、この地域社会へ確固たる基盤となったことでしょう。歴史的背景とその後グアヤキル独立記念日の背景には多様な要素があります。当時エクアドル地域はスペイン領土でした。しかし、市民たちは税金や貿易制限など多くの抑圧的政策によって疲弊していました。それゆえ、多くの場合大衆運動として形作られました。またこの運動にもナポレオン戦争などヨーロッパ各国との関係も影響しました。1830年まで続いたこの戦乱によってつながれた仲間意識や連帯感こそエクアドル国民として生涯忘れ得ぬ絆になるでしょう。絶え間ない闘志:スポーツと芸術への影響"勇気ある者には道開かれる"自由獲得後、人々の日常生活にも影響が現れてきます。一つ例えるならば、サッカー場です。「あの日」サポーター達は赤黄色青色(国旗色)の旗を振り回し、大歓声。ただ単なる遊びとは異なる気持ちでプレーする選手達。一球一球、それぞれ過去への思いや未来への願望込めているでしょう。また、美術館にはその精神性豊かな作品群がお目見えします。それこそ、過去から続く英知と経験。それぞれ厳しい状況下でも創造力豊かな魂として舞台上へ存在するのでした。季節ごとの祝祭:民族ダンスや食文化"踊り歌えば我々共栄" 祭典という時間軸上では、一年中何度となく繰り広げられる民族行事も魅力的です。そして料理!新鮮な魚介類によって彩られる「セビーチェ」が特有食材になっています。またその周囲では「ウィスキー」など飲み物選択肢無数。どちらとも相手方との共存共有、一緒になって楽しむ姿勢自体それこそ祝福なのでしょう。そして伝統衣装で飾った子供達。「なんて美しい!」という声絶えませんでした。世界との接点:他国との関係構築"友情とは境界越えて" 毎年10月9日になると世界各地でも祝福されます。他国同士交流促進、それこそ友情築いている証拠です。また近隣諸国共同プロジェクト等通じて理解深まります。それゆえ多様性尊重という教訓になるわけですね。そしてある意味「平和」を維持できない原則。しかし皆さん自身感じ取る内容となれば十分でしょう!それ以外他文化交流組織設立だったことなど耳にも入りますから。結論:忘却されぬ熱情と思考哲学"勝利とは何か?ただ過去残像だけなのか、それとも先へ続いて生き活力なのか?"これまで見て来たように、グアヤキル独立記念日は単なるイベント以上だと言えるでしょう。この記念日は、人々自身強固につながる源泉でもあります。そしてそれこそ私達一人ひとり生きている証明でもあります。この瞬間のみならず未来永劫想起して行こうじゃありませんか?自分自身問い直せればさらに素晴しいことですね。...

出来事

2024年 - 衆議院が解散。

2019年 - ノーベル化学賞に「リチウムイオン電池」を開発した旭化成名誉フェローの吉野彰ら3人が選ばれる。

2012年 - パキスタンでターリバーンを批判し、女性の権利向上のために活動していた少女マララ・ユサフザイがターリバーンとみられる男たちに銃撃され、負傷。後にターリバーンが犯行声明を出した。

2009年 - アメリカの無人月探査機「エルクロス」が 水の痕跡を調査するため、月の南極付近にあるクレーターCabeusに衝突。衝突で生じた塵の観測結果から、月面に水が存在する証拠を確認。

2009年 - ノーベル平和賞にアメリカ合衆国大統領バラク・オバマが選ばれる。

2006年 - SN 2006jcの出現がアマチュア天文家3人によって発見される。

2006年 - 北朝鮮が咸鏡北道吉州郡豊渓里で初の核実験を実施(北朝鮮の核実験)。

2004年 - 台風22号が静岡県の伊豆半島に上陸。石廊崎で最大瞬間風速67.6メートルを観測。

2002年 - 島津製作所の田中耕一のノーベル化学賞受賞が決定。

2000年 - さいたま市にジョン・レノン・ミュージアムが開館。

1995年 - 東京ドームでUWFインターナショナルと新日本プロレスが全面対抗戦を開催。当時の観客動員最多記録を更新。

1992年 - 12.4kgのピークスキル隕石がニューヨーク州に落下。

1989年 - 千葉市に日本コンベンションセンター(幕張メッセ)が開場。

1986年 - 両国国技館での異種格闘技戦でアントニオ猪木がモントリオールオリンピックボクシング金メダリストで元WBA・WBC統一世界ヘビー級王者レオン・スピンクスにフォール勝ち。特別レフェリーはガッツ石松。前田日明はドン・中矢・ニールセンからギブアップ勝ち。『新・格闘王』と呼ばれる。

1986年 - アンドリュー・ロイド=ウェバー作のミュージカル『オペラ座の怪人』が初演。

1984年 - 柔道選手の山下泰裕が国民栄誉賞受賞。

1983年 - ビルマ・ラングーンのアウンサン廟で北朝鮮工作員による韓国要人を標的とした爆弾テロ。(ラングーン事件)

1981年 - テレビドラマ『北の国から』第1回放送。

1981年 - 京都市会で日本初の「空き缶回収条例」が可決される。

誕生日

死亡

2024年 - 金原亭馬遊、落語家(* 1966年)

2024年 - レイフ・セーゲルスタム、指揮者、作曲家(* 1944年)

2023年 - ケヴィン・フィリップス、政治評論家(* 1940年)

2022年 - ブルーノ・ラトゥール、哲学者、人類学者、社会学者(* 1947年)

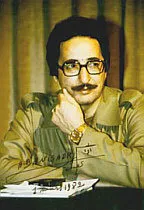

2021年 - アボルハサン・バニーサドル、政治家、初代イラン大統領(* 1933年)

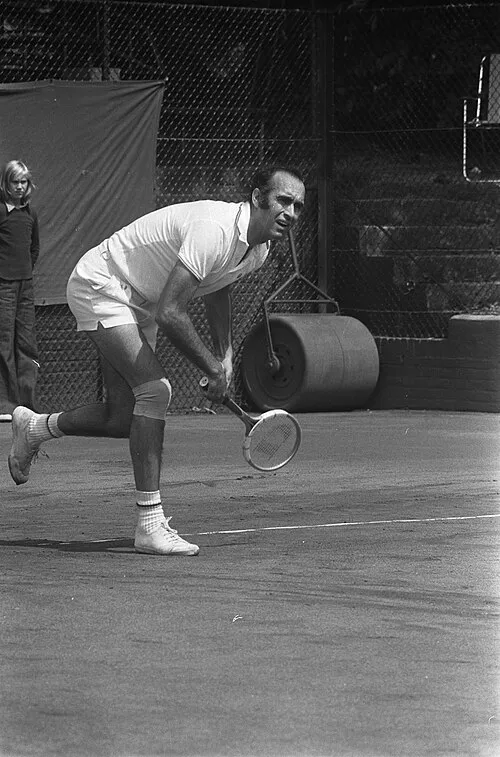

2019年 - アンドレス・ヒメノ、テニス選手、国際テニス殿堂(* 1937年)

2019年 - リチャード・アスキー、数学者(* 1933年)

2018年 - 呂君昌、古生物学者(* 1965年)

2018年 - トマス・A・スタイツ、生化学者、ノーベル化学賞受賞者(* 1940年)

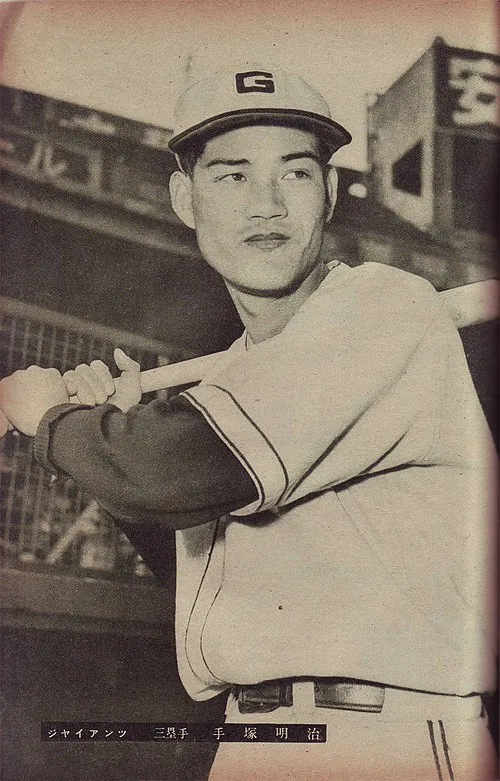

2018年 - 手塚明治、プロ野球選手(* 1921年)