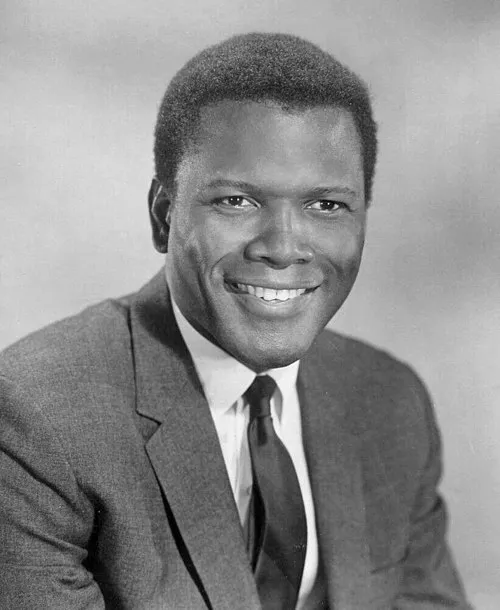

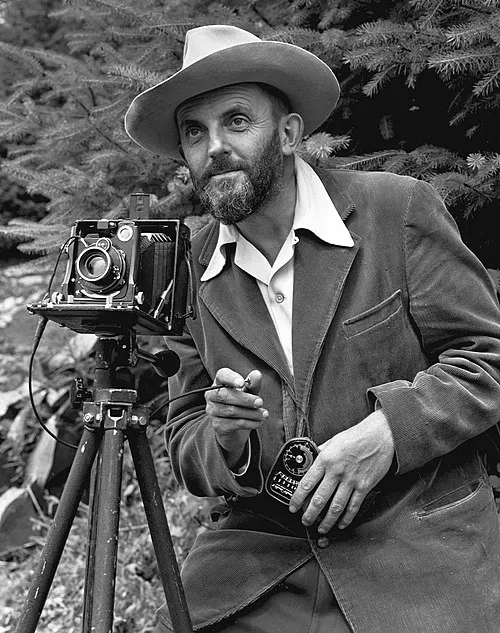

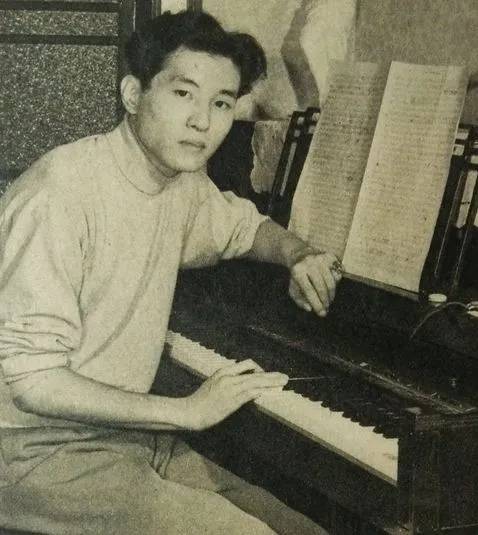

名前: 黛敏郎

職業: 作曲家

生年: 1929年

没年: 1997年

年 黛敏郎作曲家 年

黛敏郎の音楽と人生の旅

年静岡県に生まれた黛敏郎は幼い頃から音楽に魅了されていた彼の家にはピアノがあり彼はそれを通じて初めて音楽の楽しさを知ったしかし彼が本格的に作曲の道を志すようになったのは高校時代に出会ったある教師の影響によるものだったこの教師との出会いが彼にとって運命的な転機となった

高校卒業後黛は東京藝術大学に進学し本格的な作曲家としての基礎を築いた大学では西洋音楽だけでなく日本独自の伝統音楽にも深く触れることになるここで得た多様な音楽経験が後の作品に大きな影響を与えることになるしかしこの時期は決して順調ではなく多くの苦悩や試行錯誤があったと言われている

その後年にはシンフォニア・タプカーラでプロとしてデビューを果たしたこの作品は西洋と日本文化が融合した新しいスタイルを示しておりその評価は瞬く間に広まっていったしかしそれにもかかわらず多くの批評家たちは彼を理解することができず奇妙な作風だと冷ややかな反応も見受けられた

革新的な作風と国際的評価

年代になると黛敏郎はさらなる革新へ向けて活動し始める弦楽四重奏曲第番はその実験性から当時としては異例とも言える高評価を受けたこの作品では新しいハーモニーやリズムが大胆に取り入れられており多くのおそらく保守的だった聴衆にも衝撃を与えた皮肉なことにこの成功によって逆に伝統の枠組みから外れることへの不安も生まれただろう

国際舞台への進出

年代には国際舞台でも注目され始める特にアメリカやヨーロッパで開催された現代音楽祭への参加や海外公演など自身のスタイルを広げるチャンスとなったしかし一方で日本国内ではその独自性ゆえか一部から激しい批判も受け続けたそれにもかかわらず彼自身は自己表現を貫き通す姿勢で挑み続けた

晩年と遺産

年自身歳という長い人生を全うした黛敏郎その死後も多くの弟子達によって彼教えが引き継がれているそして日本現代音楽界において大きな足跡を残したと言われるその作品群はいまだ研究され続け新しい解釈や発見につながっているそれゆえ恐れず前進する勇気を持ち続ければ自分自身だけでなく次世代へも影響力ある存在になれるというメッセージとも捉えられるだろう

現代とのつながり

ふぉーす読みづる今でも多く人 感覚 その情熱未来照らす明かりとなっています今日でも愛され続けているそのメロディーにはおそらく当時とは異なる意味合いも宿っていますそしてその背後にはいつでも創造の喜びがあります