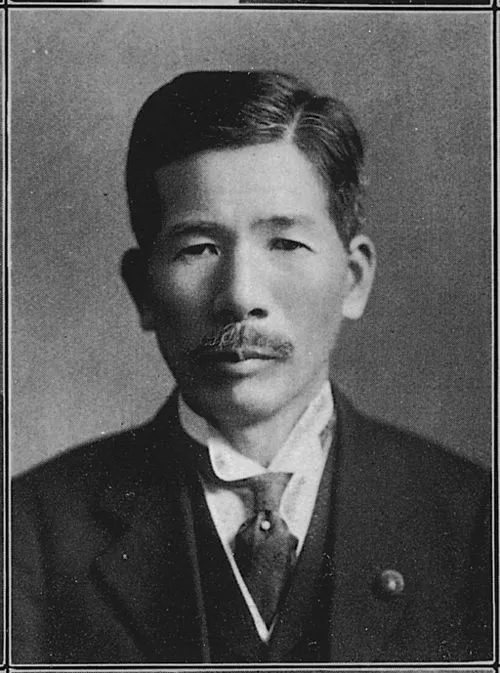

生年月日: 1900年

死年月日: 1970年

職業: ジャーナリスト

国籍: 日本

主な業績: 戦後の日本におけるジャーナリズムの発展に寄与

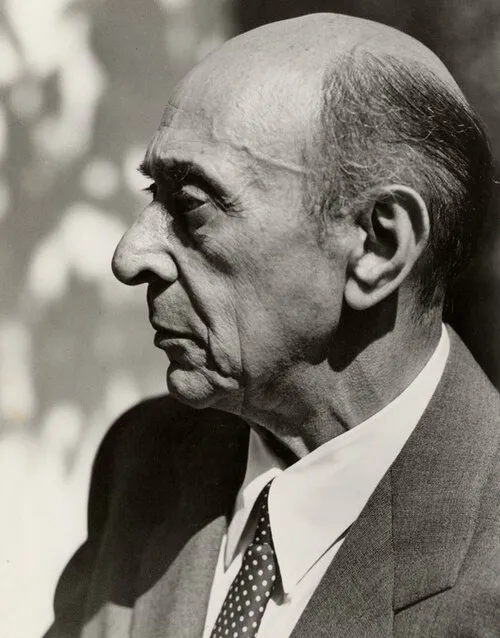

大宅壮一 ジャーナリストの肖像

年静かな日本の町に生まれた大宅壮一彼は若き日に新聞社での下積みを経てやがてジャーナリズムという広い海へと漕ぎ出した記者としてのキャリアは新たな時代の波に乗るように急速に進展したしかしこの旅路は平坦ではなかった

彼が初めて社会問題を取り上げた際には当時の保守的な社会から強い反発を受けたそれにもかかわらず大宅は自身の信念を貫いたおそらく彼にとってそれこそが真実を追求するジャーナリストとしての第一歩だったのであろうこのような苦難があったからこそ後に戦後ジャーナリズム界の巨星と称されるまでになった

年日本が敗戦し新しい時代が始まったしかしこの瞬間大宅はただ立ち尽くしているわけではなく新しいスタートラインに立ち自身のメディアを通じて国民へ情報を届けることに専念した皮肉なことに彼自身もまた敗戦によって様な課題や変化と向き合わざるを得なくなった

流行への挑戦

年代大宅壮一は多様性と変化する価値観について探求し続けた当時流行という概念が広まりつつあり人は新しい文化や情報に対して敏感になっていたしかしこれもまた大宅には試練となり得るものだった流行と聞くと多くの場合その影響力や短命さが思い浮かぶしかし大宅はその背後には深い社会的意義が隠れていることを理解していたのである

政治との関わり

また彼は政治にも積極的であった特定候補者への支持表明や政権批判も辞さない姿勢で多くの記事を書いたそれによって数多くの支持者も生まれれば多くの敵も増えたしかし大宅には常識とは違う視点から物事を見る能力が備わっておりそのため様な議論や対立を引き起こす結果となったこの状況下で真実を語ることとは何かそれ自体がおそらく彼自身への問いでもあっただろう

多彩なる表現手法

年代になるとその文筆家としての地位は確固たるものになっていたそしてテレビメディアとの融合も図られるようになるその中で見せた表現手法ドキュメンタリー風味の記事構成などそれまでには無かった新しい形態となり多く人へ影響力を与え続けたこの進展にも関わらず一部から異端視されたことも否めないしかしそれでも大宅壮一という名声はいっそう高まり続け何か新しいものを求める世代から注目され続けました

最期の日と遺産

年大宅壮一という名声あるジャーナリストが亡くなるその死去によって日本社会全体が弔意に包まれ多方面から追悼コメントや報道記事等 が相次いだあるファンは街頭インタビューで大宅さんなしでは日本語ジャーナリズム界はここまで来れなかったと語ったほどだまた今なお彼の記事や考え方は多くの若手ジャーナリスト達への指針とも言える存在となっている

現代との繋がり

今日でもその精神こそ私たち現代人に必要なのではないでしょうか 大宅壮一によって築かれたメディア環境はいまだ健在ですそして皮肉にもデジタル化された現在それでもなお情報過多ゆえ混乱しそれゆえこそ正確で公正なる報道姿勢との結びつきがありますこれは実際彼自身よ 言及していたテーマでもありました その教訓はいまだ私達の日常生活へ色濃い影響力として残っています