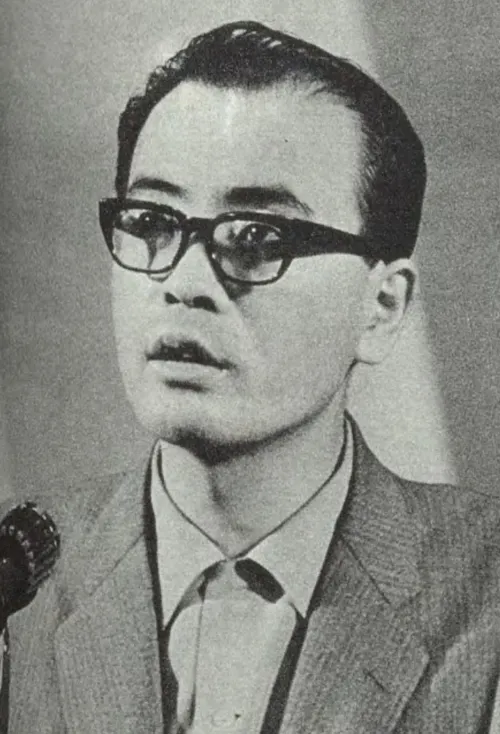

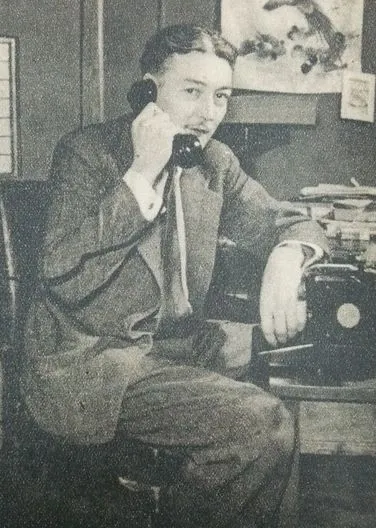

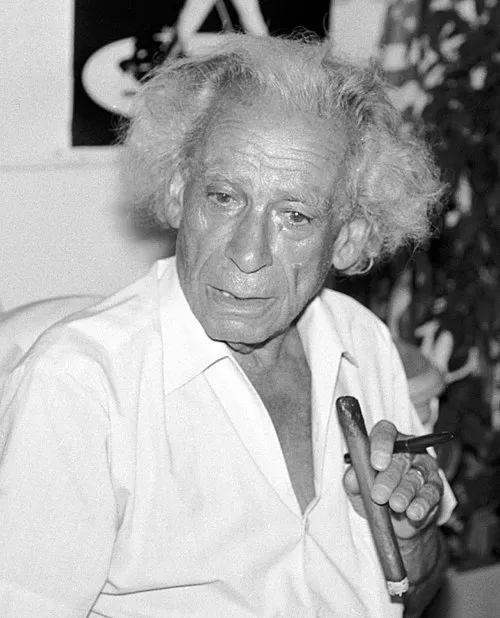

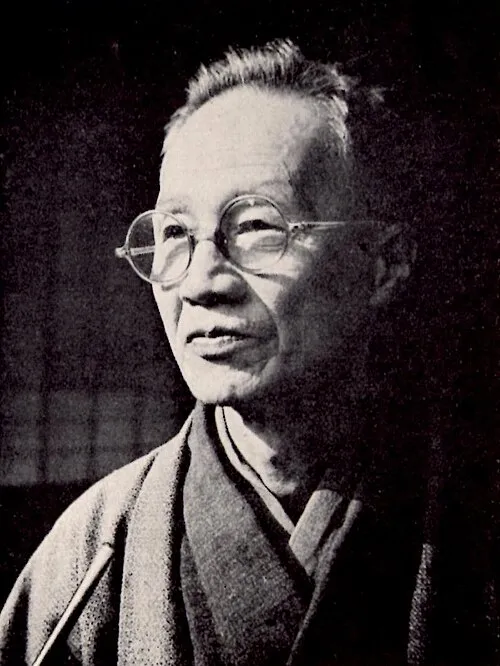

名前: クロード・レヴィ=ストロース

職業: 社会人類学者、民族学者

生年月日: 1908年

死亡年: 2009年

年 クロード・レヴィストロース社会人類学者民族学者 年

彼の名はクレオールの中にこそ文明の真髄があると信じていた年フランスのブランシェヴィルで生を受けた彼は幼少期から人間社会の複雑さに魅了され続けたその後学問への情熱が高まりパリ大学で哲学を学んだことが人生を変える運命的な出発点となったしかしその研究は決して平坦な道ではなかった戦争勃発という歴史的背景にもかかわらず彼は南アメリカへ渡りアマゾンの先住民文化について深く掘り下げるチャンスを得たこの探検は単なる冒険旅行ではなく彼の思想や理論形成において重要な役割を果たした例えば現地住民との交流によって文化相対主義という概念が芽生え自身が唱える構造主義の基礎となったそれにもかかわらずこの思索過程には苦悩も伴った多くの先住民族と触れ合う中で人間存在における普遍性と独自性について疑問を抱き始めたからだそして年野生の思考という著作を発表することでその葛藤と考察が世に知られることとなったこれによって社会人類学界に革命的な影響を及ぼし多くのフォロワーや批判者を惹きつける結果となる議論も尽きないこの成果にもかかわらず一部には彼への反感もあった理論ばかりじゃ実践にならないと批判する声も存在したしかし皮肉なことにその批判すらも彼自身が提起した疑問へのさらなる探求心につながるものだったそれはまさしく知識とは常に再構築されるべきものという信念から派生している年代には文化と自然という二元論について精力的に探求し続けた結果新しい視点として認識され始めたそれでもなお人とのコミュニケーション不足によって自身の日常生活では孤独感を感じていたと言われているこの状況こそおそらく彼自身が望んだ以上の思想的孤立だったのであろう年代から年代になると様な社会運動や思想潮流が交錯する中で更なる著作群によってその存在感は不動となったしかしそれでも新しい世代とのギャップには悩まされたとも言われている果たして若者たちには自身が描いた文化理解への欲望や探求心は伝わっているのであろうか晩年まで研究活動はいまだ止むことなく続きその業績はいまだ語り継がれている自己理解と他者理解を通じて見えてくる人間存在とは何なのかその問い掛けこそ現代社会にも響いているようだそして年それまで培ってきた全ての経験と思索とは裏腹にこの偉大な知恵者は静かにこの世を去ったしかし皮肉なことにその死後もなお多くの弟子達やファンによって記憶され続け多様性という価値観への影響力はいっそう強まっていく今現在もなお教科書や専門書などで名誉ある地位を占め続けているクレオールその思想体系は時代遅れどころか新しい時代へ向けても多大なる示唆を与えているようだそして今日では私たちを形成する一部として意識され多様性や共存について再評価されつつあるそれこそ彼自身が命題として提示していたテーマなのだからもちろん一部にはその考え方への抵抗感もあるしかしながら他者について真剣に考えることで見えてくる景色それこそクレオール・レヴィストロースから受け取れるメッセージではないだろうかこの世界観は決して古びるものではなく人類共通のお宝として次世代へ受け継ぐべき資産と言えるそれゆえ今でも頻繁に引き合いになる事例として多様性尊重や異文化理解などがありますねそして歴史家達はこう語っています全ての民族には独自性と普遍性がありますこれは言わば今日でも有効なメッセージでありそれ故クレオール・レヴィストロースという名前はいまだ記憶されたままと言えるでしょう