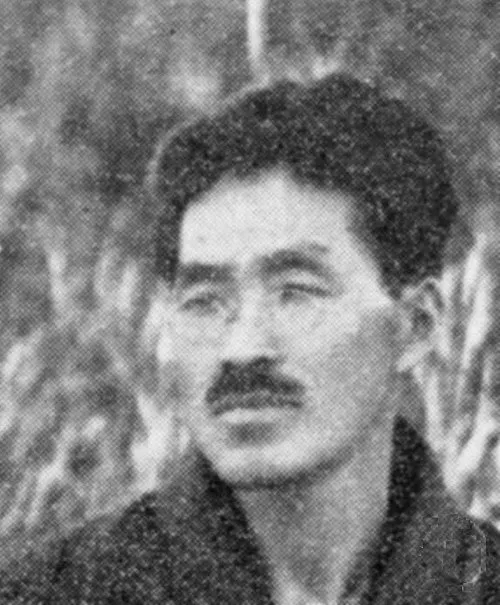

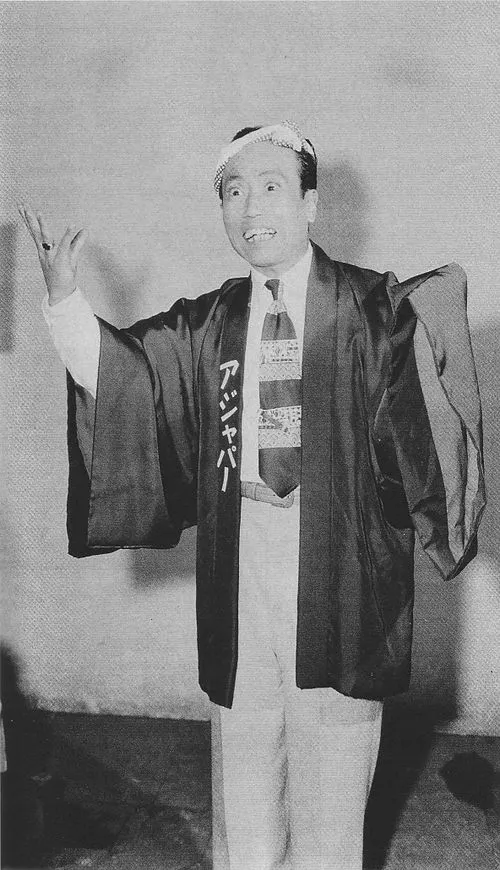

名前: 伴淳三郎

職業: 喜劇俳優

生年: 1908年

没年: 1981年

年 伴淳三郎喜劇俳優 年

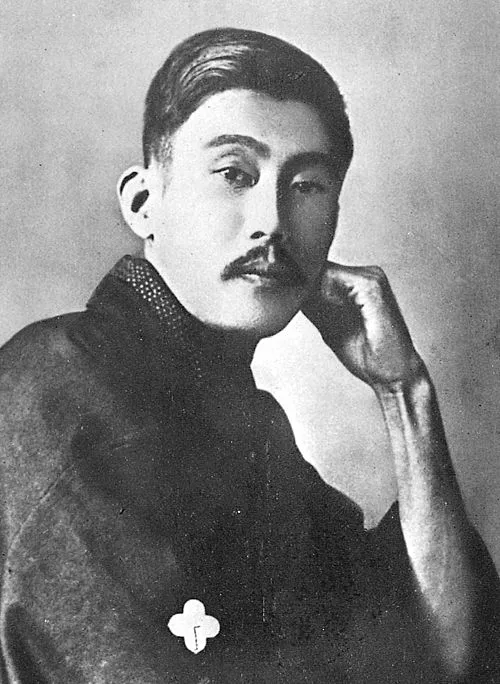

彼は日本の喜劇の歴史に名を刻む伴淳三郎として年に生を受けた若き日に家族が所有していた小さな劇場で彼は初めて舞台に立ったこの時彼の心には大きな夢が芽生えたしかし社会情勢は厳しく演劇界にも影響を及ぼす様な困難が待ち受けていた

若者たちが希望を失う中伴淳三郎は自らの才能とユーモアで周囲を明るく照らした歳を迎える頃には多くの舞台でその名が知られるようになり特に喜劇作品ではその存在感は圧倒的だったそれにもかかわらずこの成功の裏には数多くの試練もあった第一次世界大戦という混乱期でも自身の芸風やスタイルを貫き通すことに苦心したのである

皮肉なことにその後日本全体が経済危機に見舞われる中でも伴淳三郎は笑いを提供し続けた年代日本経済が悪化する一方で人は娯楽として笑いを求め始めたそして彼自身も新しい形式やスタイルへの挑戦することでその需要に応えようとしたこの時期多くのお笑いコンビや個人芸人たちと共演し日本全国で親しまれる存在となっていった

おそらく彼の最大の功績とも言えるものは大衆文化への貢献だろう当時流行していたサイレント映画と呼ばれる無声映画からトーキーへの移行期にも積極的に関わりそのスタイルを融合させることで新しい表現手法を模索したその結果新世代のお笑い俳優や喜劇人にも影響を与え続けることになる

年代になるとテレビ放送も普及し始め多くの家庭で楽しむ娯楽として定着していったしかしそれでもなお彼自身は基本的には舞台芸術家として活動し続けその姿勢によって観客との絆がさらに深まっていったその一方で新世代のお笑いタレントとの競争も激化したこうした変化にもかかわらず一切妥協せず自身独自のスタイルを守り抜いた

それでも彼は時代と共存する術も心得ていたようだテレビ出演という新しいプラットフォームへも果敢に挑みそのユーモアセンスや演技力によって視聴者層も広げてみせたそれによって歳近くになってなお一線で活躍できるという奇跡的な地位まで上り詰めている

多忙な日から解放されつつあった年一人静かなる余生へと向かう伴淳三郎だったしかしこの世から去るその瞬間まで人へ笑顔と思いやりなど数多くの教訓や思い出だけではなく日本文化への不朽なる愛情と思考さえもしっかりと伝えていたのであるそして今ではその死から年以上経過した現在でも多くのお笑いタレントや俳優達によって彼の日常生活や業績について語り継がれそれぞれ異なる形で影響力ある存在となっていることだろう

今日私たちの日常生活にはおそらく伴淳三郎とは全然違うタイプのお笑いやエンターテインメントがありますしかしながら喜劇というジャンル自体へのリスペクトこそ変わらないそれどころか先駆者として名乗るべき偉業があったためこそこのジャンル自体も確固たる地位確保につながったと言えるだろう皮肉なことだが自身より遙か後輩達によって再評価され続けているその姿勢こそ現代社会にも必要不可欠なのではないだろうか