生年月日: 1848年(弘化4年12月5日)

死年月日: 1905年

職業: 軍人、政治家

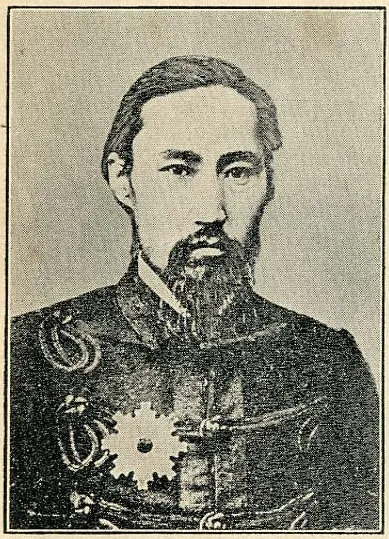

名前: 鳥尾小弥太

鳥尾小弥太日本の歴史に刻まれた軍人と政治家

年冬の寒風が吹き荒れる中江戸の片隅で一人の男児が誕生した名は鳥尾小弥太この子は将来日本という国を変革する重要な役割を担う運命にあったしかし彼の生い立ちは決して平坦ではなかった

若き日の彼は武士としての教育を受けることになるその中で剣術や戦術だけでなく西洋から学ぶ新たな知識にも目を向けていった特に外国との接触が増える中で日本もまた国際社会において存在感を示す必要があると痛感していたことだろうそれにもかかわらず多くの伝統的な価値観や慣習と葛藤する日だった

そして年大政奉還という歴史的出来事が起こる明治維新が幕を開け新しい時代への扉が開かれたしかしそれは同時に彼自身の道にも大きな影響を与えることとなる小弥太は新政府に仕官し急速に変わりゆく日本社会へ積極的に関与していく

軍人としてのキャリア

鳥尾小弥太はその後すぐに軍人として頭角を現し始めるその戦略眼とリーダーシップ能力は多くの支持者を引き寄せ瞬く間に名声を得ていったおそらく彼自身も自分が成し遂げようとしていることには自信と期待があっただろうしかしこの成功には大きな犠牲も伴っていた

彼は戊辰戦争や西南戦争など日本国内で起こった数の戦闘でも指揮官として奮闘したそれぞれの戦いでは血みどろになりながらも勝利へ導いているしかしこの過程で多くの命が失われてしまった事実それについて思索する時間もないほどだったかもしれない

政治家への転身

年代半ばになると小弥太はその軍歴だけでは満足できなくなるそしてそれまで培ってきた経験を基盤として政治家へと転身する決断を下すこの選択肢には当然多くの反対意見や懸念も伴っていたしかしながらその思惑とは裏腹に小弥太は徐に政界でも影響力ある人物となっていった

新政府内では特に教育改革や防衛政策など多岐にわたる課題解決へ取り組んだことで知られている国民一人一人が能力開発されることで初めて本当の日出づる国になると語り続け自ら進んでそのモデルケースとも言える政策実施にも携わったのであるそれにもかかわらず一部から権力欲だとの批判も受け続けた

晩年と遺産

年小弥太はこの世から姿を消したその死因についてはいまだ諸説あり心臓疾患だったという説から老衰によるものとされているまた多忙な生活によって体調管理がおろそかになり結果的には健康状態悪化につながってしまったとも言われている

カイロスというギリシャ語がありますこの言葉には運命的瞬間の意味合いがあります小弥太の場合その瞬間瞬間つまり明治維新という激動期や様な変革期こそ自分自身また日本全体への貢献意識によって捉え直されるべきなのでしょうまた皮肉なのですが 彼自身が築いた国家機構について議論され続けていますそれゆえ今でも彼の業績とは何だったのでしょうそれについて考える余地はいくらでも残されています

現代とのつながり

人工知能の発展やグローバル化など急速進展する現代社会この時代だからこそ小弥太という人物像即ち自己責任や国際性を兼ね備えた指導者像について議論され続けていますまた当時創設された教育制度などその影響下で育つ世代には様な挑戦がありますねおそらく小弥太本人ならば今どんな提言・助言・訓示など送るのでしょう想像するだけでも胸躍ります