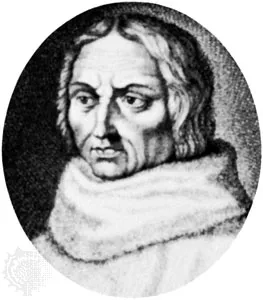

足利義教

国籍: 日本

死亡日: 1441年7月12日

年嘉吉元年月日 足利義教室町幕府第代将軍 年

ある日年の夏静かな京都の街で運命を変える事件が起こった足利義教はその権力と影響力を誇示するために宮廷での威厳ある生活を送っていたしかしこの将軍はその華やかな表面とは裏腹に多くの敵を抱えていた

年に生まれた彼は若い頃から将軍職を担う運命にあった足利家の血筋として名誉と責任が彼に課せられたしかし政治的な闘争と複雑な人間関係が交錯する中で彼は成長していった彼が将軍になる頃にはその地位には既に多くの陰謀と猜疑心が渦巻いていた

彼は就任直後から強硬策を採用したそれにもかかわらず貴族たちとの対立が続き多くの者から恨みを買う結果となった天才とも残忍とも呼ばれる義教その両面性は一体何だったのだろうか

しかしそれだけではなかった年代初頭当時高まる武士層との摩擦はついに決定的な衝突へと発展したそれは美しい宮廷文化や詩歌ではなく刃物による戦闘によって引き起こされたそしてこの混乱こそが義教自身の命取りになってしまうことになる

皮肉なことに義教自身もまたその権力ゲームによって命を落とす運命だった年月日一見穏やかな日常が崩れ去る瞬間この日は彼の最後の日でもあり人には忘れ難い悲劇となった

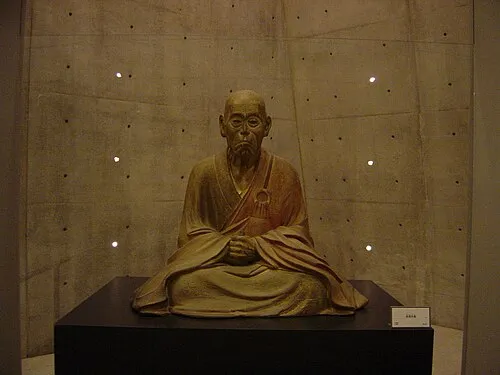

義教には多くの側近がおりその中でも特に信頼していた者たちもいたその中で一人山名宗全彼への反感を強めていたという説も存在するおそらくこの側近との信頼関係が崩れてしまったことこそが最大の過ちだったと言えるだろう

そして迎えたその日の朝自室で静かに考え込んでいる最中不意打ちとも言える襲撃を受けたこの瞬間果敢なる武士が冷酷なまでに暗殺されたのである

歴史的影響

義教亡き後日本国内では権力争いが激化したそれにもかかわらず多くの場合実質的な支配者として名前を残したしかしながらその短い人生でも何とか幕府内外でしっかりと統治しようという努力は評価されているただしその政策には常賛否両論あったことも忘れてはいけない

文化への影響

もちろんこの時代背景には当時独特な文化・芸術運動が存在していた茶道など日本文化への寄与も無視できない要素だしかしそれだけではなく自身の日記や書簡などにも目立つ知識欲から来る独自視点この姿勢がおそらく後世へ大きな影響を及ぼすことになる