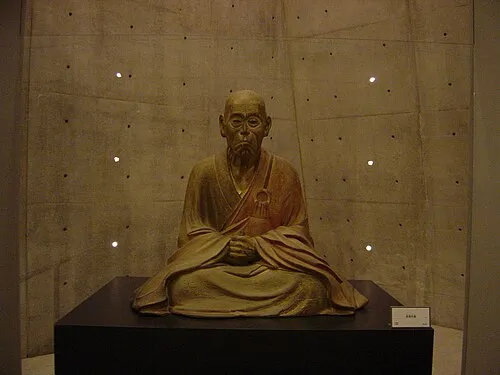

重源

国籍: 日本

死亡日: 1206年7月12日

年建永元年月日 重源僧 年

重源彼の名前を聞くと歴史の舞台で織りなされた数の物語が頭に浮かぶ彼は日本の平安時代から鎌倉時代にかけて生きた僧侶であり仏教界に多大な影響を与えた存在だったしかしその人生は単なる宗教的な活動だけではなくさまざまな困難や挑戦によって彩られていた生まれたのは年この時期日本は平安時代の終わりを迎えようとしており社会的には混乱が続いていたそのため重源も幼少期から厳しい環境で成長せざるを得なかったしかしそれにもかかわらず彼は信仰心を育み若い頃から出家への道を選ぶこととなった僧侶として修行する中で彼はその後の人生における重要な原則や哲学を身につけていく成長するにつれて重源は自らが信じる道に従って活動を始めたそれにもかかわらず日本全体が混沌とした状況にあったため多くの人が求める精神的支えとなることができた特に彼が注力した分野には本願寺や浄土宗などがありその影響力は地域社会だけではなく国全体にも及んだと言われている皮肉なことに彼がこれほどまで多くの人に影響を与える一方で自身も多くの試練や苦悩と向き合わざるを得ない状況だった例えば年には大規模な地震によって多くの寺院や施設が倒壊しその復興作業には困難を伴ったその中でも重源は冷静さを保ち続け多くの人と共に再建作業へと乗り出したこの姿勢こそ多くの人から尊敬される理由だったのであるまた年代には源平合戦という内戦状態になり日本各地で戦火が広まり人の日常生活すら脅かされていたこうした混乱した状況下でも重源は決して諦めず人への布施活動や寄付行為によってその存在感を強めていったただしこのような活動も決して容易ではなく大名との交渉や地方行政との関係性構築など多岐にわたる調整作業も必要だったのであるさらに言うならばおそらく重源自身もこのような道筋について考えていたことだろう最も信頼していた側近との意見対立など一筋縄ではいかない日常生活それでも彼はいまだ希望と誠実さを持ち続け多様性豊かなアプローチでコミュニティへ貢献し続けたそしてそれこそが人間的魅力となり人から愛され続ける理由とも言えるだろうそして年運命の日すべてのものには終焉というものがあるしかしながらその死後もなお日本社会への影響力はいまだ消え去ってはいない歴史家たちはこう語っている重源なしでは日本仏教界発展史を書き換える必要すらあったとその思想・理念はいまなお生き続け新しい世代へと引き継げられているのである今現在この偉大なる僧侶について考えるとき一つ思うところがありますそれは現代社会でも見受けられる孤独感不安定さそして人間同士結びつきを求める心情ですこのような現象を見るにつれもし今ここに重源がおればと思わざる得ないそれほどまで彼の存在感とは壮大なのであるまたおそらくこれから数世代先でもその教えや哲学について語り継ぐことでしょうそれこそ正真正銘時間を超越する遺産なのである