生年月日: 1873年

職業: 歴史学者

死去年: 1948年

国籍: 日本

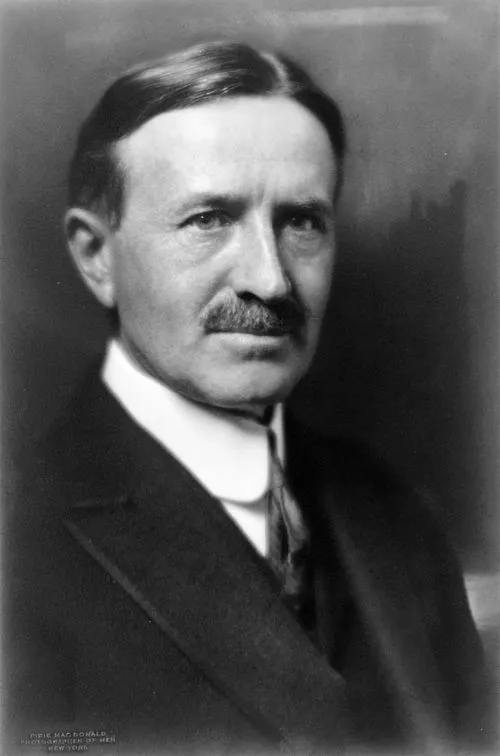

朝河貫一歴史学者の軌跡

年静かな村に生まれた朝河貫一は後に日本の歴史学界で不朽の名声を築くことになる人物だった彼が生まれたその瞬間から運命は彼を特別な道へと導いていたしかしその道は決して平坦ではなかった

幼少期貫一は家族から伝えられる歴史物語に夢中になった彼が小さな手で古い書物をめくる姿は多くの人にとって印象的だった学校に通うようになってからも彼の好奇心は衰えることがなく日本や中国の古代文献に没頭したしかしそれにもかかわらず周囲の期待とは裏腹に彼は将来について迷いを抱えていた果たして自分が求める知識と真実を見つけ出すためには何が必要なのか

大学時代には西洋文化や哲学への興味も芽生えたそれまで日本社会ではあまり重視されてこなかった西洋思想との出会いは彼に新しい視野を開く契機となったそして卒業後その情熱と知識を武器として教師として働き始めるしかし皮肉なことに多忙な教職生活が次第に研究活動への意欲を薄れさせてしまった

それでもなお貫一は諦めず自身の理想とする研究者像へ向かって努力し続けたある日小さな町で開催された地域イベントで偶然出会った仲間との対話が転機となるその仲間から得た刺激によって新たな視点で歴史を見る楽しさを再発見したのであるこの出来事がおそらく貫一にとっての目覚めとも言える瞬間だったと言えるだろう

年になると本格的な歴史研究へ進む決意を固め日本歴史をテーマとして多くの論文を書き始めるこの時期日本国内外でその名声が広まり始めそれまで多くの人によって語られてこなかった地方や小国についても詳しい解説を書くようになったその影響力はいかにも大きかったしかしそれでも貫一自身は常に謙虚さを忘れず新しい発見や解釈について考え続けていた

年代には自身の著作日本近世政治史が出版されこの本はいわゆる近世の幕開けから明治維新までという広範囲なテーマを扱い多くの読者から支持されたしかし皮肉にもこの成功によって他者との比較や競争意識も芽生えこれ以上どう研究し続ければよいかという焦燥感も抱えることとなったそれにも関わらず自分自身との戦いこそ最も重要だという信念だけは堅持し続けた

年代初頭には国際情勢が急変し大東亜共栄圏など国家主義的潮流が強まったその渦中で朝河貫一自身も様なしんどい選択肢について考える日となり自身の日常生活すら影響され始めていたそれでも変わらぬ誇り高き精神こそ彼を支えておりどんな逆境でも真実だけは守り抜かなければならないという思いが胸中には存在していたしかしこの時期日本国内外では戦争による混乱によって多大なる困難とも直面することになった

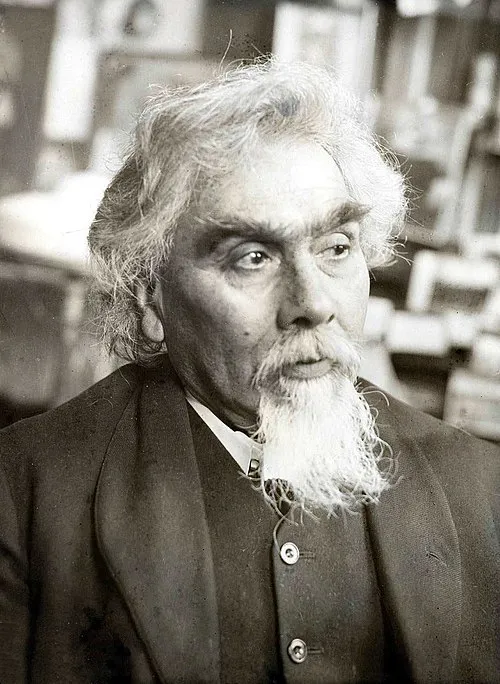

年生涯最後の日その存在感というもの自体がおそらく社会全体へ強烈でした数多くの記事や著作を書き残したことで人へのメッセージとも言うべきものだった過去から未来へ受け継ぐべき記憶とは何なのかそれこそ私たち現代人にも重要です一方その死去後年以上経つ今でも多くの若手学者達によって影響力ある存在として尊敬され続けているのである

遺産と現代への影響

今日日本各地で行われる講演会やセミナーでは朝河貫一について触れる機会もしばしば訪れるそれ故その業績だけではなく生涯追求した真実への探求心すら根付いている年現在おそらく全国各地ですぐれている若手研究家達有名無名問わず皆共通してこの道筋を辿ろうとしているそして未だその教えゆえ引き継ぎ合うプロセスとも言えるもちろん記録として残された資料群のお陰だただ単なる古典文献でなく変化を促すヒント満載なのだから

最後に

朝河貫一という名前には確固たる意思と思考があります直面した様事件・状況等全て自分達次第そういう可能性示唆する贈り物と言えます今後その先駆者達同様更なる革新・進化遂げ得ますよう願いつつ引き続いて掘り下げたいですね有難うございました