2023年 - 2024年問題: 金剛自動車がこの日の運行を以て路線バスの運行を全て終了。

‹

20

12月

12月20

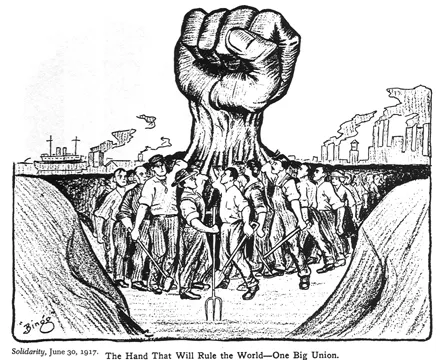

人間の連帯国際デーの意義と活動

毎年12月20日、世界中で「人間の連帯国際デー」が祝われます。この日は、人間同士のつながりや相互理解を深めることを目的とした特別な日です。2005年に国連が制定したこの日は、全ての人々が共有する課題に取り組むために協力する必要性を認識させます。貧困、不平等、差別など、私たち社会が直面している問題は、一人一人が意識的に行動しない限り解決されません。この日の意義は、それぞれが持つ多様な文化や価値観を尊重し合いながら、共通の目標に向かって手を取り合うことです。共鳴する心:連帯の歌声赤い夕日が地平線に沈む頃、人々はその美しい景色を見上げながら、自分たちもまた一つにつながっているという感覚に浸ります。孤独でないこと、それこそがこの日の本質なのです。その瞬間、皆が同じ空気を吸い、その温もりを感じることでしょう。「人間の連帯国際デー」は、その背景には深い歴史があります。実際、この概念は古代から存在していました。古代エジプトやメソポタミアでは、共同体として助け合う姿勢が重要視されていました。そして、中世ヨーロッパでは、市民権や権利について議論され、多くの場合それは連帯によって実現されました。20世紀には、第二次世界大戦後、多くの国々で協力と理解が必要不可欠だという意識が高まりました。そして1970年代から80年代になると、「発展」と「援助」の概念もまた、新しい視点で見直されるようになります。それ以降、この考え方はさらなる進展を遂げ、多様性や包括性というキーワードへと発展してきたのです。運命共同体:私たち一緒に進む旅路風鈴の音色が静かに響く中、小さな子供たちがお互いに手をつないで遊んでいます。この光景こそ、人間同士の強い絆を見る象徴と言えるでしょう。その優しい笑顔には無邪気さだけではなく、「私もあなたも、一緒なんだ」という明確なメッセージがあります。それはまさしく未来への約束でもあるからです。This international day calls upon individuals, communities, and nations to foster connections that transcend cultural, economic, and social boundaries. The challenges of today—climate change, global health crises like the COVID-19 pandemic, and rising inequality—remind us that our fates are intertwined. A single act of kindness can ripple through the fabric of society.夜明け前…希望への兆しThe quiet moments before dawn bring a certain anticipation; it is during these times that we reflect on our collective potential...

国際デー:多様性の中の人類の連帯を祝う日

2005年、国連総会で制定された国際デーは、多様性を尊重し、全ての人々が共に生きる社会を目指す重要な日として位置づけられています。この日は、2000年に採択されたミレニアム開発目標(MDGs)の達成に向けた努力を思い起こさせ、人類が一つとなって前進する必要性を強調します。特に、経済的、社会的、環境的な側面から見ると、多様性は私たちが直面する課題への解決策となる可能性があります。この国際デーは、「人類の多様性とその連帯」を祝うものです。その根底には、人間同士が互いに支え合うことによって得られる力があります。歴史的には、この理念は長い旅路を経てここまで辿り着きました。例えば、西洋と東洋、都市と農村、先進国と発展途上国など、それぞれ異なる文化や価値観が混在する中で、この日が持つ意義はますます深まっています。希望の光:未来への架け橋この日は単なる記念日ではなく、人々がお互いを理解し合い、新たな絆を築くための希望の光でもあります。「未来とは何か?」それは過去から続いている数え切れない物語によって形作られるものです。そして、この記念日はその物語を書き換えるための日でもあります。想像してみてください。街角ではさまざまな言語が飛び交い、それぞれ異なる料理や音楽、お祭りが融合している様子。それぞれの文化や伝統には独自の美しさがあります。それこそが、多様性という素晴らしい宝物なのです。そして、この日にはその宝物を称えることによって、一歩ずつより良い世界へ向かうことへの希望もまた育まれていくことでしょう。夜明け前…希望とは何か?国際デーは毎年11月16日に定められており、その背後には深い意味があります。この日の制定背景には、人権や平和への希求も含まれています。「夜明け前」とも言われるこの時期、多くの場合私たちは暗闇に包まれているように感じます。しかし、その暗闇から抜け出すためには団結が不可欠です。昔から、「団結力」があればどんな困難にも立ち向かえるという信念があります。この精神こそ、本来あるべき姿なのではないでしょうか。例えば、日本では災害時に地域コミュニティが一丸となって助け合う姿勢を見ることがあります。それこそが「連帯」の真髄であり、その価値観は世界中どこでも共通しています。子供たちの思い出帳:未来世代への願いThis day is also a time to reflect on the future we want for our children. Imagine a world where every child can embrace their unique identity without fear, where they can celebrate their differences and learn from one another. This vision isn’t just a dream; it’s something we must actively work towards every day. The memories we create today will become the foundation for tomorrow’s generation...

澳門特別行政区成立紀念日:歴史と文化を祝う

澳門特別行政区成立紀念日、すなわちマカオの特別行政区としての地位が確立された日を祝うこの記念日は、1999年12月20日にマカオがポルトガルから中国に返還されたことを記録しています。この出来事は、地域の政治的状況や国際関係において重要な意味を持っており、多くの市民にとっては新たな出発点として認識されています。マカオは、中国南部沿岸に位置する小さな半島であり、その歴史は500年以上前に遡ります。1560年頃、ポルトガルによる植民地化が始まり、その後数世代にわたり東西文化が交じり合うユニークな社会構造が形成されました。ポルトガル時代には様々な影響を受けた建築や食文化が育まれ、その結果、今もなお世界遺産として登録されている名所が多く残っています。風を感じて:この地の名誉の旅「赤い夕焼けが空を染め上げる中で、人々はそれぞれ異なる思いを抱いていた。その瞬間、喜びと不安という二つの感情が交錯していた。」こうして迎えた1999年12月20日は、新しい未来への期待と過去との別れの日でもありました。多くの人々は、この記念日を通じて自らのアイデンティティについて考える機会となりました。夜明け前…変革への道筋その夜明け前、一つ一つの家々から漏れる光には、それぞれ違った物語があります。長年ポルトガルによる支配下で育まれた文化と、祖国中国への帰属意識との間で揺れる思い。それらすべてが混ざり合った時、人々は新しい道筋へ踏み出しました。「これからどうなるんだろう?」という不安もあれば、「私たち自身の手で未来を作っていこう」という希望もある。そうした複雑な心情こそが、この日の重要性を物語ります。子供の思い出帳:見えない絆子供たちにとって、この日とは何か?彼らには「大人たち」が見据える政治的背景や歴史など分からないかもしれません。しかし、「自分たちも未来につながっている」という実感だけはしっかり胸に刻まれているでしょう。それこそ、この土地で生きる証です。その幼い心にも深く根付いた絆こそ、大切なのです。「私たちはここで一緒なんだ」と、小さな手同士握りしめながら、新しい生活様式へ向かう勇気となったことでしょう。また、この日は経済発展とも深く結びついています。香港とともに経済特区として発展したマカオでは、観光業やギャンブル産業など急速な成長を遂げています。しかし、その陰には依存症や社会問題も潜んでいます。この二面性こそ、現代社会でも引き続き議論されるテーマです。「果たして幸せとは何なのか?経済的成功だけでは本当の幸福にならない」という問い掛けにつながります。文化交流:心温まる瞬間"伝統的舞踊" "獅子舞": 地元住民による鮮やかな獅子舞を見ることのできるこの日の祭りでは、人々がお互いに笑顔で接し合う姿があります。その瞬間、生まれるコミュニティーとしてのお祝いには強力な結束感があります。 "花火大会": 夜空いっぱい広がる花火にもまた、一緒になって歓声あげたり拍手したりする姿があります。その美しさだけではなく、人々同士がお互い理解しあえる橋渡し役にもなることでしょう。哲学的考察:勝利とは何か?"しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?それはいったいいつまで続くものなのでしょう?" 「過去」を背負った全て人びとの重み。それでも新しい未来へ飛び立とうとする希望。それこそマカオ特別行政区成立紀念日」. 私達自身」- 新しい始まりへの一歩 "アジア各地で果敢にも立ち上がろうとも経験則含め流動性ある環境。一歩踏み出す勇気、それこそこの大切さ。" - 時折寄せ書きより抜粋 - ...

霧笛記念日の全貌とその重要性

霧笛記念日は、毎年11月1日に日本で開催される特別な日です。この日は、航海の安全を祈願し、霧笛の重要性を再認識することを目的としています。霧笛は、海が濃い霧に包まれた際に船舶同士の衝突を防ぐために使用される警告音です。日本は四方を海に囲まれた国であり、多くの港が存在するため、航海時の安全確保は極めて重要です。歴史的には、日本では明治時代から霧笛が設置され始めました。その当初から現在に至るまで、多くの船乗りや漁師たちがこの音によって命を守られてきました。例えば、大正時代には東京湾や横浜港など多くの主要な港で霧笛が設置され、その後も全国各地に広まりました。静寂と響き:暗闇に響く警告その瞬間、静寂な夜空に突如として響き渡る霧笛。その音はまるで遠い昔から聞こえてくるような古い旋律。それぞれの波と共鳴しながら、「ここにいるよ」と語りかけているようでした。美しい海岸線とは裏腹に、その背後には常に危険が潜んでいます。特に濃霧の日などは視界がほとんどゼロになることもあります。「あぁ、この声さえあれば!」船長はそう呟いたかもしれません。冷たい風が彼らの頬を撫で、塩辛い海水が飛沫となって顔面を叩きつけます。しかし、その間にも耳元では低く重厚な音色が響いています。それこそが彼らへの安心感となり、不安定な状況でも心強さとなっていました。大切なお守り:家族との約束ある漁師のお話があります。彼は毎晩、自分自身だけではなく家族全員と約束していました。「必ず無事で帰ってくる」と。そしてその約束は、心優しい妻によって強化されました。「あなたのお守りとして、このコンパスと一緒ね」と言った彼女。そのお守りと共に出航した彼でしたが、その日もまた真っ白な霧につつまれた状態でした。しかし、一度も迷うことなく帰路についた理由、それこそは艦内から聞こえるあの日々溶け込むような低い唸り声—それこそ慣れ親しんだ霧笛だったのでしょう。この思い出深いエピソードは、日本各地にも似たようなお話があります。そして今でも多くの人々によって語られるこの物語こそ、この日を祝い大切さについて再認識する源になっています。歴史的背景:過去から学ぶ未来へ向けて第二次世界大戦以降、日本では交通手段として進化した技術によって航行管理システムも変わりました。しかしながら、その中でも伝統的な要素や文化的背景はいまだ色褪せないものです。天候条件や環境変化によって影響されやすいこの国では、古来より続いている伝統行事や祭事とともに、安全への祈りは絶えません。今だから感じる風景:太平洋側:青々とした水面から立ち上る朝靄日本海側:波打ち際で寄せて返す白波瀬戸内海:穏やかな潮流との調和された景観希望という名の灯火:新しい時代へ向かう道筋"もう二度と事故なんて起きない" そんな願望とは裏腹にも予期せぬトラブルというものがあります。しかし、それでも私たちは前へ進み続けます。そして毎年11月1日に訪れるこの特別な日は、自身だけではなく他者との結びつきを改めて見直す機会ともなるでしょう。# これからどうなる?(未来への問い) "本当に安心できているだろうか?" この質問自体、一見単純そうですが、人それぞれ異なる価値観や環境下で考え方も変わります。ただ一つ言えること、それならば「信じ合う力」これさえあればどんな困難にも立ち向かえると言ったところでしょうか。この未來への問い掛け、“私たちは何を見るべきなのか?”その答え探しもまた旅なのだと思います。 # 結論:命綱とも呼べる存在 "勝利とは何なのか?それほど容易には掴めぬもの。” 私たち一人ひとりにはそれぞれ違った「勝利」があります。そしてその勝利達成へ導いてくれる小道具、それこそ「希望」という名のお守り——" そう思えば些細と思える出来事ひとつひとつまで、大切なんだと思います。それらすべて合わせ、新しい道筋作成して未来へ繋げたいですね。” ...

日本のデパート開業の日:ショッピング文化の象徴

日本におけるデパート開業の日は、単なる商業的なイベントを超えて、文化と社会の変遷を反映する象徴的な日でもあります。デパートは、1872年に東京・日本橋に誕生した三越がその先駆けであり、それ以降、多くの都市で次々とオープンし、日本人のライフスタイルを大きく変えました。この新しい形態の店舗は、買い物だけでなく、人々が集い交流する場としても機能し、その影響は現在にまで及んでいます。当時、デパートは西洋文化が流入する中で、新たな消費文化を作り出しました。顧客にはさまざまな商品が並び、選ぶ楽しみや見る楽しみが生まれました。そして、それまでとは異なるショッピング体験を提供することで、多くの人々を魅了しました。開業の日には多くの人々が詰めかけ、「夢を見る場所」として親しまれるようになったのです。運命を切り開く扉:新しい生活様式への序章このような背景から、日本全国でデパートが開業した日には特別な意義があります。それはただ商品が売られる場所ではなく、新たな生活様式やコミュニティ形成への扉となる瞬間だったからです。店内には色とりどりの商品や、美味しそうなお菓子の香り、そして活気ある声が交錯していました。「ああ、この店には何でも揃っている」と誰もが思わず微笑むほどでした。夜明け前… 革命的な出発点デパート開業の日はまた、人々に未来への期待感を与える日でもありました。その頃、人々の日常生活は急速に変化しており、新しい職業やライフスタイル、生き方について考え始めていました。「これからどうなるんだろう?」というワクワク感。それこそが、この新しい商空間によってもたらされたものだったと思います。子供の思い出帳:親子三世代で訪れる場所また、多くの場合、家族全員がお揃いで訪れる場所でもありました。母親と一緒に色鮮やかな服を見る子供たち、その姿に目を細めながら「これ似合うかな?」と悩むおばあちゃん。そして父親は心配そうに財布を握り締めています。「今日は何か特別なお買い物よ!」なんていう会話も飛び交っていましたね。その瞬間、一つのお店だけではなく、一つの家庭全体として共有される大切な時間だったことでしょう。懐かしい思い出:時代と共鳴する音楽"時代"という言葉、自身にも共鳴しますね。この特別な日付には、日本各地でオープニングセレモニーや記念イベントなども行われることがあります。その際流れるメロディー、小さなお子さんたちも踊るその姿、「昔ながらのお祭り」のようでした。「今日は楽しもう!」という雰囲気ですね。今では想像できないかもしれませんが、その音楽ひとつひとつにも思い出があります。光景として残った歴史:昭和から令和へ繋ぐもの"昭和"」という言葉自体にも不思議なたくらみがありますよね。当時、多くの人々へ影響与えたこの文化現象。しかし令和になっても続いているこの伝統。その根底には「購買」という行為以上、大事なのは「そこで育まれるコミュニケーション」だとも感じます。またそれぞれ年代によって違った楽しみ方、生き方そのものとも関わっています。一緒に育ったあの日、「若かった私達」は今、「大人になった私達」へ成長しました。それゆえ、この日の重要性はいっそう深まりますね。Culture and Connection: The Heartbeat of SocietyThe opening of department stores marks a shift in not just commercial practices but also in societal connections. People began to gather, converse, and share experiences in these vibrant spaces. This evolution of shopping into a social event underscores the very essence of community—something inherently human. A bustling department store is not merely a collection of goods; it's a symphony where laughter intertwines with the sound of cash registers, and the aroma of fresh pastries dances with the scent of new clothes...

出来事

2021年 - 全国宝石卸商協同組合により日本の誕生石が63年ぶりに改訂。2月にクリソベリル・キャッツ・アイ、3月にブラッドストーンとアイオライト、4月にモルガナイト、6月にアレキサンドライト、7月にスフェーン、8月にスピネル、9月にクンツァイト、12月にタンザナイトとジルコンが追加され全29種に。

2018年 - 日本海沖にて、韓国海軍の駆逐艦「広開土大王」が、海上自衛隊のP-1哨戒機に対して火器管制レーダーを照射(韓国海軍レーダー照射問題)。

2016年 - 2016年サン・パブリート市場花火爆発事故。

2016年 - ジオスペース探査衛星あらせがイプシロンロケット2号機により打ち上げられる。

2013年 - バニラ・エアが就航。

2007年 - エリザベス2世がヴィクトリアの81歳7か月29日を抜いて史上最高齢のイギリス国王となる。

2000年 - 新潟県民エフエム放送が開局(2020年6月30日閉局)。

1999年 - ポルトガルから中華人民共和国へマカオが返還。

1996年 - AppleがNeXTを買収することで合意。スティーブ・ジョブズがアップルに復帰。

1995年 - アメリカン航空965便墜落事故。

1994年 - 日本テレビ郵便爆弾事件。

1991年 - トイザらスの日本第1号店が茨城県稲敷郡阿見町に開店。

1990年 - 上越新幹線(線籍上は上越線支線)・越後湯沢駅 - ガーラ湯沢駅間が開業。

1990年 - 初のWorld Wide Webのシステムが稼動。

1989年 - アメリカ合衆国がパナマに侵攻。

1988年 - 国連総会で麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)が採択。

1987年 - フィリピンのタブラス海峡で貨客船ドニャ・パス号が小型タンカービクトル号と接触し沈没。公称で1575人、実際には4000人以上が死亡。

1985年 - 横浜エフエム放送(FM横浜)が開局。

1977年 - ジブチとベトナムが国際連合に加盟。

誕生日

死亡

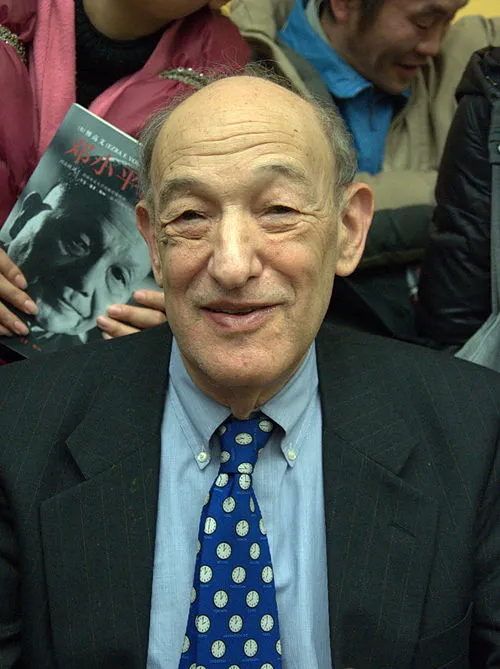

2020年 - エズラ・ヴォーゲル、社会学者(* 1930年)

2020年 - ファニー・ウォーターマン 、ピアニスト、音楽教育家(* 1920年)

2016年 - ミシェル・モルガン、女優(* 1920年)

2014年 - 岩崎俊一、コピーライター(* 1947年)

2009年 - ブリタニー・マーフィ、女優(* 1977年)

2007年 - リディア・メンドーサ、テハノ・ミュージックの歌手(* 1916年)

2006年 - 青島幸男、タレント、放送作家、政治家(* 1932年)

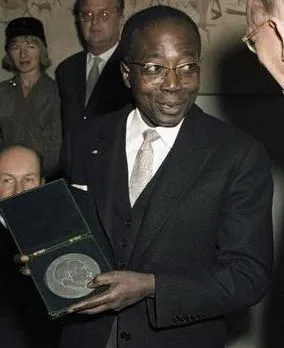

2001年 - レオポール・セダール・サンゴール、セネガル初代大統領(* 1906年)

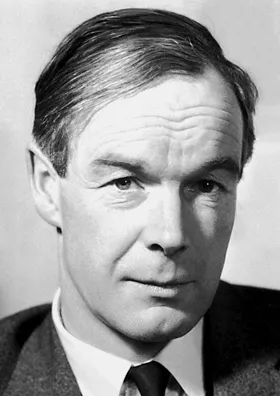

1998年 - アラン・ロイド・ホジキン、生理学者(* 1914年)

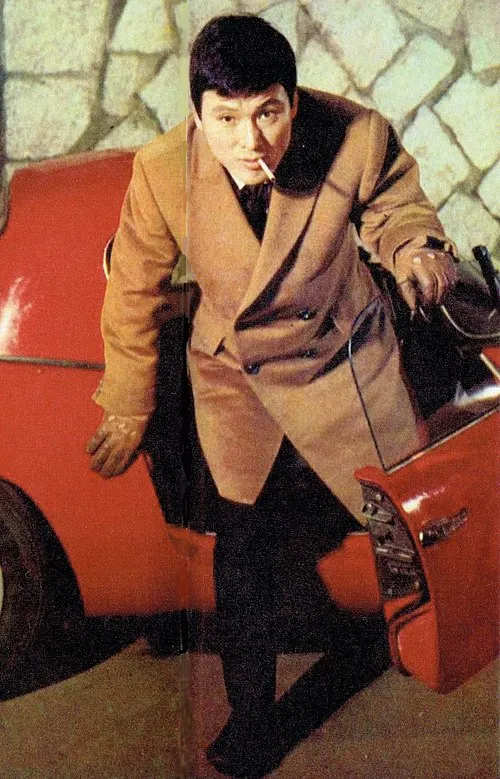

1997年 - 伊丹十三、映画監督、俳優(* 1933年)