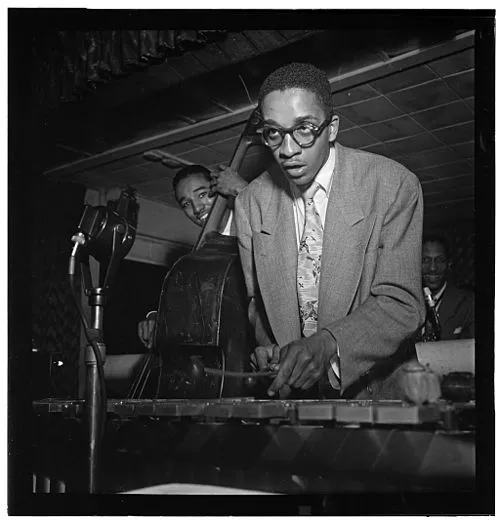

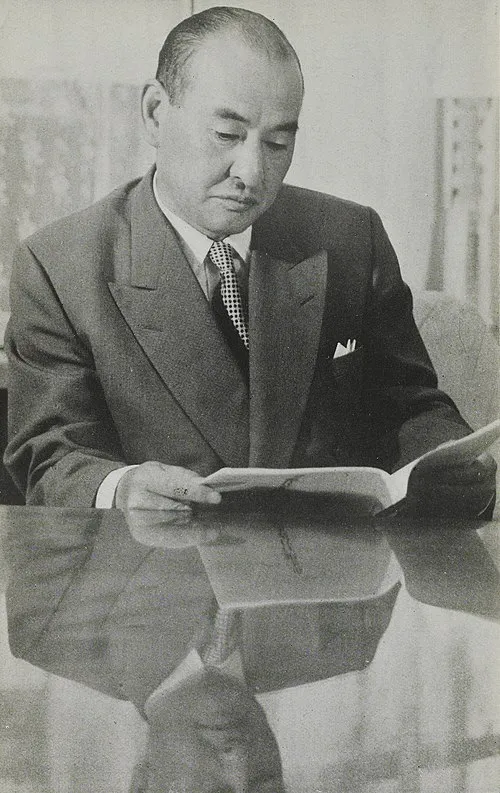

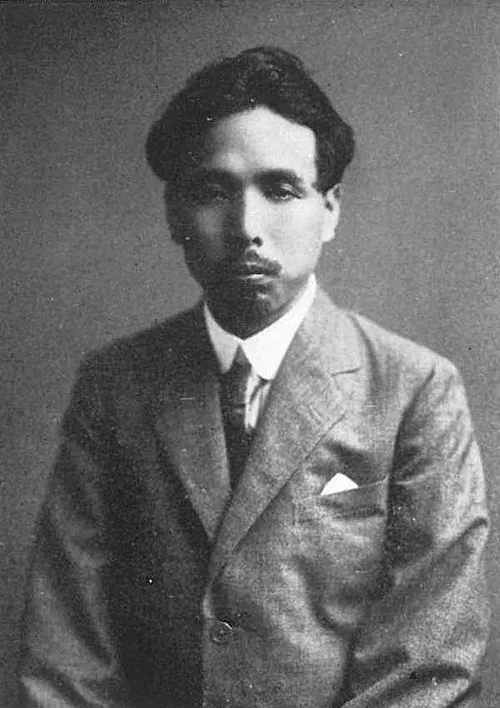

名前: 青山光二

生年: 1913年

職業: 小説家

没年: 2008年

年 青山光二小説家 年

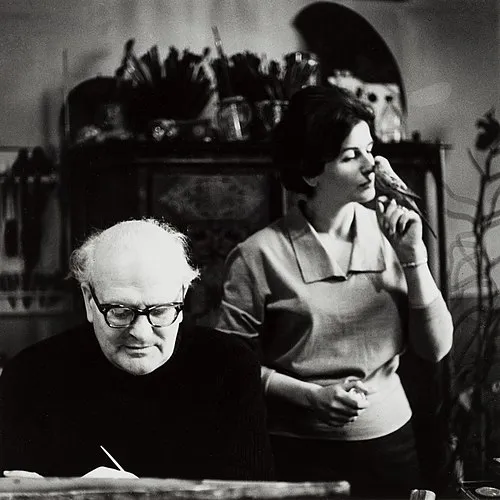

彼の物語は年のある寒い冬の日に始まる青山光二は東京の小さな町に生まれたが彼の人生は単なる出生証明書以上のものを必要とした幼少期から文学への情熱を抱き彼はいつも本を手にしていたしかし彼が代になる頃日本は戦争へと突入しその影響は彼にも及んだ不安定な時代背景にもかかわらず青山は執筆への夢を捨てることなく高校卒業後には大学で文学を専攻することになったそのキャンパスで出会った友人たちとの議論や創作活動が彼のスタイルに大きな影響を与えたしかしそれにもかかわらず卒業後すぐには作家として成功することはできなかった多くの新人作家と同じように最初はいくつかの短編小説を書いて応募するもそのほとんどが門前払いだった青山光二がおそらく最大の転機を迎えたのは年代だったこの時期多くの人が戦争から復興し新しい価値観や文化が芽生えていたそしてその流れに乗る形で青山もついにデビュー作風景を発表この作品が文壇で注目され一夜にして新進気鋭として名声を得ることとなったしかしこの成功には皮肉な面もあった自身の過去や苦悩を描写した作品として評価されたため多くから暗いと見做されることもしばしばだった以降も青山光二は数の名作を書き続けた遥かな月日や星空への手紙などその作品群はいずれも深い感情と複雑な人間関係が描かれているそれでも一部ではもっと明るいテーマを書けばいいと批判されることもあった実際おそらくこの批判こそが彼自身に対する最も厳しい試練となり自分自身を探求する旅路へと繋がっていた歳近くになってから書かれた自伝的要素満載の小説最後の日では自身の日常生活や過去について率直につづり多く読者から共感を呼ぶそしてその中で感じ取れる孤独感それこそが今日でも多く人に愛され続けている理由なのかもしれない 年になって突然訪れた訃報彼の記事には青山光二小説家逝去という文字だけ残されたその死によって日本文学界には大きな喪失感が広まり多くのファンや同業者たちによって追悼されたしかし皮肉にもそれによって再び注目され始めたいわゆる隠れファン層まで現れるという事態となった今でも日本中ではその作品群について語られるそれぞれ異なる世代から共鳴する言葉おそらくこれは私たち自身の日常生活とも密接につながっているようだこうして悠久なる時間とは無関係であるよう見える瞬間こそ本当に価値あるものなのだろう痛み孤独愛といった普遍的テーマこそ人間味溢れる真実なのであろう年現在生誕周年という節目には改めてその存在意義について考えさせられる書店では特集コーナーまで組まれており新しい世代へ向けて再発見されたりする姿を見ることで物語は決して消えないという確信すら感じさせてしまうその伝説的存在として残した足跡それこそ未来永劫私達心深いところで生き続けこの世界との交差点で輝いているのであろう