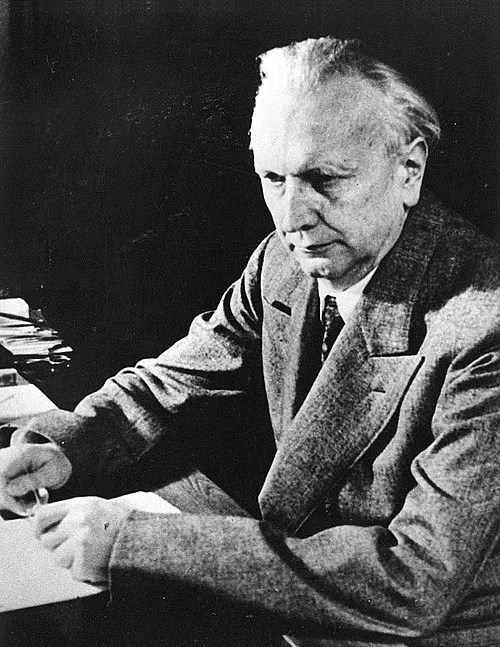

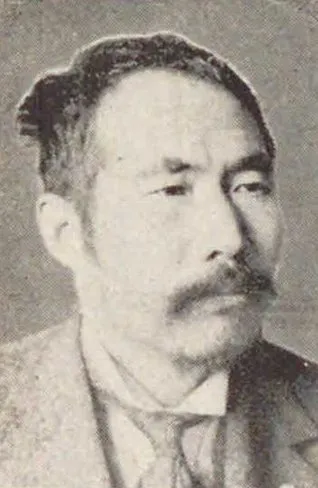

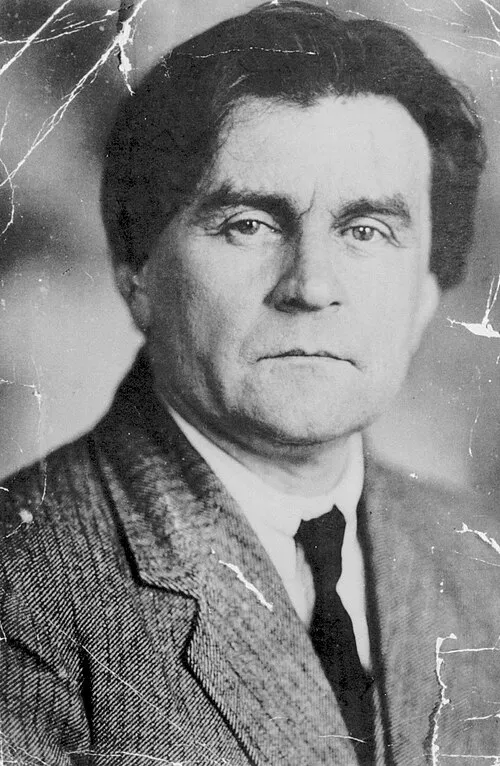

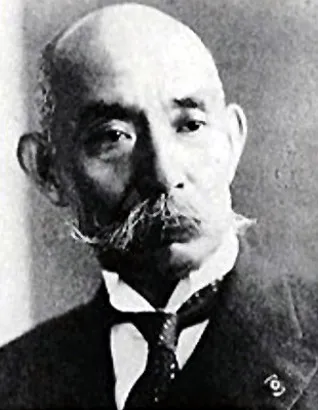

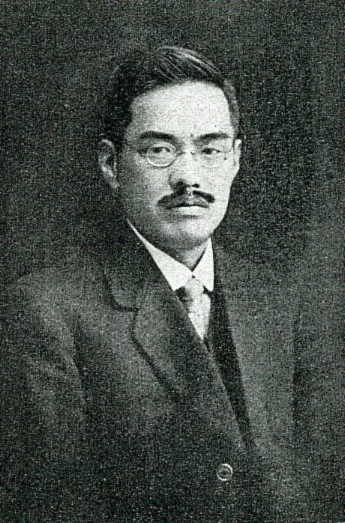

名前: 内田祥三

生年月日: 1885年

職業: 建築家

死亡年: 1972年

年 内田祥三建築家 年

年ある静かな町に生まれた内田祥三は日本の近代建築の先駆者となる運命を背負っていた彼の幼少期は伝統的な日本文化が色濃く残る環境で育まれ建築への興味が芽生え始めたしかしそれにもかかわらず彼が選んだ道は簡単なものではなかった

若き内田は東京に進学し西洋の建築理論に触れることになるこの出会いは彼のキャリアを大きく変える転機となった皮肉なことに日本の伝統と西洋建築の融合を目指した内田だがその道程には多くの障壁が立ちはだかった例えば当時の日本社会では西洋文化への抵抗感も強く新しい試みを受け入れない風潮が存在していたからだ

大学卒業後内田は早速建設現場に飛び込むこの時期多くの若手建築家と同様に自らの技術を磨きながら経験を積んでいったしかしおそらく彼最大の挑戦は大正時代における急速な都市化と共に訪れたそれまで知られていなかった新しい素材や工法を駆使しながらも人の日常生活には直接影響するためその反響にも細心の注意を払わざるを得なかった

年彼はついに自身初となる作品小倉市立美術館を手掛けるこのプロジェクトには多くの日が費やされただろうしかしそれにもかかわらずこの美術館は地域住民から高評価されただけでなくその後数十年にわたり地域文化拠点として機能することになるそしてこの成功によって内田祥三という名前は徐に全国的にも知られるようになりその名声も高まっていった

しかしこの成功には影もあったアジア全体で広がりつつあった第二次世界大戦によって日本国内でも資材不足や人員確保など多方面で厳しい状況が続いていたそれでもなお不屈の精神でプロジェクトに取り組み続けた内田だが戦後間もない年代初頭には一度大きな挫折を味わうことになるその原因とは新しいデザイン理念と古い価値観との摩擦だった

議論されているように多くの場合新しいものへの抵抗感というものは根強いしかしそんな中でも内田祥三だけではなく日本全体として新しい時代へ舵取りしようとしている動きも見逃せない具体的には高度経済成長期によって日本社会そのものが変化しておりその波及効果として市場ニーズも変化していた

年代になると更なる転機が訪れる彼自身この頃からより国際的視野を持ち始め一部海外プロジェクトにも関与するようになったその一例として年東京オリンピックでは多数の競技施設デザイン案や都市計画提案などについて関与したと言われているまたこの時期日本国内外問わず数の記事や書籍でも取り上げられ始め現代日本建築界において欠かせない人物となっていた

年生涯多彩な業績を書き残した内田祥三だったがこの年彼はいよいよその幕を下ろすこととなるしかしその死後半世紀以上経過した現在でも日本全国各地には彼によって設計された歴史的価値ある建物や施設が今なお存在しているそしてそれらはいまだ多く人から愛され続けている事実から考えるとおそらく内田自身もその遺産を見ることなく他界したことについて皮肉さえ感じたことであろう