名前: アレクサンデル・モイゼス

職業: 作曲家

生年: 1906年

没年: 1984年

年 アレクサンデル・モイゼス作曲家 年

アレクサンデル・モイゼス音楽の魔法を紡いだ作曲家

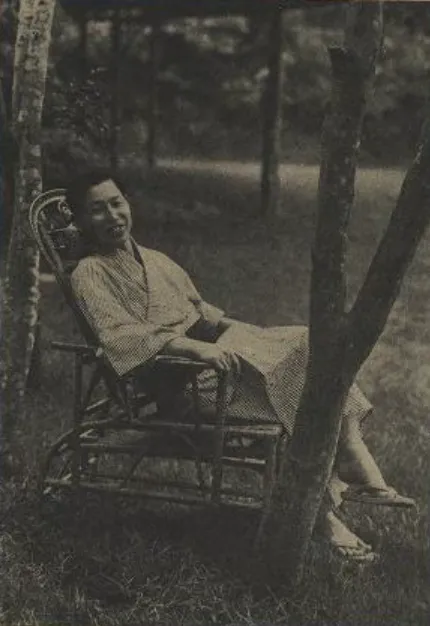

年ウクライナの小さな村で彼の物語は始まったその場所は後に世界的な音楽家を生み出すことになるとは誰も思っていなかった幼少期から彼はピアノに魅了され日その鍵盤と対話することで心の中に無限の旋律を描いていた

学校で学ぶ傍らモイゼスは地元の教会で演奏する機会を得たそこでは教会音楽が響き渡りそのメロディーが彼の心に深く根ざしていったしかし彼が成長するにつれて自身が求めるものと周囲から期待されるものとの間に葛藤が生まれるようになった

若干歳でモスクワ音楽院へ進学した彼しかしその道中には様な試練が待ち受けていた彼は新しいスタイルや形式への探求心を持ちながらも一方では古典的な教育体系とのジレンマにも苦しむことになるある日教授から新しいものは必ずしも良いわけではないという言葉を投げかけられそれ以降この言葉はずっと彼の心に響いていた

年代初頭時代背景としてロシア革命による混乱と変革があったそれにもかかわらずモイゼスは作曲活動を続け多くの作品を世に送り出すようになるしかしそれにもかかわらず政治的状況や社会情勢によって作品発表には制約も多くその独自性を保つために彼自身と向き合う時間も必要だった

創造性と逆境

年代にはパリへ移住し西洋音楽界でその名声を高めていくパリという都市自体が持つ芸術文化の影響力それは間違いなくモイゼス自身にも大きな刺激となり新しいインスピレーション源となったしかし皮肉なことにこの繁栄した街でも故郷との隔たりや戦争による不安感は消え去ることなく常につきまとっていた

年代には第二次世界大戦という未曾有の危機その中でもモイゼスは強靭さを見せたフランス国内でも難民として移動せざるを得ない状況下であっても新たな作品を書き続けたその背景には人へのメッセージや希望それこそ未来への切なる願いがあった

国際的成功と文化遺産

戦後多国籍文化交流から生まれる新しい流れによって再び脚光を浴び始めたモイゼス特に年交響曲第番の成功によって一躍国際的作曲家として認知されることになるしかし議論されるべきなのはこの成功とは裏腹に個人的には孤独感や疎外感とも闘う日だったという点だ

おそらくその孤独こそ大衆とは異なる視点や深みある表現力につながった要因なのかもしれないこれは数多くの記事や評論家たちによって指摘された見解だまた弦楽四重奏曲など特定ジャンルで数多く作品化した背景には自身の日常生活から得られる何気ない出来事や情景描写など実生活そのものへの深い洞察力があったと言えるだろう

晩年と遺産

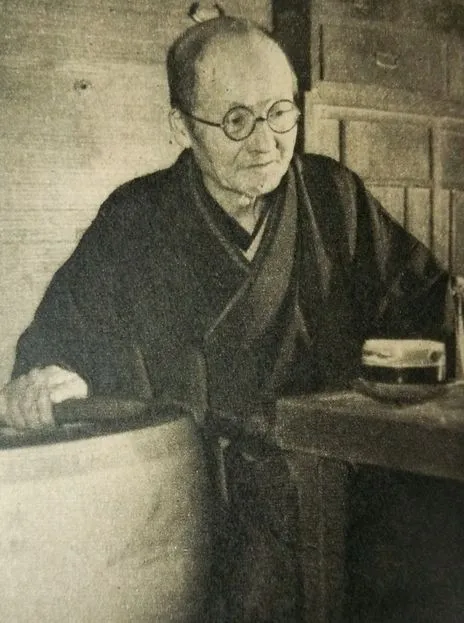

年代末になると活動ペースはいくらか落ち着きを見せつつあったしかしながら新作発表への意欲はいまだ衰えず多様性豊かなスタイルジャズ要素まで取り入れるほどとも相まって聴衆から愛されたそして年その人生最後の日にも創作活動へ没頭し続けている姿こそ本当に印象深かった

皮肉にもと思える点だろうか人間として存在している限り何か形として残す使命感ただ一人静かな部屋で書き綴ったメロディー達これこそ今後長年語り継ぐ価値ある財産となり得るそれでもなお年以降記憶など通じ一部地域では再評価運動等起こりその存在意義を見る者達も増えているまた現在でも多くの若手演奏者達より私たち先人のお陰と言われ愛され続けている事実

記者会見である音楽家曰く私自身より高貴なる使命ここまで抱えて生涯過ごして来たアレクサンデル・モイゼス 音楽界のみならず一般社会とも相互作用させているシンプルだからこその奥行きを持つこの旋律達一度耳にした者だけでも分かり合える特別さ一緒になって感じ合える方法論それ故今日まで尚生まれ変わっ越えて忘れ去られる事無く親しまれているのである