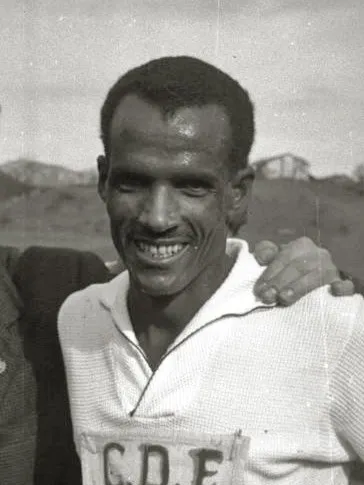

名前: アラン・コトック

職業: 情報工学者

生年: 1941年

没年: 2006年

年 アラン・コトック情報工学者 年

アラン・コトック年に生まれた彼は若き日に情報工学の未知の世界に足を踏み入れた大学での学びは単なる知識習得にとどまらず彼自身の内面的な探求でもあった初めてコンピュータと出会った瞬間それはまるで運命的な出会いだったかのようだこの新しい技術への熱意が後の偉業へと繋がっていくことになる彼がキャリアをスタートさせた頃コンピュータ科学はまだ黎明期にあり多くの人がその可能性を理解していなかったしかしそれにもかかわらずコトックはすぐにその分野で名を馳せ始めた特に彼が注力したアルゴリズムやプログラミング言語の発展には多大なる影響を与えただろうおそらくこの時期に確立された基盤が後の成功へと繋がる重要な要素だったと言える年代には彼の名声が急速に高まり始めたその背景には新しいプログラミングパラダイムや技術革新への貢献があったしかしこの成功は容易ではなく自身も多くの挫折や挑戦を乗り越えてきたと思われるあるファンは街頭インタビューで彼ほど情報工学界隈で影響力を持つ人物はいないと語っているこの言葉からもわかるようにコトックは専門家から広く認知されていた年代には特定分野だけでなく広範囲な領域でも活躍するようになったしかし皮肉なことに新興企業との競争も激化し続けていた当時多くのスタートアップ企業が次と登場しその中から生き残るためには常に革新的なアイデアや技術を追求する必要があったそれにも関わらずコトックは独自性と創造性を維持し続けたという点で称賛されるべきだろうおそらくその背後には彼自身の日の努力や徹底した研究姿勢があったと思われる同僚たちから常に新しい視点を持っていると評されていたという話も残っているこの評価こそがアラン・コトックという名前を不朽としている理由ではないだろうか年その年こそアラン・コトックについて語る上では欠かせない節目となった同年自身の研究成果について発表する機会を得ただけでなくそれまで培ってきた知識や経験について他者と共有できる場ともなったその講演内容はいまだ記憶されています未来への道筋をテーマとして取り上げ新世代へ向けてエンジニアリング及び情報科学への情熱的メッセージを発信したのであるしかしこの一方通行的コミュニケーションだけではなく自身もまた多様な意見や考え方から学ぼうとしていた姿勢にも感銘されたとの声も聞かれる議論になることもしばしばだったこの講演内容参加者同士によれば非常にインスピレーショナルでありながら実践的でもあったと言われているそれにも関わらず一部では議論となり得るポイントも存在していたというこの際大切なのはただ喋り続けることでなく聴衆との対話形式になっていたことであるそしてそれによって多様性溢れる意見交換が生じお互いへの理解も深まっていったようだアラン・コトックとは何者なのかそれぞれ異なる視点から考察できそうだしかし一つ確かなこととして言える事柄それこそ現代社会特異性だけでは無理だからこそ変化し成長していかなければならないまた一方的教育手法とは相反する形で情報社会そのものとも通じ合う部分でもあるこの人間力こそ今なお多く居並ぶ技術者達へ継承され続けているのである年以降多数派として存在しているデジタルネイティブ世代を見る限りその遺産と言えるものについて再度問い直す機会となり得ている果たして今現在どれほどまで私達の日常生活そのもの例えばソーシャルメディア等によって支配され続けながら最適化された世界観ライフスタイルになんとも言えぬ便利さ効果利便性だけ享受でき始めてしまうのであろう最後になぜなら歴史家達曰くこれほど影響力強大だった人物はいまだ多岐各方面へ飛躍的進化支援行動展開中 と述べても過言ではないそして過去数十年間蓄積され続けて来つつある資産群のお陰様とも言える現状下近未来型テクノロジー革命とも連動する進化した思考方式育成戦略この根本因子すべても含む前提条件為文化再構築重要項目など盛況させたり活用可能なのでしょう