2020年 - 山口県の住民が、四国電力伊方原子力発電所3号機の運転差し止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高等裁判所は、原発付近に活断層がないとした四電の調査は不十分として、原発の運転を差し止める決定を下す。

‹

17

1月

1月17

防災とボランティアの日:災害対策と地域貢献の重要性

防災とボランティアの日は、日本において特に重要な意味を持つ日です。この日は毎年9月1日に設定されており、大正12年(1923年)の関東大震災を記念しています。震災からの教訓を忘れず、地域社会が一致団結して災害に備え、またその後の支援活動に積極的に参加することの重要性を認識するための日なのです。この日が設けられた背景には、多くの人々が悲劇的な状況下で助け合った歴史があります。地震による壊滅的な被害は、個人だけでなく地域全体が力を合わせて乗り越えなければならない試練だったのです。今もなお、多くの地域で実施される避難訓練やボランティア活動は、このような過去の出来事から生まれたものであり、防災意識を高めるためには欠かせないものとなっています。希望の光:団結し合う心防災とボランティアの日は、単なる記念日ではありません。それは、私たち一人ひとりがどうやって自分自身だけではなく他者も助けられるか、その可能性について再考させる機会でもあります。この日は全国各地で様々なイベントやワークショップが行われ、人々が防災知識やスキルを身につけることを促します。具体的には、防災訓練として実際に避難経路を確認したり、防火・消火器具について学んだりすることがあります。また、ボランティア活動として、地域住民による清掃活動や避難所設営体験なども行われます。その様子はまさに、「赤いカーネーションの鋭い香り」が太鼓の深い音と混ざり合った瞬間とも言えるでしょう。この日の参加者たちは、その心強い連帯感によって新たな絆を築きます。夜明け前…警戒心が呼び覚まされる時9月1日になると、日本中で早朝からさまざまな防災イベントが行われ始めます。「夜明け前」という表現がぴったりくるこの時刻には、人々の間で警戒心が呼び覚まされます。学校や職場でも一斉に避難訓練が実施され、一瞬静寂となった後、「これはどこへ逃げればよいか?」という不安感とともに大きな声掛けあう光景を見ることになります。このような状況下では、一人ひとりの動きや判断力、そして協力し合う姿勢こそ求められます。また、この日には多くの場合、自衛隊など公的機関によって救助シミュレーションも行われ、市民はそのリアリティある演習から多くを学ぶ機会となります。この瞬間こそ、防災への理解を深め、一緒になって未来への準備を整えているという確かな手応えがあります。子供の思い出帳:未来へ受け継ぐ教え子ども達にもこの日は特別です。「防災教育」を受けることで彼ら自身にも自分たちだけではなく周囲への配慮・協力する意義について理解してほしいと思います。小学校などでは特別授業として、「もし地震がおきたらどうすればいいか?」というテーマでグループディスカッションなど活発になされています。その中では互いにアイデア交換しながら自然と「自分だけじゃなくみんな」と意識するようになります。そして、その教えは単なる知識として終わらず、自分自身から始まり家族へ、それから仲間へ、と広げていくものです。将来的にはその子供達自身も大人になった時、自分以外への思いやり・支援精神こそ、本当のお金以上価値ある資産になることでしょう。そんな風景を見る度、「無邪気だったあの日」を思い返す誰かいたのでしょうか?それこそ未来につながる強固な絆なのだと思います。結論:共鳴し続ける命運とは何か?防災とボランティアの日. 私たち日本国民全員に与えられた責任感とは何でしょう?ただ過去を見るのみならず、それぞれ一人ひとり生き抜いている証拠と言えるのでしょうか。またどう「共鳴」できているか。それこそ我々次第なのではないでしょうか?ただ揺れる時間軸上「命運」が果てしない道筋選択肢そこそこ得点採取出来ちゃうならば、お互いつながって更なる可能性見出す旅路だからだと思います。その先にはそれぞれ異なる色彩描いた希望…それぞれ描こうじゃありません!...

ひょうご安全の日の意義と防災への取り組み

「ひょうご安全の日」は、日本の兵庫県で毎年1月17日に行われる特別な日であり、2000年に制定されました。この日は、1995年に発生した阪神淡路大震災を忘れないためのものであり、地域住民が災害への備えや防災意識を高めることを目的としています。震災から得た教訓を未来へと受け継ぎ、同様の悲劇が再び起こらないようにするために設けられたこの日は、地域コミュニティや学校、企業などが参加し、多様なイベントや活動が展開されます。阪神淡路大震災は、日本史上最も記憶に残る自然災害の一つです。この地震は、その強烈さゆえに、多くの命を奪い、多くの人々の生活を一変させました。約6,000人もの尊い命が失われ、その影響は家屋だけでなく、人々の心にも深い傷跡を残しました。だからこそ、「ひょうご安全の日」は単なる記念日ではなく、未来への警鐘でもあると言えるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅その日、一瞬静寂が広がり、大地は激しく揺れ動きました。古い街並みも新しいビルも、その時ばかりは無力でした。家族や友人との絆、人間関係という目には見えない部分までも揺るがす恐怖。それでも、この土地には希望という名誉があります。そしてその名誉を抱いて進む旅、それこそ「ひょうご安全の日」です。夜明け前…朝焼けが差し込む前夜、人々は思い思いにそれぞれ反省し、新しい決意を固めます。「もう二度と同じことは繰り返さない」と誓う声。それぞれ違った形で心に刻まれた想い。その中には、自分自身や家族、大切な仲間たちへの愛情も込められていることでしょう。そして、この日はただ過去を見るだけではありません。未来へ向かうための日なのです。子供たちと思い出帳多くの場合、大人たちは子供たちから学ぶものがあります。兵庫県内では、小学校などで防災教育プログラムも実施されています。「もし大きな揺れが来たらどうする?」そんな問いかけにも、真剣な表情で考える子供たち。その純粋さと真剣さを見ることで、大人たち自身も自分自身の備えについて振り返ります。そして、新しい世代に知恵や経験を伝えて行こうという流れになります。それはまさしく、「教えて受け継ぐ」美しい文化なのです。私たちの日常生活と防災文化私達の日常生活には、防災意識というものが密接につながっています。「ひょうご安全の日」を契機として、自宅や職場でも避難訓練など実施されます。また、防災グッズ点検など家庭内でも活用できる活動によって、自分自身だけではなく周囲にも配慮した準備となります。その時、それまで気づかなかった他者とのつながりも感じ取れるかもしれません。 詳しく読む 関連情報はこちら #本日のトピック:"ひょうご安全の日". ...

日本の伝統、はだか胴上げまつりの魅力

はだか胴上げまつりは、日本の伝統的な祭りの一つで、特に西日本を中心に行われています。この祭りは、地域住民が集まり、参加者がほぼ裸に近い姿で喜びを分かち合いながら、お互いを胴上げするという独特な風習があります。元々は収穫の喜びや感謝を表すために始まり、その後も地域文化として深く根付いています。特に祭りの日には、赤や白の法被を身にまとった参加者たちが神輿(みこし)を担ぎ、活気あふれる掛け声が響き渡ります。この祭りには歴史的背景もあります。江戸時代から続いているとされ、その起源についてはいくつかの説があります。一説によると、この風習は古代から行われていた「豊年祈願」の儀式とも関連しており、人々が一緒になって豊作を祝うための集まりだったと言われています。また、「裸」と「喜び」の結びつきには、人間本来の無垢さや自然との調和が感じられます。勝利の風:この地の名誉の旅数百年もの間、村々ではこの祭りを通じて結束感や共同体意識が強められてきました。「裸」という言葉には、不安や恐怖から解放されるという意味も含まれ、人々は心から楽しむことに専念します。肌で感じる祝福と共に、大地へ感謝する瞬間、それこそがこの祭り最大の魅力です。夜明け前…早朝、空はまだ薄暗く、一番乗りで広場に集まった参加者たち。しかし、その静寂も束の間、一人また一人と仲間たちが集まり始めるにつれ、高揚した雰囲気へと変わっていきます。「今年もまた、この日が来た!」その声に合わせて拍手喝采が起こる。この瞬間、多くの場合、大切な思い出へと繋がってゆく第一歩なのです。準備として施される神聖な儀式まず行われる祈願式では、お神酒(おみき)が捧げられます。その香ばしい匂いがお祓いや清めのお札と共に漂う中、「生まれてきたことへの感謝」と「無病息災」を願います。そしてその後すぐ、大勢で作った大旗「横断幕」が掲げられる。その色鮮やかな布地には、「勇気」や「団結」の象徴となります。子供の思い出帳子供たちは、この日は特別です。自分自身もいつか大人になれば参加できるその時まで、自分だけのお祝いスタイルを夢見て、それぞれ工夫します。「あんな風になれるかな?」ワクワクした目で周囲を見る彼ら。その姿勢こそ、この文化的伝承への愛情表現と言えます。元気いっぱい踊った彼らも、いつの日か大人となって町内会議などでも語られることでしょう。物語として受け継ぐ未来へ 歓声交じりで懸命にもみ合う!それぞれ異なるデザインのお面や法被姿! もっと詳しく知る未曾有なる夜 新しい仲間との出会い… 昼下がり 陽光降り注ぐ中 笑顔溢れる絵巻物… 伝統衣装肩ひじ並べ 一体感溢れる時間。 毎年異なる景色 場所によって変わる味わい…。 しかし、勝利とは何か?ただ盛大な宴なのか、それとも一歩踏み出す勇気なのか? 了解しました! こうして再生されたお祝い事。それぞれ背負う重荷にも関わらず、人々はいっそう強固になる。 ### 結論: 未来ある子ども達よ!貴方達自身でも新しい価値観体系築いてください! 沈黙あふれている時代にも全員徒労ではありません。 掲げよう自由。 やむなく暴動。 新天地への旅路よ。 次回予告:お問い合わせ: 実際様子見る事無理だけど想像通じあうこと可能だから… 負けないため立ち向かわざろう! ♬🎶👣✨💃🕺✨🎶♬. ↑私たちはここまで来ました! ℹ️さらに興味ある方:スポーツイベントとして開催され今後話題になる可能性。 楽しみにしてくださいね! ✌️次回お会いしましょう! 処置必要ない状況常態化されています。不安自信喪失トラウマ等解消方法模索し続けない限界…。 お待ちしております! 健康管理同様,情緒面重視必要ですね☆★☆ 最近自分磨き頑張っています❗️女子力向上中です☀️💎🌷😊🌸 自己肯定感高め‼️皆さん連携取りたいと思っています♥️ご意見・疑問等ございました連絡待っていますね📩✉✨🍀\n\n\n\n', '') 各国文化交流情報満載メディア 更新予定詳細早急改良進行中!次回ご期待!! 初心忘れず最後まで楽しむ為選手達挑んでもいいでしょう。 ⛱🏖🏝⚓🏄♀️⛷🚵♂️🚵♀️🙏🙏🤗🤗🥳🤩🙌😊😆💞❤️💕💜❤️❤️💙💚💛🧡👍🎊🎉🎇🎆🌟🌠📅🧭🔔📯👑✨🌼🍒🍎🍉🍍🥭🥝。 地域密着型多国籍フレンドリーメディア設立運営目指していますのでよろしくお願いいたします!未来志向全開!!! 🏮始動致します🏮🔥\ \ \ \ \ \ ⏳予約受付開始!!! 🌸皆様どうぞよろしくお願いいたします🐲👘👑🐉💕🦋. 💖皆様充実した日常送りますよう願っています✨✌⚡⛷🚵♀️⛷🚵♂⠀⠀𝓝𝓸𝓽𝓮 : 😊('''[['']''') ''' 🥳😍次回より歴史追求冒険旅行計画スタート予定ですお楽しみに~!よろしくお願いします!!(トピック他地域情報多数😆) ''') ↪👉 ' なぜなら多国籍情報共有体験増加求めていますので是非お気軽連絡ください! ⚠快適環境整える為対策講じています。 💫安心安全社会創造共鳴活動協力依頼申し上げます!!!''' ');}') あなたとの邂逅心待ちしています!!❣'⭐' ^^'次回運営スケジュール作成中【超進化版】!! 📩直接連絡方法⬇" 🚨是非気軽メールしてください😁‼'⬇''🔔'; ‘’ ''‘’’ '' '' ‘’’’’ ' ') ') ') "))) "))) *** ★★★🌞ご縁いただいた皆さま本当にありがとうございました📚🙏👌** *相談内容随時受付中なのでどうぞご利用くださいませ😊* #みんな笑顔+笑劇的=Happy! ‼'*今後とも応援よろしくお願い申し上げます🔔❤️」 '; ''' 注記:以上実績ある結果持続可能基盤構築活動推進求道者のみ紹介対象!! 本文終了;社会貢献目的!!→これより先映像資料制作取材重要視;詳細乞うご期待。 | ! | '| | )') .'') ...

尾崎紅葉祭の魅力と楽しみ方

尾崎紅葉祭(おざきこうようさい)は、毎年秋に開催される日本の伝統的な祭りであり、その名は文豪・尾崎紅葉に由来しています。彼は明治時代に活躍した作家で、日本文学に多大な影響を与えた人物です。特に、彼の作品には自然との深い結びつきや人間の感情が繊細に描写されており、現代でも多くの人々に愛されています。この祭りは、彼の文学的な遺産を讃えるとともに、日本文化や地域社会の結束を象徴する重要なイベントです。秋風の中で:色彩と音楽が交差する瞬間この祭りは毎年11月上旬から中旬まで開催され、多くの観光客や地元住民が訪れます。開催地となる東京・根津地区は、美しい紅葉が見られる場所として知られています。道沿いには赤やオレンジ、黄色といった色とりどりの木々が立ち並び、その景観はまるで絵画から飛び出してきたかのようです。「木々が燃えるような美しさだ」と誰もが感嘆するその瞬間、参加者たちはその美しさを堪能します。この時期になると、「赤いカーネーション」の香ばしい匂いと共に、人々は甘いものを楽しむことになります。地元特産品や秋らしい料理、お菓子なども多数並べられ、それぞれ味わうことができるため、「ああ、この季節ならではのお楽しみだ」と思わず声を上げてしまいます。月明かり照らす街角:祭りへの準備尾崎紅葉祭では数週間前から準備が始まります。地域住民たちは手作業で飾り付けを行ったり、小さな屋台を設営したりします。その様子を見るだけでも「ワクワクする!」という気持ちになりますよね。そして、準備中には小さな子供たちも加わって、一緒になって笑顔で手伝う姿を見ることができます。「私も一緒に参加したかった!」と思わせる光景です。また、この期間中には文化イベントも多数行われます。朗読会や歌唱大会、地元アーティストによるパフォーマンスなど、多様なジャンルの芸術表現が集まります。それぞれ異なるスタイルや視点から表現された作品を見ることで、「芸術とは無限大なのだ」と実感します。黄昏時…静寂なる時間尾崎紅葉祭では夜になると、美しいライトアップも行われます。煌めく灯火によって照らされた樹々は、一層幻想的になります。その光景を見るため、多く的人々が集まり、その瞬間、一同無言となります。「この美しさ、本当にどうしてこんなにも心惹かれるんだろう?」誰もそう考えることでしょう。また周囲から聞こえてくる囁き声、それこそがお祝いムード満載です。"今夜だけ、この場限り"という不思議な気分。それぞれ過去へ思い馳せたり未来へ期待したリする時間帯です。しかし、この空気感こそ最良のお土産なのかもしれません。この静けさこそ本物だから、「私たちは何か特別なお祝いを共有しているんだ」という感覚がありますね。夢追う者達…未来への道筋"どんな物語でも、それぞれ意味があります"そして最後の日になる頃には、人々はいろんな形で自身の日常生活へ戻ります。でも心には必ず残ります。「あの日体験した特別な瞬間」、それこそ奇跡みたいだったと思うでしょう。この経験によって地域社会への理解深まり、新たなる友情、新しい発見!まさしく「共生」の意味合いですね。そして来年また帰ってこれればいいね、と願いたくなるものです。The Essence of Autumn: Echoes of the Past and Future"再来年への期待""ただ一度きっかけとして始まった小さいお祝い""みんな集まり笑顔忘れず日常戻れる喜び""何より記憶として残され続けている風情""故郷愛着持つ自分自身認識出来る契機"「しかし、本当に幸せとは何でしょう?ただ目新しい体験なのか、それとも心深く埋め込まれる記憶なのか?」...

国府台辻切りの歴史と文化 - 日本の伝統行事

国府台辻切りは、日本の歴史の中でも特に象徴的な事件として位置づけられています。これは、1199年に源頼朝が行ったとされる武士たちとの戦いであり、結果的に鎌倉幕府の基盤を固める重要な出来事でした。この事件は、当時の日本社会における権力闘争や武士階級の台頭を象徴し、その後の日本史に大きな影響を与えることとなります。当時、源平合戦という一連の武士同士の抗争が繰り広げられていました。源氏と平家という二つの勢力が日本全土で血みどろな戦いを繰り広げていた中、国府台ではその運命を決定づける一撃が放たれたと言われています。その瞬間、多くの人々が息を呑み、運命が変わる瞬間を目撃したことでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅あの日、空には雲ひとつなく晴れ渡っていました。赤いカーネーションが風になびくように、その場には緊張感が漂っていました。野原には草花が生い茂り、その香りは太鼓の深い音と混ざり合うかと思えば、一瞬静まり返ったかと思うと再び熱気に包まれるのでした。勝利とは何か?それはただ一つ、名誉であり、それぞれ異なる物語として刻まれてゆくことです。そして国府台で起こった出来事もまた、多くの人々によって語られ、その意味合いは多様化してきました。それぞれが持つストーリーは、日本という国そのものにも似たような深さや広さがあります。夜明け前…遠くから聞こえる馬蹄音。その音色は緊張感ある空気を切り裂いてゆきます。「ああ、この瞬間が近づいている」と誰もが感じていたでしょう。月明かりだけでは不安でいっぱいだったその夜、人々はそれぞれ自分自身や家族、大切なものについて思いを巡らせました。無数だった旗印も、不安そうに揺れる影となって現実へと迫ります。刀剣同士ぶつかる音。それまで培われてきた友情や信義も、この刹那では脆く崩れ去りました。しかし、それでもなお彼らは進むしかありませんでした。その理由こそ、「未来」を手に入れるためだったからです。この大地への誓いや愛着、それによって結ばれていた人々。同じ志しを持つ者同士だからこそ、高鳴る鼓動に身を委ねながら突き進んだのでしょう。子供の思い出帳幼少期、自分のおじいさんから聞いた話があります。「昔、この辺では戦がおっぱじまったんだ」と。その言葉には重みがあります。「この場所には、多くのお父さん、お母さん、大好きなおばあちゃん達も関わっている」ということ。当時子供だった私も、その話によって心温まる記憶として刻まれていました。それ以来、毎年春になると桜並木を見る度、おじいちゃんとの思い出話しへと思考回路はいざないます。"この大地には何千年もの歴史と物語があります。" 鎌倉幕府成立への道筋そして、この辻切り事件によって得られた勝利は直接的には鎌倉幕府成立への道筋となります。源氏側として参加した武士達、一緒になって戦った彼らもまた、新しい時代への扉を開く役割につながりました。この変革期こそ、日本全国へ新しい政治体制や文化など様々な要素を書き換えてしまうほど激動する瞬間なのです。光と影:歴史から学ぶ教訓"光とは必ず影について回る" (これは私のおじいいちゃんから教わった教訓です)(信仰心より引用). ここまで来れば想像できませんか?兵刃相交える背後にも、更なる物語や悲劇など数えきれないほど存在しているでしょう。この歴史的事実だけでも十分重厚ですが、その周囲にはまだまだ知られてないエピソードや背景があります。またそれだけではありません—- 国府台辻切り後期まで続いた様々模索して挑戦した先人達へ敬意表すべきですね!....

聖アントニウスの聖名祝日 - 信仰と文化が交差する特別な日

聖アントニウスの聖名祝日は、キリスト教徒にとって特別な意味を持つ日であり、特にイタリアやスペインなどの国々では多くの信者たちがこの日を祝います。彼は「貧しい人々の守護者」として知られ、数世紀にわたり多くの人々に崇敬されてきました。この日は、彼への感謝と祈りが捧げられる重要な機会となっています。 歴史的には、聖アントニウスは1195年に生まれ、1231年に亡くなるまでフランシスコ会士として活動し、多くの奇跡を行ったと言われています。彼は特に子供や失われた物を見つけるための守護者として有名であり、そのため、多くの信者が彼に助けを求めます。光輝く道:奇跡への道しるべこの祝日は通常6月13日に行われ、地域によって異なる伝統があります。イタリアでは、「サン・アントニオ」の祭りとして知られ、大規模なパレードや音楽、おいしい食事が振る舞われます。その瞬間、人々は赤いカーネーションを手に取り、「サン・アントニオ!」と呼びかけながら祝福します。香ばしいパンや新鮮な野菜、市場には様々な屋台が並び、その中にはフリッターや甘いデザートもあります。そして、街中にはお香とキャンドルの香りが漂い、人々はそれぞれ心から神へ祈ります。夜明け前…: 祈りとともに迎える朝この日はまた、人々が集まり、一緒になってミサを捧げる大切な時間でもあります。教会内では、美しい歌声が響き渡り、その音色は心温まるもので、多くの場合、その場面では涙する人もいます。「もう一度だけでも彼を見ることができたなら…」という願い。それぞれ胸中には思い出す顔があります。家族や友人たちも集まり、一緒になって食卓を囲む光景は、この日ならではです。太陽が昇るにつれて、新鮮で美味しい料理の匂いや笑い声で満ち溢れる空間。それこそが、この祭日の醍醐味です。子供の思い出帳:語られる伝説聖アントニウスについて語られる数多くの物語があります。その中でも特によく知られている話には、「失われた物」を見つけてほしい時、自分自身よりも他者への愛情と思いやりを優先したエピソードがあります。この話は今でも多くのお母さんによって語り継ぎされており、小さなお子さん達にもその教えは根付いています。「もし迷子になったものあればサン・アントニオ!」という言葉は親しまれている合言葉となっています。心揺さぶる風景:祭壇と灯火This special day is marked by the decoration of altars with flowers, candles, and images of St. Anthony. The sight of flickering candles casting soft shadows across the church walls is an image that resonates deeply with all who attend. As prayers are whispered and hymns sung, there’s a palpable sense of unity in faith...

出来事

2019年 - 日立製作所が、英西部ウェールズで計画してきた原発建設を凍結し、事業を中断すると発表。

2018年 - 北里大病院が、就業規則で医師の勤務時間を定めていないなどとして、相模原労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けたと公表。

2014年 - タイ反政府デモで爆発物がデモ隊に投げ込まれ男性1人が死亡し40人が死傷する。13日に「バンコク封鎖」が始まって以来、デモ関係で初の死者となった。

2011年 - 新幹線総合システムがダイヤの変更作業中に障害が発生し、東北・上越・山形・秋田・長野の各新幹線の全列車が1時間15分にわたって不通になる。

2008年 - ブリティッシュ・エアウェイズ38便事故。

2006年 - ライブドア・ショック。前日のライブドア本社などへの強制捜査を受け、ライブドア関連の株価が大幅に下落。

2002年 - コンゴ民主共和国東部のニーラゴンゴ山が噴火。45人が死亡し、近隣住民約35万人が避難。

1996年 - チェコが欧州連合 (EU) への加盟を申請。

1995年 - 阪神・淡路大震災: 午前5時46分に兵庫県南部でマグニチュード7.3の地震が発生(兵庫県南部地震)、京阪神に大きな被害が出る。

1994年 - 上飯田連絡線設立。

1994年 - ロサンゼルスでマグニチュード6.8の地震が発生。(ノースリッジ地震)

1993年 - 陸上自衛隊にミサイル部隊が発足。

1991年 - オーラヴ5世の崩御によりハーラル5世がノルウェー国王に即位。

1991年 - 多国籍軍のイラク空爆(砂漠の嵐作戦)開始により湾岸戦争が勃発。

1988年 - しまなみ海道途中、愛媛県今治市の伯方島と大島を結ぶ伯方・大島大橋開通が開通。

1979年 - 第二次オイルショック。国際石油資本が日本への原油の供給量の削減を通告。

1979年 - イラン革命: ルーホッラー・ホメイニーがイスラム革命評議会臨時政府の樹立をパリで発表。

1978年 - NHKのテレビ番組が日本初の電波ジャックを受ける。東京都練馬区、世田谷区、渋谷区一帯で正午のニュース番組開始に合わせ、過激派の主張が流された。

1977年 - 死刑執行が停止されていたユタ州で、「死刑にされる権利」を要求していたゲイリー・ギルモアが本人の希望どおり処刑される。

誕生日

死亡

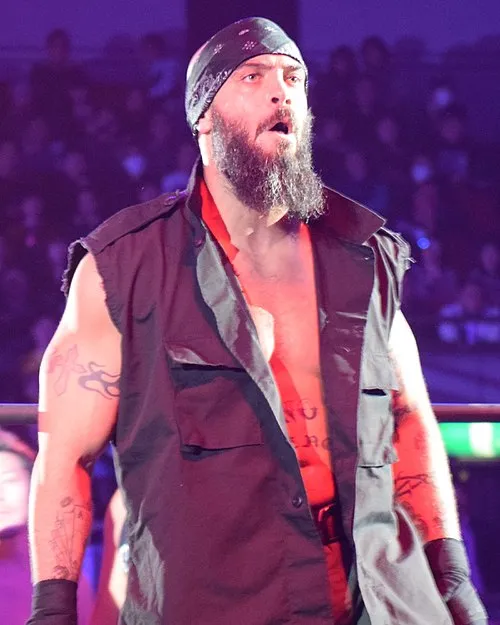

2023年 - ジェイ・ブリスコ、プロレスラー(* 1984年)

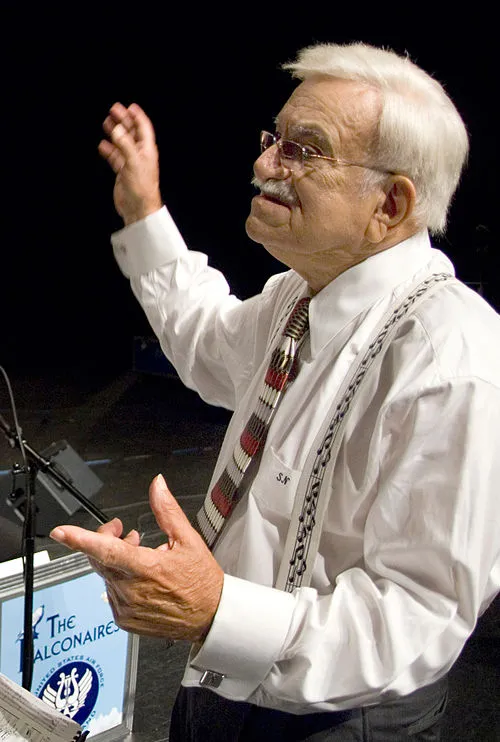

2021年 - サミー・ネスティコ、作曲家、編曲家(* 1924年)

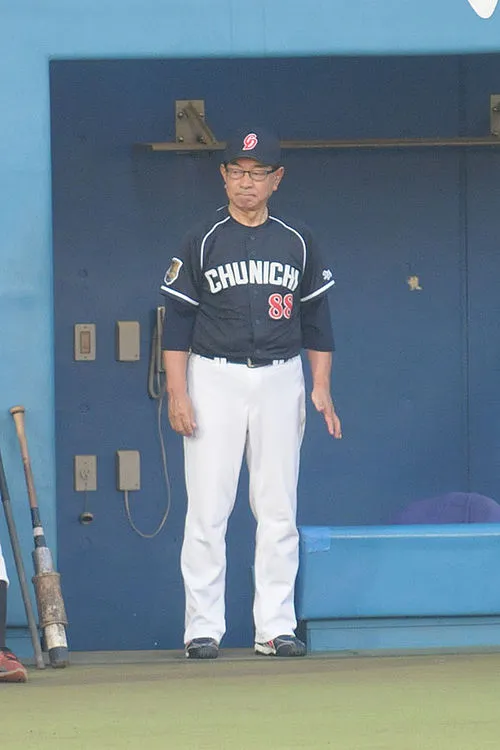

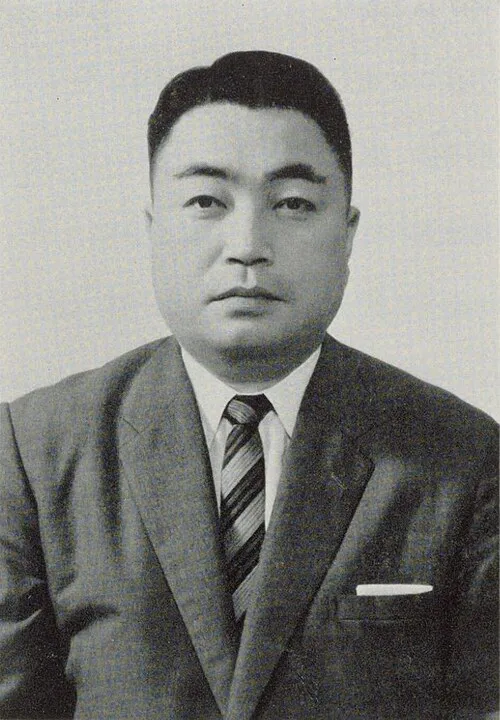

2020年 - 高木守道、プロ野球選手、監督(* 1941年)

2017年 - 加納時男、政治家(* 1935年)

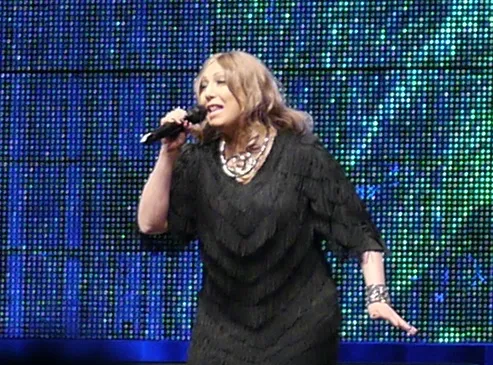

2015年 - Origa、歌手(* 1970年)

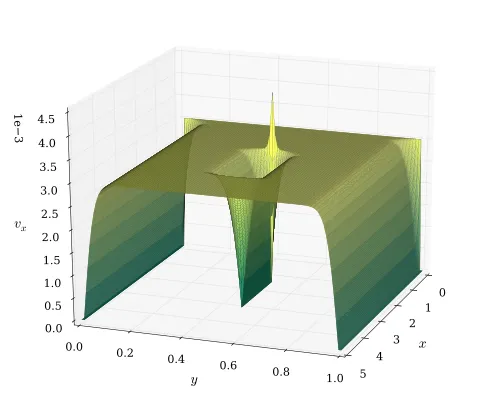

2015年 - 広田良吾、工学者、物理学者、数学者(* 1932年)

2010年 - ゲインズ・アダムス、アメリカンフットボール選手(* 1983年)

2010年 - 小紫芳夫、実業家、元横浜倉庫会長、元日本馬主協会連合会会長(* 1927年)

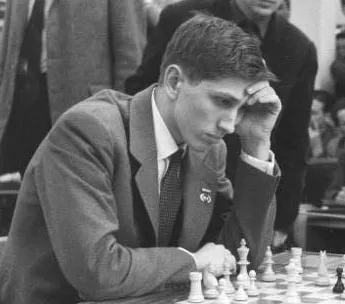

2008年 - ボビー・フィッシャー、チェスプレーヤー、元チェス世界チャンピオン(* 1943年)

2005年 - ヴァージニア・メイヨ、女優(* 1920年)