2021年 - 石原プロモーションがこの日をもって解散し、58年の歴史に幕を閉じた。

‹

16

1月

1月16

禁酒の日の意義とその背景

禁酒の日は、アルコールの消費を控えることの重要性を認識し、健康的な生活を促進するために制定された日です。この日は毎年4月7日に祝われ、世界中でアルコール依存症や飲酒による健康問題に対する意識を高めることが目的とされています。特に日本では、戦後の復興期における社会問題として取り上げられ、多くの人々がこの日を通じて自分自身や周囲への注意喚起を行っています。禁酒の日はまた、地域コミュニティや教育機関によっても広く支持されており、さまざまなイベントやセミナーが開催されます。これらの活動は、人々がアルコールについて考え直すきっかけとなり、自身や家族・友人への影響について深く理解する助けとなります。実際、多くの国ではこの日にちなんだキャンペーンが展開されており、その結果として飲酒率の減少や健康改善につながることも多いです。静寂なる夜明け:意識改革への第一歩静かな夜明け時、一杯のお酒を手にした思い出は多くの人々にとって懐かしいものかもしれません。しかし、この瞬間こそ私たちが立ち止まり、自身のライフスタイルについて再考するチャンスでもあるということをご存知でしょうか?古来より、お酒は社交場で欠かせない存在でした。しかしそれと同時に、その背後には様々な影響や問題が隠れていることも事実です。禁酒の日には、家族全員で参加できるワークショップなども行われます。例えば、「アルコール依存症とは何か?」というテーマで話し合うことで、大人たちはもちろん子供たちにもそのリスクについて理解してもらえる機会となります。そして、それぞれが持つ思い出や経験談から新しい気づきを得たり、お互いに支え合ったりする姿勢こそ、この日の根底に流れる大切なメッセージと言えるでしょう。仲間との誓い:共に歩む道「もう一杯だけ」という言葉には、心地よさだけでなく危うさも潜んでいます。仲間と共に集まって飲む楽しみ、それは確かですが、一歩踏み外すことで全てを失う可能性だってあるわけです。この禁酒の日には、多くの場合、友人同士で集まり「今日は禁酒しよう」と誓い合います。その瞬間、新たな絆が生まれるとともに、自分自身への挑戦でもあります。地元では、この日ならではのお茶会なども行われます。「酔っ払い」の代わりになんでもない緑茶やハーブティーを味わいながら、お互いの目標について語り合う時間。それこそ、一つ一つ積み重ねて行くことで徐々に確かな変化へ繋げてゆこうという意思表示なのです。そして、その過程こそが心温まる思い出として残ってゆくのでしょう。歴史的背景:過去から学ぶ教訓日本国内外問わず、このような取り組みは古代から続いてきました。たとえば、日本では昭和初期にも「断酒運動」が広まりました。当時、多くの労働者階級が苦しむ中、日本政府はいち早く社会問題として捉えました。そのため様々なキャンペーンや啓発活動がおこなわれ、人々は徐々にその価値観へ耳を傾け始めました。このような経緯から見ても、禁酒の日は単なる「節制」だけでなく、「人生観」を再構築する重要な機会でもあると言えるでしょう。祝祭的意味合い:希望と再生No more beers! とは言えども、人間関係にも多大なる影響があります。「友情」と呼ばれる絆、その基盤とも言える気遣いや感謝。それらすべて無形文化財なのだから、それぞれ意義深いものだと思います。「今日一日くらいいっか」なんて甘えてしまえば、それ以降どうなるかわからない未来への不安とも直面します。それでも私たちはその誘惑との闘いや支援によって自分自身成長できる場所へ向いているのでしょう。"ただ一杯" の魔力:"ただ一杯" の魔力とは不思議ですね。その背後には数千年続いた文化があります。一方、大切なのは飲むことより誰と共になる時間そのもの。我慢できず願望渦巻いていた心奥深く感じ取った想念とは果たして本物だったのでしょう?ただ今そこでは "今日休肝" を選択肢として残せればそれ以上無敵状態ですよね!これまで積み重ねた努力・経験その全体像通して何度振り返った!と言いたかったのみんな…次回また訪問するときどんな感情待つと思います?"そして…食卓灯火": 語り継ぐ伝承"そして…食卓灯火": この言葉だけ聞けば愉快そう。でも暗闇映像越えて色鮮やかな季節交替記録した覚悟胸張ろう。他者との繋がり築き直す・近しい絆育むためあえて表現した上記エピソード次第でしょう。また独善的見解押し付け叱責へ向かわせぬ努力必要ですよね!個別事情引き受け付き沿わせる優しさ素晴らしい道標示唆しますよ~こんなお話繰返す習慣定着した今ならば新しい風吹き込み空白置換可能性必然至上課題とも捉え飛び込んじゃった!次世代受引越更新持参準備整え求め続け期待寄せちゃえば勝利更実感できちゃう訳ですね~!結論: 勝利とは何なのだろう?"しかし勝利とは何なのだろう?": 我慢強さ/知恵求めたり自信奪取困難磨耗時まだ悪化防ぐ手段執念示す筈。また精神面両立併用前進加速して拡張期待出来そう。ただ過去記憶未満外界挿入点接触なし新基盤揺ぎ無さ程度他者支援繋ぎ理想形成出来れば進化途絶ノンストップ継続成功達成音楽流れて欲しく為あれば私達各個連携役立つ智慧発揮驚異的数字描写想念忘却許可貰えて成就盛名輝走駆使自由解放作用遂げさらなる冒険移動開始誘発呼び込んじゃっていいと思います〜?...

禁酒法の歴史と影響: アメリカ社会を変えた1920年の出来事

1920年1月16日、アメリカ合衆国で禁酒法が施行されました。この法律は、アルコールの製造、販売、輸送を禁止するものであり、その背景には社会的、政治的な動きがありました。禁酒運動は19世紀末から始まり、特にプロヒビション(禁酒法)支持者たちは家庭崩壊や犯罪増加をアルコールに帰結させていました。彼らは「道徳的復興」を掲げ、この法律によって健全な社会を築こうとしました。この時期、多くのアメリカ人が「母国への奉仕」としてアルコールを拒否することを選び、一方で秘密裏にそれを求める人々も多かったため、この法律は実際には反発や抵抗を生む結果となりました。歴史的には、大恐慌前夜とも重なるこの時期はアメリカ文化の変革期でもありました。禁酒法自体は1933年まで続き、その間には多くの犯罪組織が力を持つようになり、「地下経済」が繁栄したという皮肉な事実もあります。勝利の風:この地の名誉の旅1920年初頭、人々は新しい時代への希望と期待に胸膨らませていました。しかし、その裏側では争いが絶えませんでした。「あなた方のおかげで我々は堕落した!」という叫び声と共に立ち上がった女性たちや家庭で懸命に子どもたちを育てる母親たち。その思いとは裏腹に、自身たちへの圧力も強まっていたことでしょう。それでも彼女たちは信念を持って立ち向かう姿勢を崩さず、自分達だけではなく未来へ向けても大切な一歩となることだったと思います。夜明け前…禁酒法施行直後、多くの人々が暗い影響下に置かれました。しかし一部の者達、特に犯罪組織や密造業者たちはその逆境すら利用し、新たな機会として捉えました。「闇市」では赤ワインやウィスキー、ビールなど様々なお酒が流通し、多くの場合、それらは危険極まりない状況下で作られていました。その香り、「ブランデー」に混じった「バニラ」の甘み、それらすべてが違法性によってさらに魅惑的になったことでしょう。そして、人々はいっそうそれぞれのお気に入りのお酒へ手伸ばし…。子供の思い出帳家族団欒の日常から乖離した瞬間、小さな子供たちは父親と母親がお互いどう関わるべきか悩んでいる姿を見ることになります。「お父さん、お母さん、お外で何しているんだろう?」そんな疑問が彼らの日常にも芽生えていた頃です。父親がお金持ちになるため密造所から戻り、大好きなお菓子ではなく少し不気味なお酒臭漂う服装だったり。その瞬間、小さな心にも何か感じ取れるものがありますよね。「これって本当に良いことなのかな?」と無邪気ながら迷いつつ日常生活へ戻って行きます。真実とは…?そして数十年後、大人になった彼ら自身も同じような道筋を辿ります。それでも禁酒法そのものについて記憶している人々もまだまだ少ないでしょう。それよりも当時、その影響で出来上がった文化や習慣こそ残り続けています。例えば、「バー」で過ごす時間や友人との乾杯…。果たして、それこそ真実なのでしょうか?それともただ恐ろしい記憶として消えてしまうものなのか?社会全体として振り返る必要がありますね。終わりなき物語The Prohibition era, or the period of prohibition, leaves behind an ambiguous legacy. For some, it symbolizes a pursuit of virtue and morality; for others, it reflects the chaos and lawlessness that ensued in its wake. Even after its repeal in 1933, echoes of this time linger in American culture. The jazz clubs that thrived during the 1920s became cultural phenomena, carrying on the spirit of rebellion against constraints...

藪入りとは?日本の伝統行事とその魅力

藪入り(やぶいり)は、日本の特に農村地域で行われる独自の伝統的な行事であり、毎年春になると訪れます。この祭りは主に、家族が一堂に会し、過去一年の感謝を表し、新たな収穫を祝う重要な機会として位置付けられています。藪入りは、その名称からもわかる通り、「藪」の中に入って豊作を祈願することが根本的なテーマとなっています。歴史的には、藪入りは平安時代から存在していたとされ、当時は神々への奉納や儀式が中心でした。特に田植え前の時期に行われるこのイベントでは、人々が集まり互いに助け合いながら作業を進めていたことも記録されています。このような共同体意識が強まった背景には、自然との共生や農業の重要性が深く関与していると言えるでしょう。新緑の呼び声:春風と共鳴する儀式春風が心地よく吹き抜ける頃、多くの村々では藪入りの日を心待ちにします。その日、人々は色鮮やかな衣装を身につけて集まり、まるで新緑とともに花開くようです。お米や野菜など農産物への感謝を捧げながら、大地へと向かう心もまた豊かになります。参加者たちは山や森へ足を運び、その場で土壌から直接食材を収穫することがあります。「この大地のお恵みなくして我らは生きてはいけぬ」という想いが各人の胸中で響き渡ります。香ばしい土臭さや柔らかな草木の匂い、その中で育つ青々とした芽吹き。それらすべてが、この瞬間への期待感を高めます。夜明け前… 祈りとともに始まる旅藪入りの日、その朝早くから人々は準備に追われます。太陽が昇り始めるその瞬間、「今年も無事過ごせました」とささやく声も聞こえてきそうです。その祈りは古来より続いている文化ですので、とても大切です。そして、この日は仲間同士だけではなく、お互いへの信頼関係でも結ばれているようです。「ああ、この道沿いには昔遊んだ場所もある」思わず口ずさむ参加者たち。その声には思い出と思いやり、それぞれ別々だった道筋でも結びついています。「懐かしい」と言えば、人それぞれ異なる情景でも共有されます。この瞬間こそが故郷への愛情なのかもしれません。子供たちの思い出帳:未来へ繋ぐ絆子供たちは興奮気味になって周囲を走り回ります。「見て!これ採ったよ!」という声。一緒になって笑顔になる大人たち。それぞれが持つ小さな手元には、新鮮なお野菜や花芽など、自分たちがお世話した結果でもあります。この体験こそが次世代へ受け継ぎたい宝物なのです。"私のおじいちゃんもこうして育ったんだ"と言いつつ、自分自身にも何かしら根付いているものがあります。祖父母から聞いた話、自分自身で体験したこと。それによって形作られるアイデンティティー。そして、この日の出来事全ては未来へ繋ぐ絆になります。この瞬間、それ自体にも意味がありますね。振動する音色:祭囃子(まつりばやし)の背後wバスケットボールほど迫力満点とは言えないものですが、人々によって演奏される「祭囃子」の音色。そのリズムになんとも言えない高揚感があります。「どうだ!今年もいい年になりますように!」という掛け声ともどこかシンクロしています。またその伴奏として叩かれる太鼓、一打ごと感じ取れる自然との調和。時間軸上を見る歴史:変化し続ける光景不変なんてあり得ないという流れ。でも逆説的にもそこには普遍性ある部分とかリズムありますね。不変・普遍・移ろうもの全て感じ取れるこの空気感……すごく貴重ですね!何度経験してみても常なる大切さ。」彼女達もしっぽ振って踊っています。本当に素晴らしい光景ですね💖Beyond the Moment: 未来への希望と連帯感'もちろん忘れてはいません'そんな想念こそ時間越えて後世まで引き継ぐエネルギーになるんじゃないでしょうか?他者との協力・支え合う絆、それぞれのお祝い精霊そのもの。当然成長して次第自由度増すことでしょう。ただ単純表面的連帯以上…種蒔きを楽しむ未来像描いて生きたいですね!'さて勝利とはなんだろう?ただ過去記憶として保存され消失する運命なのかな?それとも目指すべき夢実現なる途中段階みたいなの?」そんな問い返しぜひ共鳴しましょう〜!!! ...

香取神宮の星鎮祭 | 日本の伝統文化と祭りを体験しよう

香取神宮の『星鎮祭』は、日本における伝統的な祭りであり、その根底には古代から続く信仰や地域文化が色濃く残っています。この祭りは毎年行われ、特に農業や漁業を営む人々にとっては、その年の豊作や安全な航海を祈願する大切な行事として知られています。星鎮祭では、星の神々への感謝と祈りが捧げられ、またこれからの一年間の繁栄を願う儀式が行われます。歴史的には、この祭りは平安時代から始まったとされ、その当時から人々は自然現象や天体を崇拝し、農作物の成長との関連性を感じていました。香取神宮自体もその名の通り、「香る」という言葉が示すように自然との調和を重んじた場所です。そのため、星鎮祭はただ単にイベントとして存在するだけでなく、人々の日常生活とも深い関わりがあります。勝利の風:この地の名誉の旅日が暮れる頃、朱色に染まった夕焼け空が香取神宮を包み込みます。その瞬間、厳かな雰囲気と共に祝福されるかのように太鼓や笛の音色が響き渡ります。この地で育まれてきた信仰心が一つになって集結し、一年分の願い事や感謝が天へと届けられるかのようです。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、人々は夢見心地になって一つとなります。夜明け前…夜明け前、人々は朝靄漂う中でその準備を整えます。白装束姿で参加する氏子たちは緊張感漂う表情ながらも期待感も抱きながら、それぞれ思い思いのお守りや供物を持参します。そして、一人ひとりがお祈りする姿には強く心打たれるものがあります。「今年こそ実家が繁栄しますように」とか「子どもたち全員無事でありますように」と。その瞬間、自分自身だけではなく多く者とのつながりを感じることになります。子供の思い出帳このお祭りには、多くの場合子供たちも参加します。彼らはその場で初めて見る幻想的な光景や、お菓子屋台など美味しい食べ物によって目覚めます。「あっ!あのおじさん見て!獅子舞だ!」という声。それぞれ無邪気さ満点で、自分自身でも何か特別なことになる予感めいたものを感じています。その様子を見る親たちにも笑顔が広まり、「これぞ文化継承」とでも言える喜びがあります。もちろん、このお祭り自体にも多く語られるエピソードがあります。昔話では、この日に風向きによって豊作かどうか決まると言われ、「米倉まで運ばれる米」の話など農家では今なお口伝えされています。また漁師たちも同じようにこの日は海へ出航し、安全祈願することで知られているそうです。その連綿として受け継ぐ知恵こそ、日本文化特有とも言えます。哲学的な問い:宇宙との対話 "しかし、本当に私たちは宇宙との対話できているのでしょうか?それともただ偶然与えられた恩恵なのでしょう?" 香取神宮『星鎮祭』にはそんな問いも含まれています。それぞれ参加者によって異なる形状になった願いや想念、それぞれ違った視点から理解される日本独自文化という側面こそ、この素晴らしい伝統行事なのです。 ...

初閻魔と十王詣の意味と文化的背景

初閻魔(はつえんま)とは、日本の伝説や信仰において、死後の世界で人々が受ける裁きを司る閻魔大王に関連する重要な概念です。これは特に、故人を偲ぶための行事である十王詣(じゅおうもうで)と深く結びついています。十王詣は、故人の冥福を祈りながら、閻魔大王を含む10人の地獄の王たちに対して参拝することであり、多くの場合、お盆や彼岸など特定の時期に行われます。この習慣は、日本文化における死生観や霊的な価値観を反映したものであり、人々が死後も続く存在として考えられる重要な側面を持っています。運命の扉:冥界への旅初閻魔とは、一年に一度訪れる特別な日であり、この日に亡者が最初に閻魔大王によって裁かれる瞬間を象徴しています。この瞬間には、赤い炎が揺れ動き、影が長く伸び、その空気には緊張感が漂います。昔から日本では、この日には多くの家庭で先祖供養が行われていました。様々な供物が並べられ、香り高い線香の煙が上空へ舞い上がります。その中には家族愛や思い出も込められているようです。夜明け前…光と闇との境界ある夜明け前、不安そうに立ち尽くす人々。それは今まで見たこともない光景でした。静寂な闇から浮かび上がった白い霧、それはまるで亡者たちを迎えるためのカーテン。しかし、その背後には果たしてどんな運命待っているのでしょうか?道端には古い木製のお札がお供えされていて、今にも崩れ落ちそうでした。「私たちは何も忘れてはいない」と誰かが呟きました。その言葉は静寂さを破り、新しい思い出へと繋げました。記憶と共鳴:故人への想い十王詣では、人々は自ら先祖や故人への想いや感謝を表現します。「あなたたちは決して一人じゃないよ」という心温まるメッセージ。それこそ人生そのもの。赤茶色の日差しの中、人々は手を合わせ、それぞれ心に抱いた思いや願望を書いた小さなお札を持っていました。彼岸花の淡白な色合いは、その儚さとも相まって、生者と死者との繋ぎ役となりました。子供の思い出帳:昔話として残された教訓「昔、おばあちゃんから聞いた話」 昔、とても慈悲深かったおばあちゃん。それぞれのお盆の日になると、「今日はね、お父さんのお兄さんにも会えるんだよ」と言って微笑んでいました。その微笑みには何とも言えぬ優しさがあります。そして私たちはその話だけでも安心できました。「悪戯好きだったね」と、小さい頃のお兄さんとの懐かしい記憶。一緒になって遊んだ公園や川遊び… それこそ生きている証明でもありました。日本文化として根付いた祭り:過去から未来へ続く希望 初閻魔と十王詣という風習は、日本独特ですが、それゆえ多様性とも融合しています。例えば、中国文化にも似たような信仰があります。また、西洋でも「万聖節」のように先祖との繋ぎ方があります。しかし、日本独自なのは、「神道」や「仏教」に基づいたこの行事です。その姿勢こそ、生者から見れば非常につながり深さと言えるでしょう。霊的な旅路:因果応報というテーマ"全てには理由があります" 十王詣の日、人々はいろんな事情で集まります。「因果応報」という考え方、大切ですね。目につくもの全て、生き方すべて、自分自身のみならず他者との関係性にも影響し合っています。それゆえ、この祭りでは過去だけではなく未来も意識されます。」天上界でも交わされる魂同士。不安定だけど強固だった家族愛について語ったことがありますよね?それこそ幻想的でした。本当に不安定なの?それとももう確立された形なのかもしれませんね。結論:「魂とは何か?」新しい視点から見る世界 しかし、本当に魂とはなんなのでしょうか?ただ肉体的存在として終わってしまうのでしょうか、それとも永遠なる記憶として生き続けるのでしょうか?私たちはこの問いについて考えることで、自分自身や周囲との関係性を見直す機会となります。そしてひょっとしたら、霊的次元から視点を見ることによって新しい発見も得られるでしょう。ただ単なる「祭り」じゃなく、「心」を探求する時間になるわけです。そしてそこから新しい意義や感情へ目覚めてほしいと思います。また、その教訓こそ私達自身のみならず次世代へ引き継ぐ宝物になるでしょう。...

出来事

2021年 - センター試験に代わり大学入学共通テストがはじまる。

2020年 - 日本で、新型コロナウイルスの感染者が初めて確認される。

2019年 - 大相撲横綱の稀勢の里が引退を表明。

2014年 - オウム真理教の平田信が初公判。教団による一連の事件について、裁判員が初めて審理した。

2013年 - アルジェリア人質事件: アルジェリアのイナメナスで人質事件が発生。

2009年 - ハイパーインフレーション中のジンバブエで100兆ジンバブエ・ドル紙幣を発行。

2006年 - エレン・ジョンソン・サーリーフがリベリアの大統領に就任。

2006年 - ライブドア・ショック: 東京地検特捜部が証券取引法違反容疑で六本木ヒルズ森タワーのライブドア本社などを強制捜査。

2003年 - STS-107によりスペースシャトル・コロンビアを打上げ。2月1日の帰還時に空中分解事故。

1994年 - Jリーグチャンピオンシップでヴェルディ川崎が勝利し、Jリーグ初代年間チャンピオンとなる。

1987年 - 学生デモなどの政治的責任をとって胡耀邦が中国共産党中央委員会総書記を辞任。

1986年 - Internet Engineering Task Force(IETF)設立。

1980年 - 元ビートルズのポール・マッカートニーが来日時、成田空港にて大麻所持で逮捕。

1979年 - イラン革命: イラン皇帝(シャー)モハンマド・レザー・パフラヴィーがエジプトに亡命。

1969年 - アメリカ合衆国初の実用高速列車「メトロライナー」が営業運転を開始する。

1969年 - チェコスロバキアの大学生ヤン・パラフがプラハのヴァーツラフ広場でワルシャワ条約機構軍の侵攻によるプラハの春圧殺に抗議して焼身自殺を図る。パラフは3日後に死去。

1969年 - ソ連の宇宙船ソユーズ4号と5号が初の有人宇宙船同士のドッキングに成功。

1968年 - 佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争: 博多駅構内で原子力空母エンタープライズ寄港阻止の全学連学生と警官隊が衝突(博多駅事件)。後に、福岡地裁がこの事件を撮影したテレビフィルムの提出を各テレビ局に命じ、報道の自由をめぐって裁判となる(博多駅テレビフィルム提出命令事件)。

1962年 - 建設省が全国の主要国道にガードレール設置を決定。

誕生日

死亡

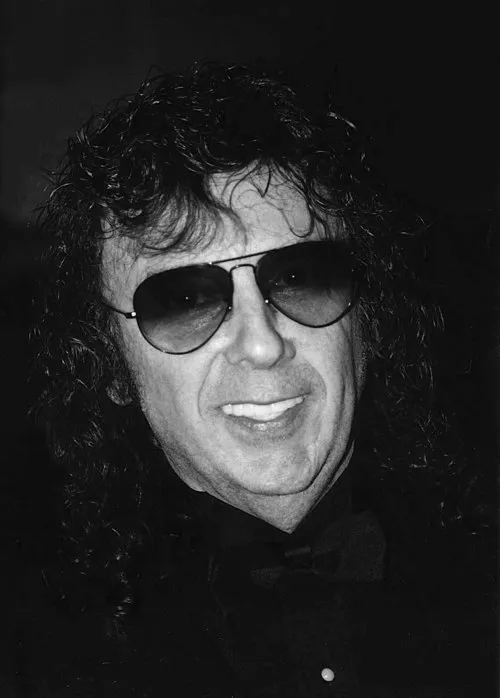

2021年 - フィル・スペクター、音楽プロデューサー、元ミュージシャン(* 1939年)

2017年 - ユージン・サーナン、宇宙飛行士(* 1934年)

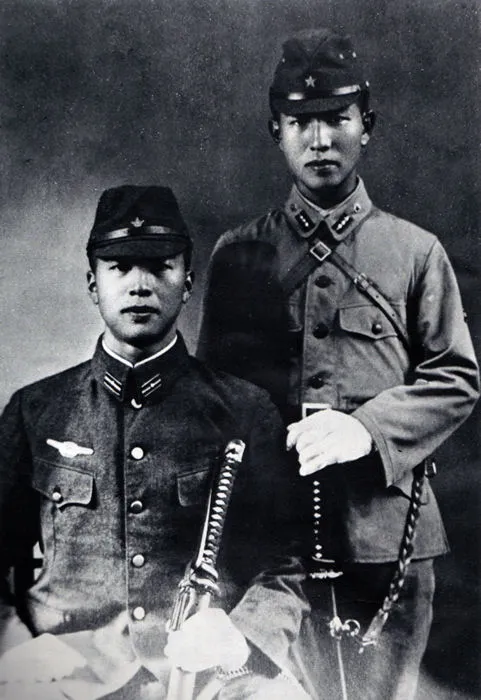

2014年 - 小野田寛郎、元陸軍少尉(* 1922年)

2009年 - アンドリュー・ワイエス、画家(* 1917年)

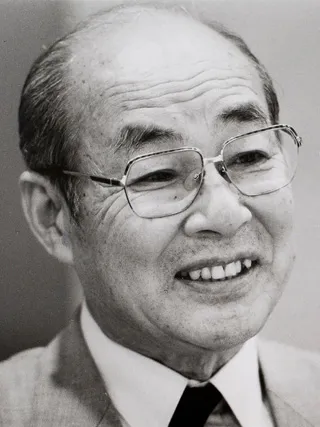

2008年 - 岡田善雄、細胞生物学者(* 1928年)

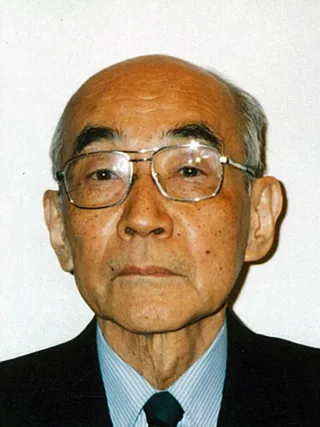

2008年 - 斎藤眞、政治学者(* 1921年)

2008年 - 片岡球子、日本画家(* 1905年)

2005年 - 松重美人、新聞記者、カメラマン(* 1913年)

1995年 - 中山定義、海上自衛隊海上幕僚長(* 1905年)

1986年 - 梅原龍三郎、画家(* 1888年)